訪問看護ステーションの開設準備、お疲れ様です。

「運営基準って複雑で、何から手をつければいいのか分からない…」

「指定申請や監査で不備を指摘されたらどうしよう…」

clinical経験は豊富でも、事業運営や関連法規の知識に不安を感じている方は少なくありません。

インターネットには情報が溢れていますが、どれが最新で正確なのか判断するのは難しいですよね。

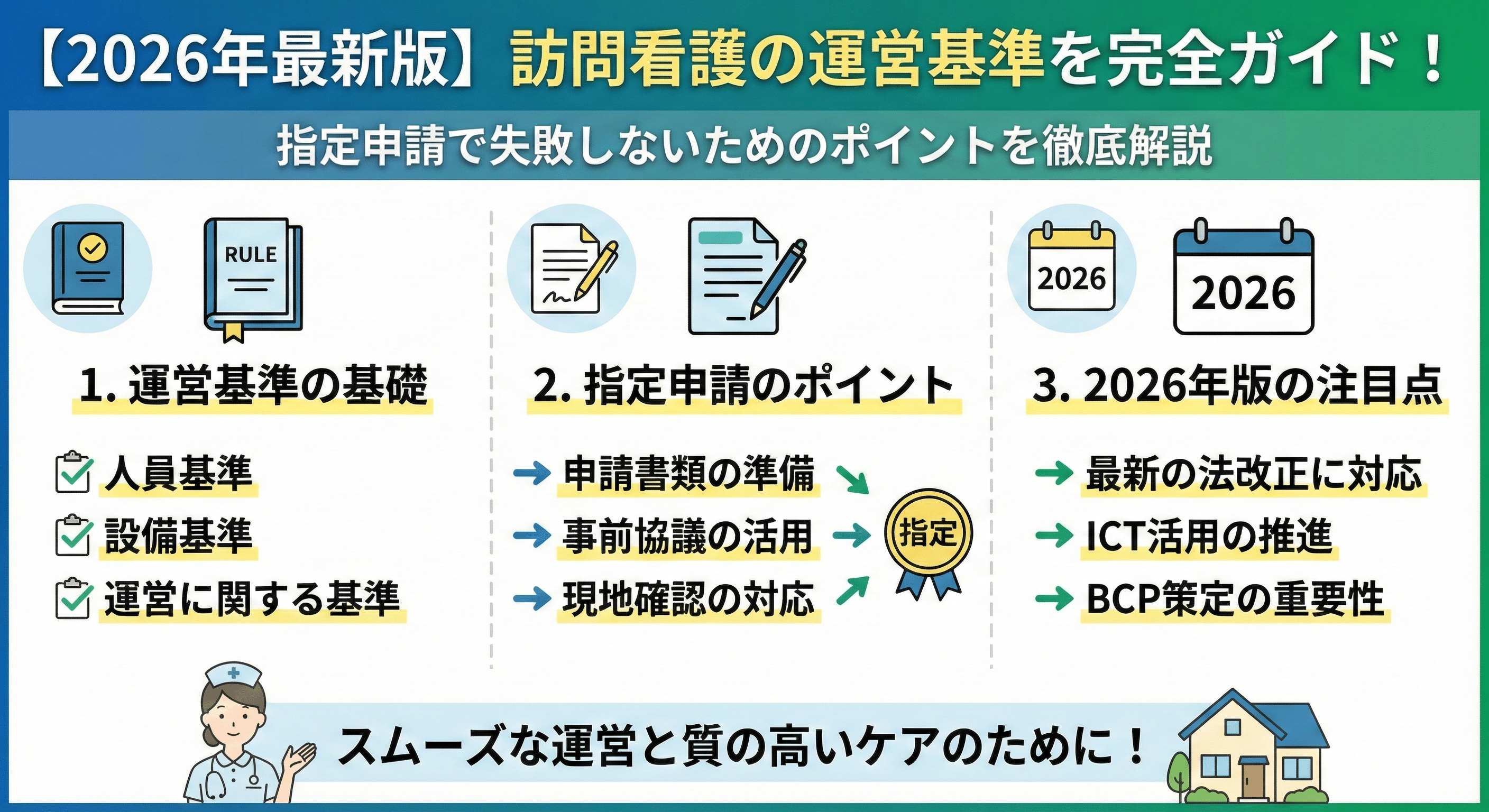

この記事では、そんなお悩みを持つあなたのために、訪問看護ステーションの運営基準を体系的に、そして分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、次のことが分かります。

- 複雑な運営基準の全体像と、守るべき3つの柱

- 特に重要な「運営基準」36項目の具体的な内容

- つまずきやすい「運営規程」の作成ポイントとひな形

- 実地指導(監査)で慌てないための具体的な準備

- 運営基準の遵守と経営効率化を両立させるIT活用法

単に基準を満たすだけでなく、利用者様や地域から信頼されるステーションをスムーズに立ち上げるための知識が身につきます。

安心して事業を軌道に乗せるための第一歩を、この記事と共にはじめましょう。

訪問看護の運営基準とは?事業の土台となる3つの柱を理解しよう

訪問看護ステーションの運営は、国が定めるルールに基づいて行わなければなりません。

このルールが「指定基準」であり、事業の土台となる大切なものです。

指定基準は、大きく分けて「人員」「設備」「運営」の3つの柱で構成されています。

これらは、質の高いサービスを安全に提供するために不可欠な要素です。

| 基準の種類 | 主な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 人員基準 | 職員の資格や必要人数に関する定め | 専門的なケアを提供できる体制を確保する |

| 設備基準 | 事業所の広さや備品に関する定め | 利用者のプライバシーを守り、安全な環境を整備する |

| 運営基準 | サービス提供の手順や記録、管理体制に関する定め | 適正な事業運営と利用者との信頼関係を構築する |

1. 人員基準:質の高いケアを提供するためのスタッフ体制

人員基準では、訪問看護ステーションに必要な職員の職種と人数が定められています。

中心となるのは、管理者と看護職員です。

管理者は、原則として保健師または看護師の資格を持ち、常勤でなければなりません。

看護職員は、保健師、看護師、准看護師を指します。

常勤換算で 2.5 名以上の配置が義務付けられています。

このほか、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)を配置することも可能です。

| 職種 | 主な要件 |

|---|---|

| 管理者 | – 原則として保健師または看護師 – 常勤専従であること(管理業務に支障がない場合は兼務可) |

| 看護職員 | – 保健師、看護師、准看護師 – 常勤換算方法で 2.5 名以上を配置 – うち 1 名は常勤であること |

| リハビリ専門職 | – 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 – 実情に応じて適当数を配置 |

2. 設備基準:安全なサービス提供に必要な事業所の環境

設備基準は、事業所として必要なスペースや備品に関するルールです。

利用者のプライバシー保護と、職員が効率的に業務を行うための環境整備が目的です。

具体的には、事務作業を行うための事務所、利用者や家族が相談できる相談室の設置が求められます。

また、感染症対策として手指消毒が可能な洗面所の設置も必要です。

個人情報を守るため、書類を保管する鍵付きの書庫やキャビネットも必須となります。

これらの設備は、消防法など関連法規の基準も満たす必要があります。

| 設備の種類 | 主な要件 |

|---|---|

| 事務所 | – 事務机、椅子、電話、FAX、PCなど事務に必要な備品を設置できる広さ – 明確に区分された専用の区画であること |

| 相談室 | – 相談者のプライバシーに配慮できる間仕切りなどを設置 |

| 感染対策設備 | – 手指消毒用の水道設備(石鹸、消毒液など)を設置 |

| 鍵付き書庫 | – 個人情報や各種記録を安全に保管できる鍵付きのキャビネットなどを設置 |

訪問看護ステーションの解説基準については以下の記事も併せてご覧ください。

3. 運営基準:利用者からの信頼を得るためのルール

運営基準は、日々の業務を適正に行うための最も項目数が多いルールです。

利用者へのサービス提供手順から、緊急時の対応、記録の管理方法まで細かく定められています。

これは、サービスの質を一定以上に保ち、利用者とのトラブルを防ぐことが目的です。

例えば、サービス開始前には契約内容を文書で説明し同意を得ること(インフォームド・コンセント)が義務付けられています。

また、訪問看護計画書の作成や、主治医との連携方法なども具体的に規定されています。

これらの基準を守ることが、利用者や地域からの信頼に直結します。

根拠となる法律は?介護保険法と健康保険法の違い

訪問看護は、利用者の状態によって介護保険と医療保険(健康保険)のどちらかが適用されます。

そのため、運営基準もそれぞれの法律に基づいて定められていますが、基本的な考え方は共通しています。

事業所の指定を受ける際には、両方の基準を理解し、一体的に運営できる体制を整える必要があります。

| 法律 | 主な対象者 | サービス提供の根拠 |

|---|---|---|

| 介護保険法 | 要介護・要支援認定を受けた 65 歳以上の高齢者など | ケアプラン(居宅サービス計画) |

| 健康保険法(医療保険) | 年齢に関わらず、主治医が訪問看護を必要と判断した方 | 主治医からの「訪問看護指示書」 |

【チェックリスト付】最重要!「運営基準」の36項目を5つのカテゴリーで徹底解説

運営基準は項目数が多く、複雑に感じるかもしれません。

しかし、内容を整理すれば、理解しやすくなります。

ここでは、特に重要な 36 項目を、目的別に 5 つのカテゴリーに分類して解説します。

ご自身のステーションの準備状況と照らし合わせながら、チェックリストとしてご活用ください。

カテゴリー1:利用者との関係構築に関する基準

利用者様との信頼関係は、質の高いサービス提供の基盤です。

このカテゴリーの基準は、利用者の権利を守り、安心してサービスを利用してもらうためのルールです。

契約時の丁寧な説明から、日々のコミュニケーション、万が一の苦情対応まで、誠実な姿勢が求められます。

| 項目名 | 主な内容 |

|---|---|

| 内容及び手続の説明及び同意 | 契約前に運営規程の概要や料金などを文書で説明し、同意を得る。 |

| 提供拒否の禁止 | 正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない。 |

| 受給資格等の確認 | サービス開始前に保険証などで受給資格を確認する。 |

| 秘密保持等 | 業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならない。 |

| 苦情処理 | 苦情を受け付ける窓口を設置し、迅速かつ適切に対応する。 |

カテゴリー2:サービスの質を担保する基準

このカテゴリーは、訪問看護サービスの専門性と品質を確保するための基準です。

主治医の指示に基づき、個々の利用者に合わせた計画を立て、多職種と連携しながらケアを提供することが求められます。

質の高いケアの実践が、利用者の在宅療養生活を支えることに繋がります。

| 項目名 | 主な内容 |

|---|---|

| 指定訪問看護の基本取扱方針 | サービスの目標を設定し、計画的に提供する。 |

| 指定訪問看護の具体的取扱方針 | 適切な看護技術をもって、懇切丁寧に行う。 |

| 主治の医師との関係 | 主治医からの指示書に基づき、密接に連携する。 |

| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 | 個別の計画書・報告書を作成し、主治医や利用者に交付する。 |

| 居宅介護支援事業者等との連携 | ケアマネジャーなど関係機関と連携し、情報を共有する。 |

カテゴリー3:事業所の運営体制に関する基準

安定したサービス提供のためには、しっかりとした事業所の運営体制が不可欠です。

このカテゴリーでは、管理者の役割、職員の勤務体制、事業所のルールブックである「運営規程」など、組織としての基盤に関する基準が定められています。

| 項目名 | 主な内容 |

|---|---|

| 管理者の責務 | 従業員の管理や業務の実施状況を一元的に把握・管理する。 |

| 運営規程 | 事業所の運営に関する重要事項を定めた規程を作成する。 |

| 勤務体制の確保等 | 職員の勤務体制を定め、資質向上のための研修機会を設ける。 |

| 衛生管理等 | 職員の健康診断実施や事業所の衛生管理を徹底する。 |

| 掲示 | 運営規程の概要や勤務体制などを事業所の見やすい場所に掲示する。 |

| 広告 | 広告内容は虚偽や誇大なものであってはならない。 |

カテゴリー4:リスク管理に関する基準

訪問看護には、利用者の急変や事故、災害など、様々なリスクが伴います。

このカテゴリーの基準は、そうした予期せぬ事態に備え、利用者の安全を守り、事業を継続するための体制づくりを求めるものです。

事前の準備と訓練が、いざという時の対応力を左右します。

| 項目名 | 主な内容 |

|---|---|

| 緊急時等の対応 | 利用者の病状が急変した場合の対応手順をあらかじめ定めておく。 |

| 事故発生時の対応 | 事故発生時の報告体制や対応手順を定め、必要な措置を講じる。 |

| 虐待の防止 | 虐待防止のための委員会設置、指針整備、研修実施などの措置を講じる。 |

| 業務継続計画(BCP)の策定等 | 感染症や災害発生時でも事業を継続するための計画を策定する。 |

カテゴリー5:記録・会計に関する基準

適正な事業運営の証跡として、記録と会計の管理は極めて重要です。

このカテゴリーでは、サービス提供の記録方法、記録の保管義務、会計処理のルールなどが定められています。

正確な記録は、適切な保険請求の根拠となるだけでなく、サービスの質を見直す上でも役立ちます。

| 項目名 | 主な内容 |

|---|---|

| サービスの提供の記録 | 提供したサービスの内容や費用などを記録し、利用者の同意を得る。 |

| 記録の整備 | 従業員、設備、会計に関する諸記録を整備し、完結の日から 2 年間保存する。 |

| 会計の区分 | 訪問看護事業の会計と、他の事業の会計を明確に区分する。 |

【ひな形あり】運営規程の作り方ガイド|必須記載項目と作成時の注意点

運営基準の中でも、特に開設準備段階で多くの事業者が頭を悩ませるのが「運営規程」の作成です。

これは、事業所のルールを定めた、いわば「ステーションの憲法」とも言える重要な書類です。

ここでは、運営規程の役割から必須項目、作成時の注意点までを分かりやすく解説します。

運営規程とは?ステーションの「憲法」としての役割

運営規程は、訪問看護ステーションがどのような方針で、どのようなサービスを提供するのかを内外に示すための公式なルールブックです。

この規程には、主に 3 つの重要な役割があります。

- 利用者への説明: 契約時に規程の概要を説明し、安心してサービスを利用してもらう。

- 従業員の行動指針: 全職員が共通のルールに則って業務を遂行するための指針となる。

- 行政への提出: 指定申請時や実地指導(監査)の際に提出が求められる。

これだけは押さえる!運営規程の必須記載項目一覧

運営規程に記載すべき項目は、法令で定められています。

漏れなく記載できるよう、以下の表で確認しましょう。

自治体によっては独自のひな形を用意している場合もあるため、申請先のウェブサイトも必ず確認してください。

| 項目分類 | 具体的な記載内容 |

|---|---|

| 事業所の基本情報 | 事業の目的及び運営の方針、事業所の名称及び所在地 |

| 職員に関すること | 従業者の職種、員数及び職務の内容 |

| サービス提供に関すること | 営業日及び営業時間、指定訪問看護の内容、利用料その他の費用の額 |

| その他運営に関すること | 通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、虐待の防止のための措置に関する事項など |

作成時の3つの注意点と2024年法改正の反映ポイント

運営規程を作成する際には、以下の 3 つの点に注意しましょう。

- 実態と乖離させない: 規程に書かれていることと、実際の運営が異なっていては意味がありません。

- 専門用語を使いすぎない: 利用者にも分かりやすい言葉で記述することを心がけましょう。

- 定期的に見直す: 法改正や事業内容の変更があった場合は、速やかに規程も更新しましょう。

特に、2024 年度の法改正では、虐待防止措置の強化や業務継続計画(BCP)の策定が義務化されました。

これらの項目が運営規程に適切に反映されているか、必ず確認が必要です。

実地指導(監査)で慌てない!準備すべきことと指摘されやすいポイント

訪問看護ステーションを開設すると、定期的(通常は数年に一度)に行政による「実地指導」が入ります。

「監査」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、目的は罰することではなく、事業運営が適切に行われているかを確認し、より良いサービスに繋げるためのものです。

事前の準備をしっかり行い、指摘されやすいポイントを把握しておけば、決して怖いものではありません。

実地指導(監査)とは?目的と当日の流れ

実地指導は、都道府県や市の担当者が事業所を訪問し、運営基準などが守られているかを確認するものです。

目的は、介護保険・医療保険制度の健全な運営と、サービスの質の確保にあります。

通常、実施の約 1 ヶ月前に通知があり、当日は書類の確認やスタッフへのヒアリングなどが行われます。

改善すべき点があれば、後日文書で指導があり、改善報告書の提出を求められます。

【実例】指摘されやすい項目ワースト5とその対策

過去の指導事例から、特に指摘を受けやすい項目を知り、事前に対策しておくことが重要です。

| 順位 | 指摘項目 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 1位 | 訪問看護計画書・報告書の不備 | ・目標設定が具体的でない、利用者・家族の同意サインがない等の不備がないか確認する。 ・定期的な見直しと更新を徹底する。 |

| 2位 | 各種記録の未整備 | ・サービス提供記録、職員の勤務記録、研修記録などが適切に作成・保管されているか確認する。 ・保管期間(2年間)を守る。 |

| 3位 | 職員研修の未実施 | ・法定研修(虐待防止、感染症対策等)の年間計画を立て、実施記録を必ず残す。 |

| 4位 | 運営規程と実態の不一致 | ・運営規程に記載された営業時間やサービス内容と、実際の運営が一致しているか定期的に見直す。 |

| 5位 | 衛生管理の不徹底 | ・感染対策マニュアルを整備し、手指消毒の徹底や衛生材料の管理状況を確認する。 |

当日までに準備しておくべき書類チェックリスト

実地指導の通知が来たら、指定された書類を速やかに準備する必要があります。

日頃から整理しておくことが、いざという時に慌てないための鍵です。

以下のリストを参考に、書類の保管場所や管理方法を決めておきましょう。

| 書類カテゴリー | 具体的な書類名 |

|---|---|

| 事業所運営関連 | 運営規程、重要事項説明書、利用者との契約書 |

| 職員関連 | 職員名簿、資格者証の写し、雇用契約書、勤務実績表(タイムカード等)、研修記録 |

| 利用者ケア関連 | 訪問看護計画書、訪問看護報告書、サービス提供記録、主治医からの指示書 |

| リスク管理関連 | 苦情対応記録、事故・ヒヤリハット報告書、緊急時対応マニュアル、BCP |

| 会計関連 | 利用料の請求・領収記録、会計帳簿 |

訪問看護ステーション運営のよくある質問(FAQ)

ここでは、訪問看護ステーションの運営に関して、開設者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 受講が義務付けられている研修(法定研修)はありますか?

はい、あります。

2024 年度から、全ての介護サービス事業者(訪問看護ステーションを含む)に対して、以下の研修の実施が義務化されています。

- 虐待の防止に関する研修: 職員の人権意識の向上や、虐待発生時の対応などを学びます。(年 1 回以上)

- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修: 感染対策の基本知識や、感染症発生時の対応などを学びます。(年 1 回以上)

このほか、業務継続計画(BCP)に関する研修なども定期的に実施することが推奨されています。

Q2. 運営基準を守らなかった場合、どんな罰則がありますか?

運営基準に違反した場合、行政から指導や処分を受ける可能性があります。

処分の重さは違反の内容によりますが、軽いものから順に以下のようになります。

- 改善勧告・命令: 文書で改善を求められ、期限内に改善報告書を提出します。

- 指定の効力の一部または全部の停止: 一定期間、新規利用者の受け入れ停止や保険請求ができなくなります。

- 指定取消: 最も重い処分で、事業所として運営できなくなります。

悪質な不正請求や、利用者への虐待などが指定取消しの対象となり得ます。

Q3. 訪問看護ステーションのオーナーの年収はどれくらいですか?

訪問看護ステーションの経営者の年収は、事業所の規模、利用者数、地域、経営手腕などによって大きく異なります。

一概には言えませんが、一般的に事業が軌道に乗り、安定した黒字経営ができるようになると、500 万円~1,000 万円以上を目指すことも可能です。

ただし、開設当初は赤字になることも多く、経営者の報酬を十分に確保できない時期があることも理解しておく必要があります。

重要なのは、適切な事業計画を立て、着実に利用者を増やし、質の高いサービスを提供し続けることです。

Q4. 訪問看護ステーションが潰れる主な理由は何ですか?

残念ながら、全ての訪問看護ステーションが成功するわけではありません。

廃業に至る主な理由としては、以下のような点が挙げられます。

- 人材確保の失敗: 看護師が採用できない、または定着しないことで人員基準を満たせなくなる。

- 営業不足: ケアマネジャーや医療機関への営業がうまくいかず、利用者が集まらない。

- 資金繰りの悪化: 保険請求から入金までのタイムラグに対応できず、運転資金がショートする。

- 法令違反: 運営基準違反による行政処分を受け、事業継続が困難になる。

これらの失敗事例から学び、リスクを想定した上で事業計画を立てることが成功の鍵となります。

【独自】運営基準の遵守と経営効率化を両立!ITシステム活用法

運営基準を遵守することは事業の必須条件ですが、それに伴う記録や書類作成の業務は、経営者や現場スタッフの大きな負担となりがちです。

特に、人手不足が深刻な訪問看護業界では、事務作業に時間を取られ、本来のケアに集中できないというジレンマがあります。

この課題を解決する鍵が、ITシステムの活用です。

なぜ今、訪問看護に業務管理システムが必要なのか?

かつては紙の書類と電話、FAX でのやり取りが主流でしたが、現代の訪問看護を取り巻く環境は大きく変化しました。

- 頻繁な法改正: 制度が頻繁に変わるため、最新情報への迅速な対応が求められます。

- 多職種連携の複雑化: 在宅医療の推進に伴い、連携する関係機関が増え、情報共有がより重要になっています。

- 記録業務の負担増: サービスの質を証明するため、詳細な記録作成が不可欠です。

これらの課題に対し、手作業での管理は限界に達しており、業務の効率化とコンプライアンス遵守を両立させるためには、IT化が不可欠と言えるでしょう。

【独自データ】新規開業を成功に導く「みつける訪看EX」徹底解説:集客と採用を両立させるプラットフォーム

訪問看護ステーションの事業成功には、立ち上げ初期の利用者獲得(集客)と、質の高い人材の確保(採用)が不可欠です。テクロ株式会社が提供する「みつける訪看EX」は、この二つの課題を解決し、貴施設の成長を強力にバックアップする国内最大級の訪問介護ステーション検索プラットフォームです。

1. 業界トップクラスの規模と広域なサービスエリア

「みつける訪看EX」は、現在6,000事業所以上を掲載する国内最大級の訪問介護ステーション検索プラットフォームです。サービスエリアは、東京23区、札幌市、仙台市、新潟市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、豊中市、吹田市、八尾市、東大阪市、枚方市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、久留米市、熊本市といった主要都市をカバーしており、未対応エリアでも掲載が可能です。これにより、立ち上げエリアに関わらず、広範なユーザー層に情報を届けることが可能です。

2. 高精度なターゲティングと効果的な集客機能

立ち上げ期において、最も重要なのは「必要な人に情報が届く」ことです。「みつける訪看EX」は、業界No.1相当の掲載数と高精度ターゲティングを提供します。

本プラットフォームは、ケアマネジャーや相談支援専門員といった利用者の紹介に不可欠な専門職や、看護師などの採用ターゲットに対し、必要なタイミングで情報をターゲティングして届けることができます。

また、集客においては、SEO(検索エンジン最適化)に強い点が大きな特徴です。これは、Google検索エンジンからの自然流入をメインの集客源としており、地域特化型コンテンツによる検索ランキングの向上を実現しているためです。実際に「東京都+訪問看護ステーション」「横浜市+訪問看護ステーション」「地域名+訪問看護ステーション」といったキーワードで上位表示を実現しています。

ユーザーインサイトの分析に基づくと、ケアマネジャーや相談支援専門員は地域検索を起点として情報収集を行う傾向があり、看護師は施設比較と雇用条件を重視していることがわかっています。みつける訪看EXは、探しやすいシンプルなデザインと情報掲載によりユーザビリティを向上させ、両方のターゲットに対して効果的な情報提供を可能にしています。このSEOによる自然流入は、持続的な集客を可能にするため、立ち上げ初期から安定した集客基盤を築く上で強力なサポートとなります。

3. 貴施設の成長を後押しする採用・情報発信サポート

新規事業者が安定的に成長するためには、集客だけでなく情報発信と採用活動も不可欠です。みつける訪看EXは、「貴社の情報発信・採用・成長を全力支援」します。

特に立ち上げ後の成長戦略に直結する今後の拡張機能として、以下の機能が予定されています。

- スタッフブログ機能: 各施設ページでスタッフが情報発信を行い、日々の活動や事例を通じて施設の雰囲気を伝えることができます。これは、特に施設の雰囲気を重視する傾向がある看護師などの採用活動に有効です。

- 採用・信頼性アップ機能: 看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)などの採用サポートや、施設の特徴や雰囲気をより伝える機能、転職希望会社と施設のマッチング向上機能などが計画されています。

- マーケティング支援機能: 集客力の向上、ケアマネジャーとの連携強化、地域内での知名度向上を支援する機能も拡張予定です。

これらの機能は、立ち上げ期に重要な集客や採用といった貴施設の成長をバックアップするために用意されています。ぜひみつける訪看exを利用して、訪問看護ステーション事業を成功に導かれてください。

サービスサイトを詳しく見るまとめ:運営基準は事業成功の羅針盤。正しい理解で地域に信頼されるステーションへ

今回は、訪問看護ステーションの運営基準について、3つの柱から具体的な項目、運営規程の作成、実地指導対策までを網羅的に解説しました。

項目が多く複雑に感じるかもしれませんが、これらは全て、利用者様に安全で質の高いケアを提供し、地域から信頼される事業所となるために不可欠なルールです。

運営基準は、事業者を縛るための厳しい規制ではありません。

むしろ、事業運営の道に迷ったときに立ち返るべき「羅針盤」であり、成功への道筋を示してくれるガイドラインです。

この記事で得た知識を基に、一つひとつ着実に準備を進め、あなたの理想とする訪問看護ステーションを実現してください。

訪問看護の起業に成功した人が意識する重要なポイントは何ですか?

成功者は事業計画と資金計画を重視し、経営戦略や差別化を行います。スタッフの採用と育成、行政手続きの適正さ、地域医療との連携も重要ポイントです。失敗事例を参考に計画的に進めることが成功の鍵です。

起業時に避けるべき失敗とその対策は何ですか?

資金不足やスタッフの離職、マーケティング不足による利用者獲得失敗は典型例です。これを防ぐには慎重な資金計画、労働法規の遵守、良好なスタッフ関係、市場調査、差別化戦略の実行が必要です。

訪問看護ステーションを開業するための具体的な手順は何ですか?

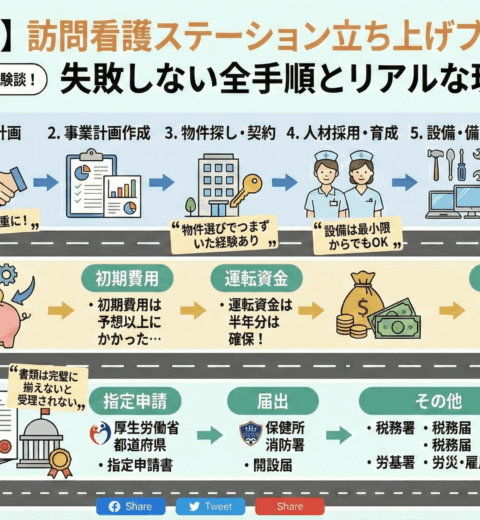

開業の基本手順は、事業理念の計画と事業計画書の作成、法人設立、設備と人員の整備、行政への指定申請、地域医療関係者との連携、認定取得、そして継続的な営業活動です。

訪問看護ステーションを起業するために必要な資金はどのくらいですか?

一般的に、訪問看護ステーションを立ち上げるためには約500万円から1,500万円の資金が必要となります。これは法人設立費や設備・車両購入費、広告宣伝費、最低6ヶ月の運転資金を含みます。

訪問看護事業の将来性はどのように見込まれていますか?

訪問看護の需要は高齢化社会の進展と在宅医療の普及により、今後も拡大が見込まれます。将来的には高齢者や利用者数が増加し、適切な経営を行えば安定した事業基盤を築くことが可能です。