長年の臨床経験を活かして、もっと自分の理想とする看護を提供したい。

現在の勤務先では、組織の制約や人間関係で、本当にやりたいケアができていない。

そう感じている看護師や療法士の方にとって、「独立開業」は非常に魅力的な選択肢です。

しかし、いざ独立を考え始めると「そもそも個人で開業できるの?」「経営の知識なんて全くない…」といった不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたのための「訪問看護ステーション独立開業の完全ガイド」です。

- 個人経営は可能なのか、法的なルール

- 開業に必要なリアルな資金と、経営者の年収

- 絶対に避けたい、よくある失敗事例とその対策

- 何から始めるべきか、具体的な7つのステップ

これらの疑問を一つひとつ解消し、あなたが理想のケアを実現するための、確かな一歩を踏み出すお手伝いをします。

サービスサイトを詳しく見る結論:訪問看護ステーションの「個人経営」は法人格が必須

訪問看護ステーションの開業を考えたとき、多くの方が最初に抱く疑問は「個人事業主として始められるのか?」ということでしょう。

結論から申し上げますと、介護保険や医療保険を適用する訪問看護ステーションを「個人経営」することは、原則としてできません。

事業を運営するためには、国や自治体から「指定事業者」としての認可を受ける必要があり、その大前提として「法人格」が求められるからです。

では、なぜ法人でなければならないのでしょうか。

そして、個人として訪問看護に携わる道は全くないのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

なぜ個人事業主ではダメ?介護保険法・医療保険法の指定基準とは

訪問看護サービスの利用者の多くは、介護保険や医療保険を使って自己負担を軽減しています。

この公的な保険を適用したサービスを提供するためには、都道府県や市から「指定訪問看護事業者」としての指定を受けることが不可欠です。

そして、介護保険法や医療保険法で定められた指定基準の第一の条件が、「法人であること」なのです。

法人格が求められるのは、サービスの継続性や安定性、そして事業者としての責任の所在を明確にするためです。

| 主な指定基準 | 概要 |

|---|---|

| 法人格 | 株式会社、合同会社、NPO法人などであること |

| 人員基準 | 看護職員を常勤換算で 2.5 名以上配置することなど |

| 設備基準 | 事業に必要な事務室や相談室、衛生設備などを備えていること |

| 運営基準 | 運営規程の整備や研修の実施など、適切な事業運営体制があること |

例外:個人事業主として提供できる「保険適用外」の訪問看護サービス

法人でなければ保険適用の事業はできませんが、個人事業主として訪問看護に関わる方法が全くないわけではありません。

それが、保険を使わない「保険適用外(自費)」のサービスとして提供する形です。

この場合、指定基準を満たす必要はないため、個人事業主として開業し、独自のサービスを提供することが可能です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| サービス内容 | 法律の範囲内で自由に設計できる(例:旅行同行、長時間の見守り) | 医療行為には医師の指示が必要 |

| 料金 | 自由に設定できる | 利用者が全額自己負担のため高額になりがち |

| 開業手続き | 税務署への開業届提出など、比較的容易 | 法人ほどの社会的信用は得にくい |

| 集客 | 独自の強みを打ち出せる | 保険適用サービスに比べ集客が難しい |

| 収入 | 努力次第で高収入も可能 | 収入が不安定になるリスクがある |

小規模スタートならどれ?株式会社と合同会社のメリット・デメリット

「法人設立」と聞くと、手続きが複雑で費用もかかり、ハードルが高いと感じるかもしれません。

しかし、特に個人に近い形で小規模に始めたい場合、「合同会社(LLC)」という選択肢があります。

社会的信用度の高い「株式会社」と比較して、どちらがご自身の状況に合っているか検討してみましょう。

| 比較項目 | 合同会社(LLC) | 株式会社(KK) |

|---|---|---|

| 設立費用 | 安い(約 10 万円〜) | 高い(約 25 万円〜) |

| 設立手続き | 比較的簡単(定款認証が不要) | やや複雑(公証役場での定款認証が必要) |

| 社会的信用度 | やや劣る | 高い |

| 運営の自由度 | 高い(利益配分などを自由に決められる) | 制約あり(出資比率に応じた利益配分が原則) |

| 資金調達 | やや不利 | 有利(株式発行による増資が可能) |

まずはコストを抑えてスピーディーに事業を始めたい、という方には合同会社がおすすめです。

一方で、将来的に事業を拡大し、金融機関からの融資や人材採用を有利に進めたい場合は、株式会社の方が適していると言えるでしょう。

【最新データ】訪問看護ステーション経営者のリアルな年収と開業資金

独立を考える上で最も気になるのが、やはり「お金」の問題ではないでしょうか。

夢を実現するためには、現実的な資金計画と収入の見通しが不可欠です。

ここでは、厚生労働省が公表している最新の調査結果など、信頼できるデータに基づいて、開業資金と経営者の年収について見ていきましょう。

訪問看護ステーション立ち上げ時の年収については以下の記事も併せてご覧ください。

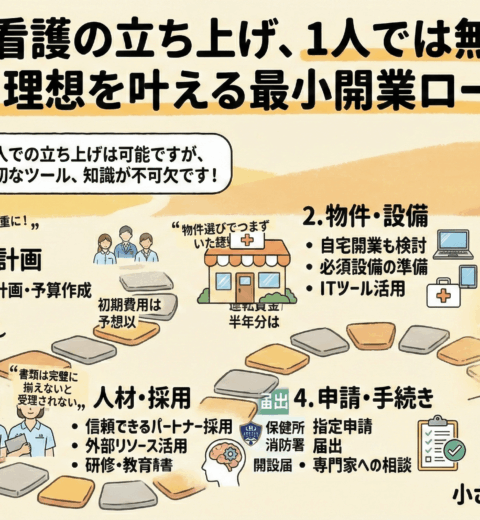

開業に必要な初期費用・運転資金の総額と内訳

訪問看護ステーションの開業には、大きく分けて「初期費用」と「運転資金」の 2 種類の資金が必要です。

初期費用は、事業を始めるために最初にかかる費用のことです。

| 初期費用の内訳 | 目安金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 法人設立費用 | 約 10 万円 | 合同会社の場合 |

| 事務所の賃貸契約費 | 約 50 万円〜 | 敷金・礼金・仲介手数料など |

| 設備・備品費 | 約 100 万円〜 | PC、複合機、電話、机、医療機器など |

| 車両費 | 約 50 万円〜 | 中古車やリースも検討 |

| 広告宣伝費 | 約 20 万円〜 | パンフレット、Web サイト制作費など |

| 合計 | 約 230 万円〜 |

そして、事業が軌道に乗るまでの間の経費を賄う「運転資金」は、経営を安定させる上で非常に重要です。

介護保険や医療保険の報酬は、サービス提供から入金まで約 2 ヶ月のタイムラグがあります。

そのため、最低でも 3 ヶ月分、できれば 6 ヶ月分の運転資金(人件費、家賃、水道光熱費など)を用意しておくことが、安心して事業を続けるための鍵となります。

平均売上は月300万円!経営者の年収シミュレーション

では、実際に訪問看護ステーションを経営した場合、どのくらいの収入が見込めるのでしょうか。

厚生労働省の「令和 5 年度介護事業経営実態調査」によると、訪問看護ステーションの 1 事業所あたりの平均月間売上は約 300 万円です。

ここから経費を差し引いたものが利益となり、経営者の役員報酬(年収)が決まります。

| 収支シミュレーション(月間) | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 売上 | 300 万円 | |

| 人件費 | 180 万円 | 看護師 4 名、事務 1 名と仮定 |

| 家賃・諸経費 | 40 万円 | 事務所家賃、水道光熱費、通信費など |

| 税引前利益 | 80 万円 |

この 80 万円の中から、経営者自身の役員報酬や法人税の支払い、将来の事業拡大のための内部留保などを捻出していくことになります。

事業規模や経営手腕にもよりますが、年収 600 万円〜1,000 万円以上を目指すことも十分に可能な世界です。

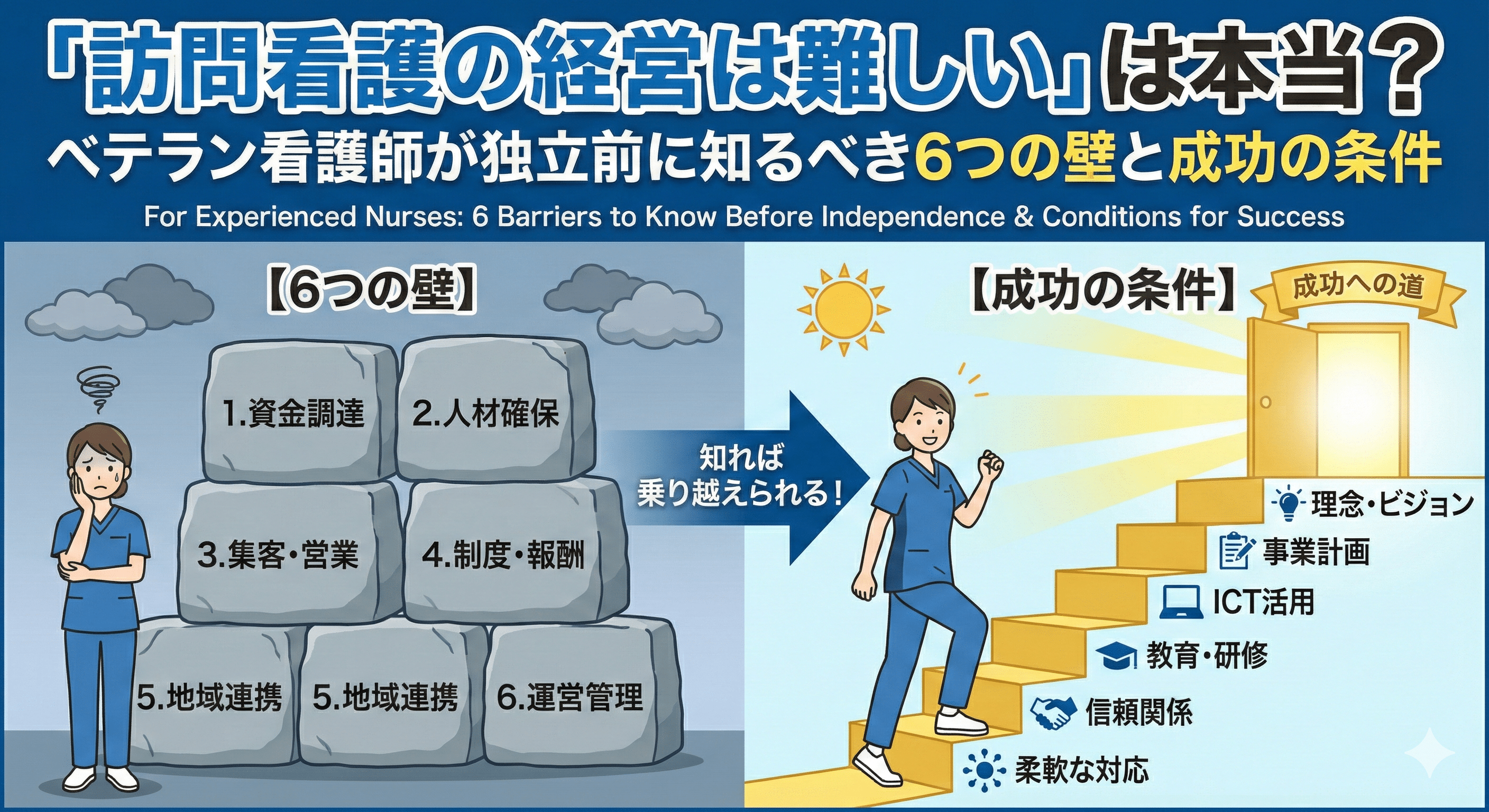

失敗事例から学ぶ!訪問看護ステーションが潰れる5つの原因と対策

訪問看護の市場は拡大傾向にありますが、その一方で廃業に追い込まれる事業所も少なくありません。

2023 年度の訪問看護ステーションの廃業率は**約 4.4%**と、中小企業全体の平均よりも高い水準です。

しかし、失敗には必ず原因があります。

あらかじめ典型的な失敗パターンとその対策を知っておくことで、リスクを大幅に減らすことができます。

ここでは、事業が潰れてしまう主な 5 つの原因を見ていきましょう。

- 資金不足

- 人材不足

- マーケティング不足

- 地域ニーズの誤認

- 法令違反

①資金不足・②人材不足:経営の土台を固めるための必須知識

多くの事業所が最初に直面するのが「資金」と「人」の問題です。

この 2 つは経営の根幹であり、ここが揺らぐと事業の継続は困難になります。

| 失敗原因 | 具体的な失敗パターン | 成功するための対策 |

|---|---|---|

| ①資金不足 | 報酬入金までのタイムラグを考慮せず、運転資金がショートしてしまう。 | 余裕を持った運転資金(最低 3 ヶ月、推奨 6 ヶ月分)を確保する。日本政策金融公庫などの融資制度を計画的に利用する。 |

| ②人材不足 | 給与や休暇などの労働条件が悪く、採用してもすぐに離職してしまう。 | 魅力的な労働条件を整える。研修制度やキャリアパスを明確にし、働きがいのある職場を作る。10 |

③マーケティング不足・④地域ニーズ誤認・⑤法令違反:事業を成長させるための注意点

経営の土台を固めた後も、事業を成長させていく上では様々な落とし穴があります。

特に見落としがちなのが、以下の 3 つのポイントです。

| 失敗原因 | 具体的な失敗パターン | 成功するための対策 |

|---|---|---|

| ③マーケティング不足 | 「良いケアをすれば自然に利用者は増えるはず」と思い込み、営業活動を怠る。 | 地域のケアマネジャーや医療機関へ定期的に訪問し、自社の強みや理念を伝え、信頼関係を構築する。 |

| ④地域ニーズの誤認 | 事前のリサーチ不足で、地域の需要と提供サービスがズレてしまい、利用者獲得に苦戦する。 | 開業エリアの高齢化率や競合の状況、連携可能な医療機関の特性などを徹底的に調査・分析する。 |

| ⑤法令違反 | 人員基準や運営基準に関する知識が不足しており、気づかないうちに違反し、行政指導や指定取り消しを受ける。 | 関連法規を正しく理解し、遵守する体制を構築する。定期的に研修を実施し、必要であれば行政書士などの専門家に相談する。 |

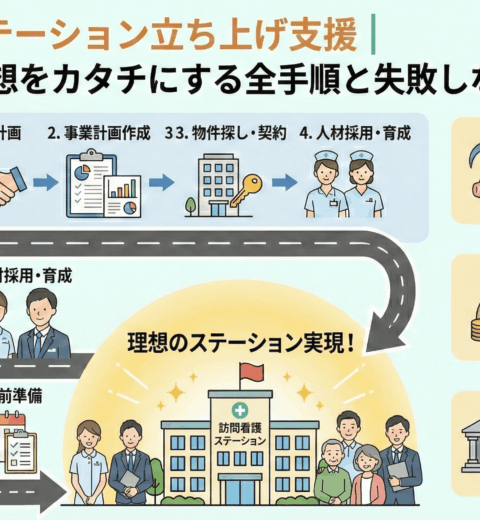

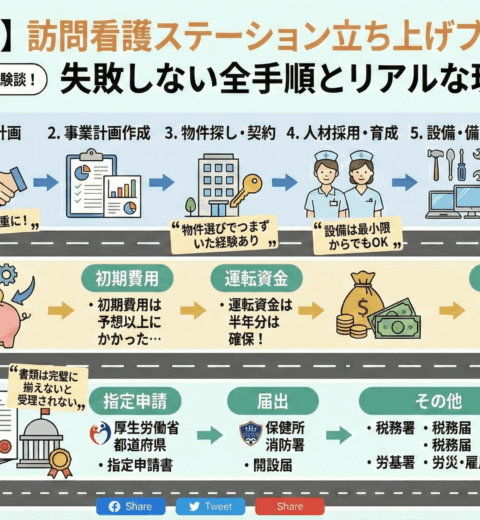

独立開業を成功させるための7ステップ・完全ロードマップ

「やるべきことは分かったけれど、具体的に何から手をつければ…」

そんなあなたのために、開業準備から事業開始までを 7 つのステップに分けた完全ロードマップをご用意しました。

このステップに沿って進めれば、迷うことなく独立への道を進むことができます。

- 事業計画の策定

- 法人設立

- 資金調達

- 事務所の契約

- 人員の確保

- 備品の準備

- 指定申請と営業活動

【準備編】事業計画の策定・法人設立・資金調達

最初のステップは、事業の土台を固める最も重要な「準備編」です。

- 1. 事業計画の策定: なぜ独立したいのか、どんなケアを実現したいのかという「理念」を明確にし、具体的なサービス内容、ターゲット地域、人員計画、収支計画などを盛り込んだ事業計画書を作成します。これは、融資を受ける際にも必ず必要になる、あなたの事業の設計図です。

- 2. 法人設立: 前述の株式会社または合同会社から、ご自身の計画に合った法人形態を選択し、設立手続きを進めます。定款の作成や法務局への登記申請などが必要になります。

- 3. 資金調達: 自己資金に加えて、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、自治体の制度融資、助成金などを活用して、必要な開業資金と運転資金を確保します。

【実行編】事務所契約・人員確保・備品準備

計画が固まったら、いよいよ具体的な「実行編」に移ります。

- 4. 事務所の契約: 設備基準(事務室、相談室、手指消毒設備など)を満たす物件を探し、賃貸契約を結びます。自宅を事務所にする場合は、生活空間と事業スペースを明確に分けるなどの注意が必要です。

- 5. 人員の確保: 人員基準(常勤換算で 2.5 名以上の看護職員、うち 1 名は常勤の管理者)を満たすスタッフを採用します。ハローワークや看護師専門の人材紹介会社などを活用しましょう。

- 6. 備品の準備: 事業運営に必要な備品を揃えます。

| 備品の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 事務用品 | パソコン、複合機、電話、デスク、椅子、鍵付き書庫など |

| 医療備品 | 血圧計、体温計、聴診器、パルスオキシメーター、吸引器など |

| 衛生用品 | 消毒液、マスク、手袋、ガウンなど |

| 車両 | 訪問用の自動車や電動自転車など |

【申請・開始編】指定申請・営業活動

全ての準備が整ったら、開業に向けた最終ステップ「申請・開始編」です。

- 7. 指定申請: 必要書類を全て揃え、管轄の都道府県または市に「指定事業者」としての申請を行います。申請から指定までには時間がかかるため、開業希望日の 2〜3 ヶ月前には申請を完了させておくのが理想です。

- 8. 営業活動: 指定申請と並行して、地域の居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や病院の地域連携室への営業活動を開始します。ステーションのパンフレットを持参し、どのような強みや特色があるのかを伝え、良好な関係を築いておくことが、事業開始後のスムーズな利用者獲得につながります。

【独自】競合と差をつける!これからの訪問看護経営成功の秘訣

数多くの訪問看護ステーションが存在する中で、持続的に成長していくためには、他社との差別化が不可欠です。

ただ基準を満たして開業するだけでなく、これからの時代に求められる経営戦略を取り入れましょう。

- 1. 専門特化で独自の強みを磨く:

全てのニーズに応えようとするのではなく、精神科、小児、難病、ターミナルケアなど、特定の分野に特化するのも有効な戦略です。地域の競合ステーションが手薄な分野を見つけ、質の高い専門的ケアを提供することで、「この分野ならあのステーション」という独自のポジションを築くことができます。 - 2. ICT 活用で業務を徹底的に効率化する:

看護師が書類作業に追われ、本来のケアに集中できない環境では、良い人材は定着しません。電子カルテや訪問スケジュール管理アプリ、請求ソフトなどの ICT ツールを積極的に導入し、記録や情報共有、請求業務を効率化しましょう。業務負担の軽減は、スタッフの満足度向上とサービスの質の向上に直結します。 - 3. デジタルマーケティングで「待ち」から「攻め」の集客へ:

ケアマネジャーからの紹介を待つだけでなく、自ら情報を発信していく時代です。ステーションの理念やサービス内容、スタッフの想いなどを伝える Web サイトやブログ、SNS を活用しましょう。地域の利用者様やご家族、医療関係者が情報を探しているときに、あなたのステーションを見つけてもらえる仕組みを作ることが、安定した経営につながります。

まとめ:理想のケア実現へ、まずは小さな一歩から始めよう

この記事では、訪問看護ステーションの個人経営について、法的なルールから具体的な開業ステップ、そして成功の秘訣までを解説してきました。

最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- 保険適用の訪問看護ステーション経営には法人格が必須です。

- ただし、合同会社なら低コスト・小規模でのスモールスタートが可能です。

- 成功の鍵は、綿密な資金計画、人材戦略、そして地域ニーズの把握にあります。

- 多くの失敗事例から学ぶことで、開業のリスクは大幅に減らすことができます。

独立開業は決して簡単な道ではありませんが、あなたの看護観や理想のケアを存分に発揮できる、やりがいに満ちた挑戦です。

この記事を読んで、独立へのハードルが少しでも下がり、具体的な道筋が見えてきたと感じていただけたなら幸いです。

まずは、あなたの想いを事業計画書に書き出すことから、理想のケア実現に向けた小さな一歩を踏み出してみませんか。

一人で抱え込まず、必要であれば行政書士や税理士といった専門家の力も借りながら、着実に夢を形にしていきましょう。

起業にあたって避けるべき失敗事例とその回避策は何ですか?

代表的な失敗事例は、資金計画の甘さからの運転資金枯渇、労務管理の不備によるスタッフの離職、マーケティング不足による利用者獲得の失敗です。これらを避けるためには、保守的な資金繰り計画を立て、労働法規を遵守しスタッフとの良好なコミュニケーションを確保し、市場調査と差別化戦略を徹底することが必要です。

訪問看護起業に成功した人が意識している重要なポイントは何ですか?

成功する起業者は、事業計画書の作成に重きを置き、資金計画を十分に行い、適切な経営戦略と差別化を図っています。スタッフの採用と育成や行政手続きの正確な実施、地域医療との連携も重視し、失敗事例から学びながら計画的に進めることが重要です。

訪問看護ステーションを開業するための具体的なステップは何ですか?

開業の基本的なステップは、理念を固めて事業計画書を作成し、法人設立を行い、必要な設備と人員を準備し、行政の指定申請を行います。次に地域の医療・介護関係者との連携と営業を進め、行政の利用者受入れ認定を取得し、その後地域連携と営業活動を行います。

訪問看護ステーションの起業にはどのくらいの資金が必要ですか?

一般的に、訪問看護ステーションの立ち上げには約500万円から1,500万円の資金が必要です。この金額には法人設立費用、事務所契約費用、設備・備品購入費、車両購入またはリース費、広告宣伝費、最低6ヶ月分の運転資金が含まれます。

訪問看護での起業の将来性はどのように見られていますか?

訪問看護の需要は高齢化と在宅医療の推進により今後も拡大し続けると予測されており、2040年までに高齢者人口や利用者数が増加する見込みです。適切な経営を行えば安定した事業基盤を築くことが可能です。