長年の臨床経験を活かし、住み慣れた地域で療養する方々を支えたい。

理想の看護を、自分の手で実現したい。

そのように考え、訪問看護ステーションの開設を検討されている方も多いのではないでしょうか。

しかし、独立への期待と同時に、何から手をつければ良いのか分からず、事業が失敗しないかという大きな不安も抱えていることでしょう。

ご安心ください。

この記事では、訪問看護ステーションの開設に必須となる法律上の基準から、事業を成功に導くための具体的なステップまで、あなたの疑問や不安を解消するために必要な情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、開設までの明確なロードマップが手に入り、自信を持って第一歩を踏み出せるはずです。

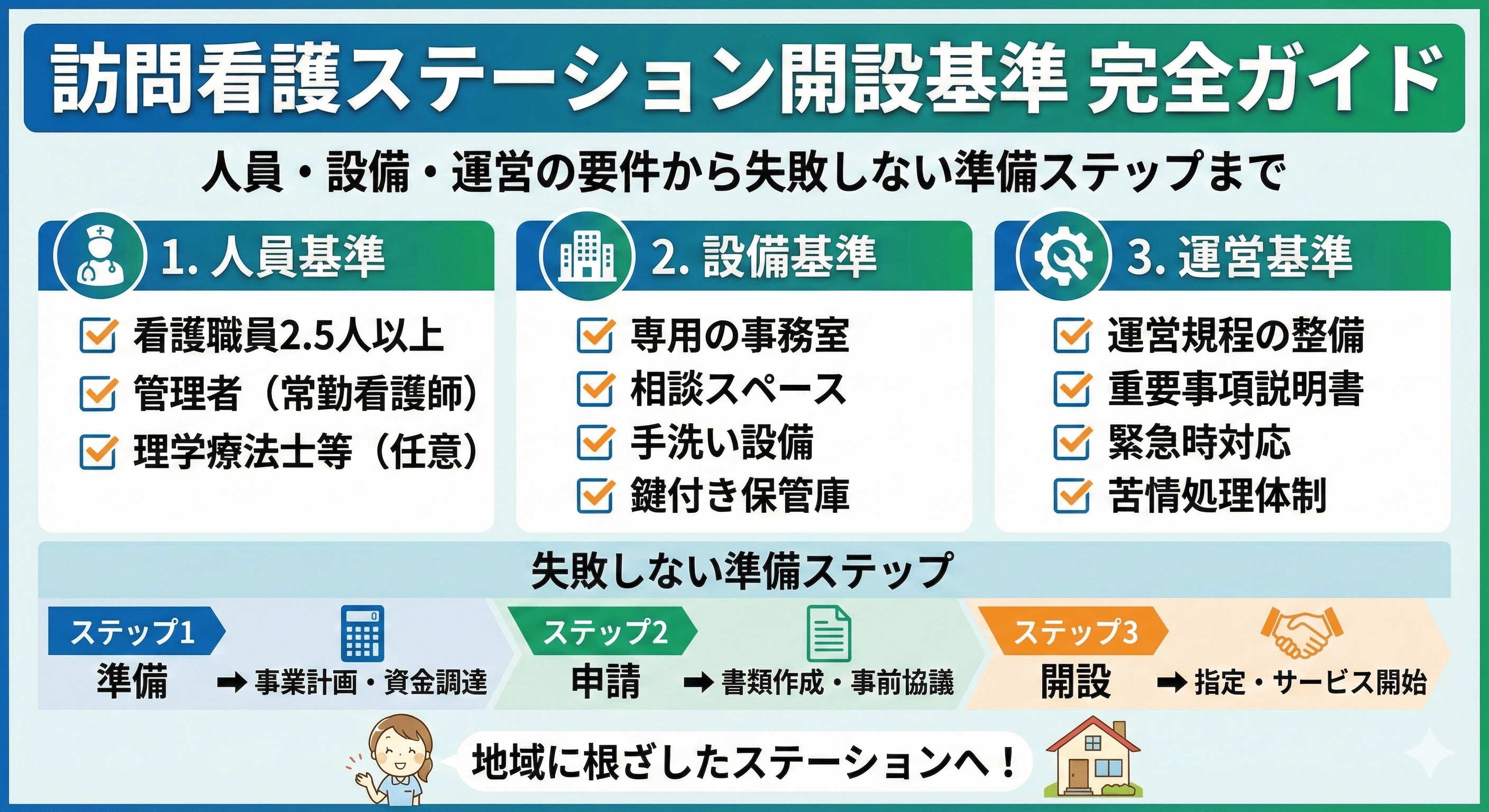

まずは知っておきたい!訪問看護ステーション開設の3つの必須基準

訪問看護ステーションを開設するためには、国が定める3つの大きな基準をクリアする必要があります。

これらは、質の高いサービスを安全に提供するための最低限のルールです。

まずは、この3つの基準がそれぞれどのようなものなのか、全体像を把握しましょう。

① 人員基準:どんな資格を持つ人が何人必要?

事業所を運営するために、必要な資格を持つ専門職を、定められた人数以上配置するための基準です。

例えば、ステーションの責任者である「管理者」や、実際に訪問を行う「看護職員」などの配置が定められています。

利用者に適切なケアを提供できる体制を確保することが目的です。

② 設備基準:事務所の広さや備品は?

事業を運営するための事務所や、相談を受け付けるためのスペース、必要な備品などを揃えるための基準です。

事務作業を行う場所の確保はもちろん、利用者のプライバシーを守るための配慮や、衛生管理に必要な設備が求められます。

安全で機能的なサービス提供の基盤を整えることが目的です。

③ 運営基準:事業運営で守るべきルールとは?

サービス提供の方法や利用者との契約、記録の管理など、事業所を適切に運営していくためのルールを定めた基準です。

緊急時の対応方法や個人情報の取り扱いなど、日々の業務における具体的な決まり事が含まれます。

利用者の権利を守り、信頼性の高い事業運営を継続することが目的です。

訪問看護ステーションの運営基準に関しては以下の記事も併せてご覧ください。

【人員基準】管理者・看護師の要件を徹底解説!常勤換算の計算方法も

人員基準は、開設準備において最も重要なポイントの一つです。

特に、看護職員の「常勤換算」という考え方は少し複雑ですが、基準を満たすためには正確な理解が欠かせません。

ここでは、厚生労働省の定める基準に基づき、各職種の要件を詳しく見ていきましょう。

管理者に求められる資格と経験年数

管理者は、ステーション全体の運営を担う責任者であり、非常に重要な役割を果たします。

| 項目 | 要件 |

|---|---|

| 資格 | 保健師 または 看護師 であることが必須です。 |

| 雇用形態 | 原則として常勤である必要があります。 |

| 兼務 | 管理業務に支障がない範囲で、ステーション内の他の職務との兼務は可能です。 |

| 経験 | 法律上の必須要件ではありませんが、3年以上の訪問看護経験が望ましいとされています。 |

管理者は、スタッフの指導・監督から関係機関との連携まで、幅広い業務を担います。

そのため、資格要件だけでなく、リーダーシップやコミュニケーション能力も求められるポジションです。

看護職員(保健師・看護師・准看護師)の配置人数と常勤換算

看護職員は、訪問看護サービスの中核を担う専門職です。

配置基準で特に重要なのが「常勤換算」という計算方法です。

| 項目 | 要件 |

|---|---|

| 資格 | 保健師、看護師、または准看護師 |

| 配置人数 | 常勤換算で 2.5名以上 の配置が必要です。 |

| 常勤要件 | 上記のうち、1名は必ず常勤でなければなりません。 |

常勤換算方法とは

常勤換算とは、非常勤職員の勤務時間を常勤職員の勤務時間で割り、常勤職員何人分に相当するかを計算する方法です。

- 計算式: 非常勤職員の合計勤務時間 ÷ 事業所の常勤職員が勤務すべき時間

- 例: 常勤職員の勤務時間が週 40時間の事業所の場合

- 週 20時間勤務の非常勤職員 → 20時間 ÷ 40時間 = 0.5名

- 週 32時間勤務の非常勤職員 → 32時間 ÷ 40時間 = 0.8名

| 職員構成例 | 各職員の常勤換算値 | 合計値 | 基準クリア? |

|---|---|---|---|

| パターン1 | 常勤A (1.0) + 常勤B (1.0) + 非常勤C (週20h = 0.5) | 2.5名 | ○ |

| パターン2 | 常勤A (1.0) + 非常勤B (週32h = 0.8) + 非常勤C (週20h = 0.5) + 非常勤D (週8h = 0.2) | 2.5名 | ○ |

| パターン3 | 常勤A (1.0) + 常勤B (1.0) + 非常勤C (週16h = 0.4) | 2.4名 | × |

このように、様々な働き方のスタッフを組み合わせて基準を満たすことが可能です。

柔軟な人員計画を立てるために、常勤換算の計算方法をしっかりと理解しておきましょう。

リハビリ専門職(PT・OT・ST)の配置は必須?

理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)といったリハビリ専門職の配置は、法律上の必須要件ではありません。

しかし、利用者の在宅生活を支える上でリハビリテーションのニーズは非常に高いです。

リハビリ専門職を配置することで、以下のようなメリットがあります。

- 提供できるサービスの幅が広がり、利用者の満足度が向上する

- 医療機関からの紹介を受けやすくなる

- 他の訪問看護ステーションとの差別化につながる

地域のニーズや事業所の特色に合わせて、必要に応じて配置を検討しましょう。

常勤での雇用が難しい場合は、非常勤や外部の事業者との連携も有効な選択肢です。

【設備基準】事務所選びから必須備品リストまで|初期費用を抑えるコツ

サービス提供の拠点となる事務所は、基準を満たすだけでなく、スタッフが働きやすく、効率的に業務を行える場所である必要があります。

ここでは、具体的な設備基準と、開設時の初期費用を抑えるための物件選びや備品調達のポイントを解説します。

事務室・相談室の具体的な要件とプライバシー保護の注意点

設備基準では、事業の運営に必要なスペースと備品の確保が求められます。

| 設備 | 主な要件とポイント |

|---|---|

| 事務室 | – 事業運営に必要な広さを確保する必要があります(明確な平米数基準はありませんが、スタッフ1人あたり2〜3平方メートルが目安です)。 – 机、椅子、電話、パソコンといった事務機器を設置できるスペースが必要です。 |

| 相談室 | – 利用者やその家族が安心して相談できるスペースを確保します。 – プライバシー保護のため、パーテーションで区切るなど、他のスペースと明確に区分されている必要があります。 |

| 鍵付き書庫 | – 利用者のカルテや個人情報を保管するために、鍵付きの書庫やキャビネットの設置が必須です。 – 個人情報保護の観点から非常に重要視される項目です。 |

| 衛生設備 | – 手指を洗浄・消毒するための独立した洗面台や、アルコール消毒液などを設置する必要があります。 – 感染症予防の基本となります。 |

自宅兼事務所は可能?賃貸物件選びで失敗しない3つのポイント

初期費用を抑えるために、「自宅の一部を事務所にできないか」と考える方もいるでしょう。

| 項目 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 自宅兼事務所 | – 新たに物件を借りる必要がなく、家賃を大幅に抑えられる。 – 通勤時間がかからない。 | – 生活スペースと事業スペースの明確な区分けが必要。 – 物件の賃貸契約上、事業所としての利用が認められているか確認が必須。 – 利用者や関係者が出入りするため、プライバシーやセキュリティの確保に工夫が必要。 |

自宅兼事務所も不可能ではありませんが、公私の区別や契約上の問題をクリアする必要があります。

賃貸物件を選ぶ際は、以下の3つのポイントを確認し、後々のトラブルを防ぎましょう。

- 事業所利用が可能か確認する

- 居住用物件の場合、事業所としての利用が契約で禁止されていることがあります。

- 契約前に必ず家主や管理会社に確認しましょう。

- 必要なスペースを確保できるか

- 事務室と相談スペースを明確に区画できるか、動線はスムーズかを確認します。

- 将来のスタッフ増員も見越して、少し余裕のある広さを選ぶと安心です。

- 立地とアクセス

- 訪問エリアへのアクセスが良いか、スタッフが通勤しやすいか、公共交通機関からの距離などを考慮します。

- 良い人材を確保するためにも、立地は重要な要素です。

【運営基準】見落とし厳禁!安定経営のための重要項目

人員と設備が整っても、事業所を適切に運営するためのルールがなければ、サービスの質は保てません。

運営基準は、日々の業務を円滑に進め、利用者からの信頼を得て安定経営を続けるための土台となります。

ここでは、特に見落としがちで、実地指導などで指摘されやすい重要な項目を解説します。

作成が義務付けられている「運営規程」に盛り込むべき内容

運営規程は、事業所の憲法ともいえる重要な書類です。

事業運営の基本方針やサービス提供に関する重要事項を明文化し、いつでも閲覧できるようにしておく必要があります。

| 運営規程に含めるべき主な項目 |

|---|

| 1. 事業の目的および運営の方針 |

| 2. 従業者の職種、員数および職務の内容 |

| 3. 営業日および営業時間 |

| 4. 訪問看護の内容および利用料その他の費用の額 |

| 5. 通常の事業の実施地域 |

| 6. 緊急時等における対応方法 |

| 7. 苦情解決のために講ずる措置の概要 |

| 8. 個人情報の保護に関する方針 |

| 9. 虐待の防止のための措置に関する事項 |

これらの項目を網羅し、自社の理念や特色を反映させた、実効性のある規程を作成することが重要です。

利用者の命を守る「緊急時・事故発生時の対応体制」の作り方

訪問看護では、利用者の容態が急変することも少なくありません。

万が一の事態に備え、迅速かつ的確に対応できる体制を構築しておくことは、事業所の責務です。

| 整備すべき体制 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 緊急時対応マニュアル | – 主治医や関係機関への連絡手順を明確にする。 – 症状別の対応フローを定めておく。 – 緊急連絡先リストを整備し、常に最新の状態に保つ。 |

| 事故発生時の対応 | – 事故発生時の報告ルート(管理者、家族、主治医、行政など)を定めておく。 – ヒヤリハット事例を収集・分析し、再発防止策を検討する体制を作る。 – 損害賠償保険への加入は必須です。 |

これらの体制は、書類を作成するだけでなく、定期的に研修やシミュレーションを行い、全スタッフがいつでも実践できるようにしておくことが利用者の命を守ることにつながります。

訪問看護ステーションのBCP対策については以下の記事も併せてご覧ください。

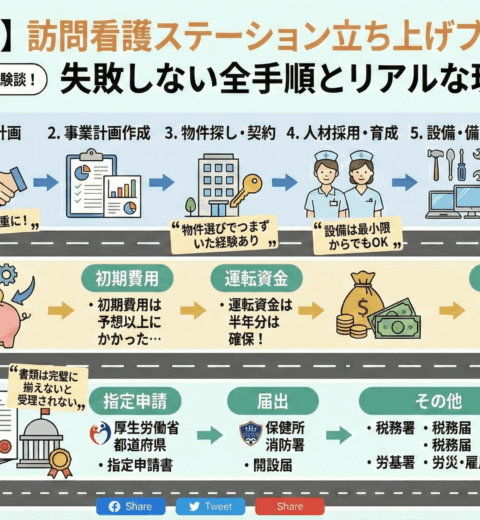

ゼロからわかる!訪問看護ステーション開設までの9ステップ完全ロードマップ

ここまで解説してきた基準を満たし、実際に事業を開始するまでには、多くの手続きが必要です。

ここでは、法人設立から事業開始までの一連の流れを、具体的な9つのステップに分け、やるべきことや期間の目安をロードマップとして示します。

この全体像を把握することで、計画的に準備を進めることができます。

| ステップ | 主な内容 | 期間目安 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|---|

| 1. 法人設立 | 株式会社、合同会社、NPO法人等の法人格を取得する。 | 1~2ヶ月 | 定款作成や登記申請など専門知識が必要。司法書士など専門家への相談も検討しましょう。 |

| 2. 事前協議 | 都道府県や市区町村の担当窓口に相談し、手続きや要件を確認する。 | 1週間~1ヶ月 | 自治体独自のルールがある場合も。必ず最初に相談し、正確な情報を得ましょう。 |

| 3. 資金調達 | 自己資金に加え、日本政策金融公庫からの融資や助成金を検討・申請する。 | 1~3ヶ月 | 詳細な事業計画書が必須。初期費用だけでなく、最低でも3〜6ヶ月分の運転資金を確保しましょう。 |

| 4. 事務所選定・契約 | 設備基準を満たし、立地の良い物件を探し、賃貸契約を結ぶ。 | 1~2ヶ月 | 契約前に事業所としての利用が可能か、改装の可否などを必ず確認しましょう。 |

| 5. 人員確保 | 求人媒体やハローワーク等を活用し、人員基準を満たすスタッフを採用する。 | 1~3ヶ月 | 開設メンバーは事業の成功を左右します。理念に共感してくれる人材をじっくり探しましょう。 |

| 6. 設備・備品準備 | 事務用品、医療機器、衛生用品、車両などをリストアップし、調達する。 | 2週間~1ヶ月 | 中古品やリースをうまく活用し、初期費用を抑える工夫も重要です。 |

| 7. 指定申請 | 必要書類を揃え、都道府県や市区町村の窓口に指定事業所の申請を行う。 | 1~3ヶ月 | 書類の不備があると時間がかかります。提出期限から逆算し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。 |

| 8. 開設準備 | 運営規程や各種マニュアル、契約書等の書類を最終整備する。 | 2週間~1ヶ月 | スタッフ研修や、関係機関への挨拶回りもこの時期に行います。 |

| 9. 開設 | 指定通知を受け、事業を開始する。地域への広報活動も本格化させる。 | – | 開設後も継続的な改善と地域との連携が不可欠です。 |

基準クリアだけでは不十分!事業を成功に導く3つの秘訣

法律で定められた基準をクリアすることは、訪問看護ステーションを開設するためのスタートラインに立つことに過ぎません。

事業を継続し、地域から信頼されるステーションへと成長させていくためには、さらに重要な3つの要素があります。

ここでは、事業を失敗させないための秘訣を解説します。

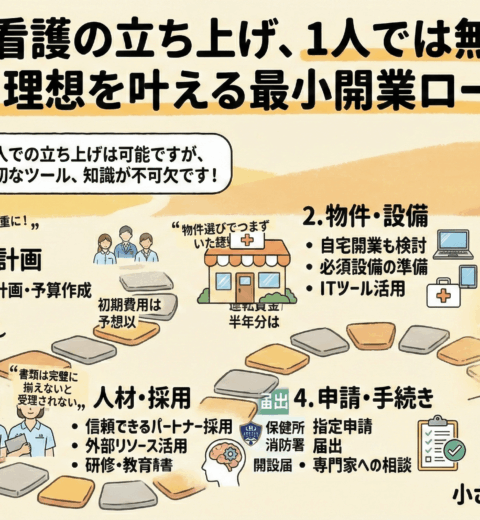

秘訣1:失敗しない事業計画と資金調達の方法

情熱だけでは事業は継続できません。

成功のためには、現実的で詳細な事業計画と、それを支える安定した資金計画が不可欠です。

- 事業計画

- 地域の高齢化率や競合ステーションの状況を分析し、自社の強みやターゲット層を明確にする。

- 収入(利用者数×単価)と支出(人件費、家賃、消耗品費など)を具体的にシミュレーションし、現実的な収支計画を立てる。

- 資金調達

- 初期費用(法人設立費、物件取得費、備品購入費など)と運転資金(3〜6ヶ月分の経費)を明確に算出する。

- 自己資金で不足する分は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、自治体の制度融資、助成金などを積極的に活用する。

金融機関や投資家を納得させられるだけの、具体的で根拠のある事業計画書を作成することが、資金調達成功の鍵となります。

秘訣2:ビジョンを共有できる立ち上げメンバーの確保と育成

訪問看護は「人」がサービスの質を左右する事業です。

単に人員基準の頭数を揃えるのではなく、事業所の理念や「どのような看護を実現したいか」というビジョンに心から共感してくれる仲間を集めることが何よりも重要です。

| 項目 | 具体策 |

|---|---|

| 採用 | – 求人広告に事業所の理念やビジョンを具体的に記載する。 – 面接では、スキルや経験だけでなく、人柄や価値観が合うかを重視する。 |

| 育成・定着 | – 定期的な研修や勉強会でスキルアップを支援する。 – スタッフ一人ひとりの意見を尊重し、風通しの良い職場環境を作る。 – 適切な評価制度とキャリアパスを用意し、長く働き続けたいと思える環境を整える。 |

想いを共有できるチームは、困難な状況でも一丸となって乗り越えることができます。

秘訣3:地域連携の強化が利用者獲得の鍵【独自情報あり】

訪問看護ステーションが安定して利用者を獲得するためには、地域の医療機関や居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)との信頼関係構築が不可欠です。

特に、病院からの退院患者をスムーズに在宅療養へつなぐ「退院調整」の場面で、自社ステーションを選んでもらうための工夫が重要になります。

そこで有効なツールが、弊社が提供する訪問看護ステーション検索サービス**「みつける訪看ex」**です。

このサービスは、退院調整看護師が患者に最適なステーションを効率的に探せるよう、様々な工夫が施されています。

| 機能 | みつける訪看exの強み | 一般的な検索サービスとの違い |

|---|---|---|

| 対応疾患・症状 | 詳細な疾患名や症状から絞り込み可能 | 大まかな分類のみ |

| 訪問可能日時 | 空き状況をカレンダー形式で視覚的に確認 | テキストでの記載が主 |

| 対応エリア | 地図上で訪問可能範囲を直感的に把握 | 住所や市区町村名での表示 |

| 事業所の特徴 | 24時間対応、緊急時訪問、リハビリ体制など、詳細な特徴で検索 | 基本情報のみの掲載が多い |

「みつける訪看ex」に登録することで、退院調整看護師が求める情報を的確に提供でき、数あるステーションの中から自社を選んでもらう機会を増やすことができます。

これは、営業活動の手間を削減し、効率的に地域連携を深めるための強力な一手となるでしょう。

まとめ:基準を理解し、あなたの理想の訪問看護を実現しよう

この記事では、訪問看護ステーションの開設に必要な「人員」「設備」「運営」の3つの基準から、開設までの具体的なステップ、そして事業を成功させるための秘訣までを詳しく解説しました。

基準のクリアはゴールではなく、あくまでスタートです。

重要なのは、その基準の先にある「あなたが実現したい看護」を明確に描き、それに共感してくれる仲間と共に、地域に根ざした質の高いサービスを提供し続けることです。

開設準備は決して簡単な道のりではありませんが、一つひとつの課題をクリアしていくことで、あなたの理想は着実に形になります。

本記事が、そのための確かな一歩を踏み出す一助となれば幸いです。

起業にあたって避けるべき失敗事例とその回避策は何ですか?

代表的な失敗事例は、資金計画の甘さからの運転資金枯渇、労務管理の不備によるスタッフの離職、マーケティング不足による利用者獲得の失敗です。これらを避けるためには、保守的な資金繰り計画を立て、労働法規を遵守しスタッフとの良好なコミュニケーションを確保し、市場調査と差別化戦略を徹底することが必要です。

訪問看護起業に成功した人が意識している重要なポイントは何ですか?

成功する起業者は、事業計画書の作成に重きを置き、資金計画を十分に行い、適切な経営戦略と差別化を図っています。スタッフの採用と育成や行政手続きの正確な実施、地域医療との連携も重視し、失敗事例から学びながら計画的に進めることが重要です。

訪問看護ステーションを開業するための具体的なステップは何ですか?

開業の基本的なステップは、理念を固めて事業計画書を作成し、法人設立を行い、必要な設備と人員を準備し、行政の指定申請を行います。次に地域の医療・介護関係者との連携と営業を進め、行政の利用者受入れ認定を取得し、その後地域連携と営業活動を行います。

訪問看護ステーションの起業に必要な資金はどれくらいですか?

一般的に、訪問看護ステーションの立ち上げには約500万円から1,500万円の資金が必要です。この金額には法人設立費用、事務所契約費用、設備・備品購入費、車両購入またはリース費、広告宣伝費、最低6ヶ月分の運転資金が含まれます。

訪問看護での起業の将来性はどのように見られていますか?

訪問看護の需要は高齢化と在宅医療の推進により今後も拡大し続けると予測されており、2040年までに高齢者人口や利用者数が増加する見込みです。適切な経営を行えば安定した事業基盤を築くことが可能です。