長年の臨床経験を活かして、自分の理想とする看護を地域に届けたい。

そんな熱い想いを胸に、訪問看護ステーションの開業を志す方は少なくありません。

しかし、その一方で、こんな不安も同時に抱えていませんか?

- 「経営なんて全くの未経験。何から手をつければいいのか分からない…」

- 「開業資金は、いったい総額でいくら必要なんだろう?」

- 「事業が失敗してしまったらどうしよう…」

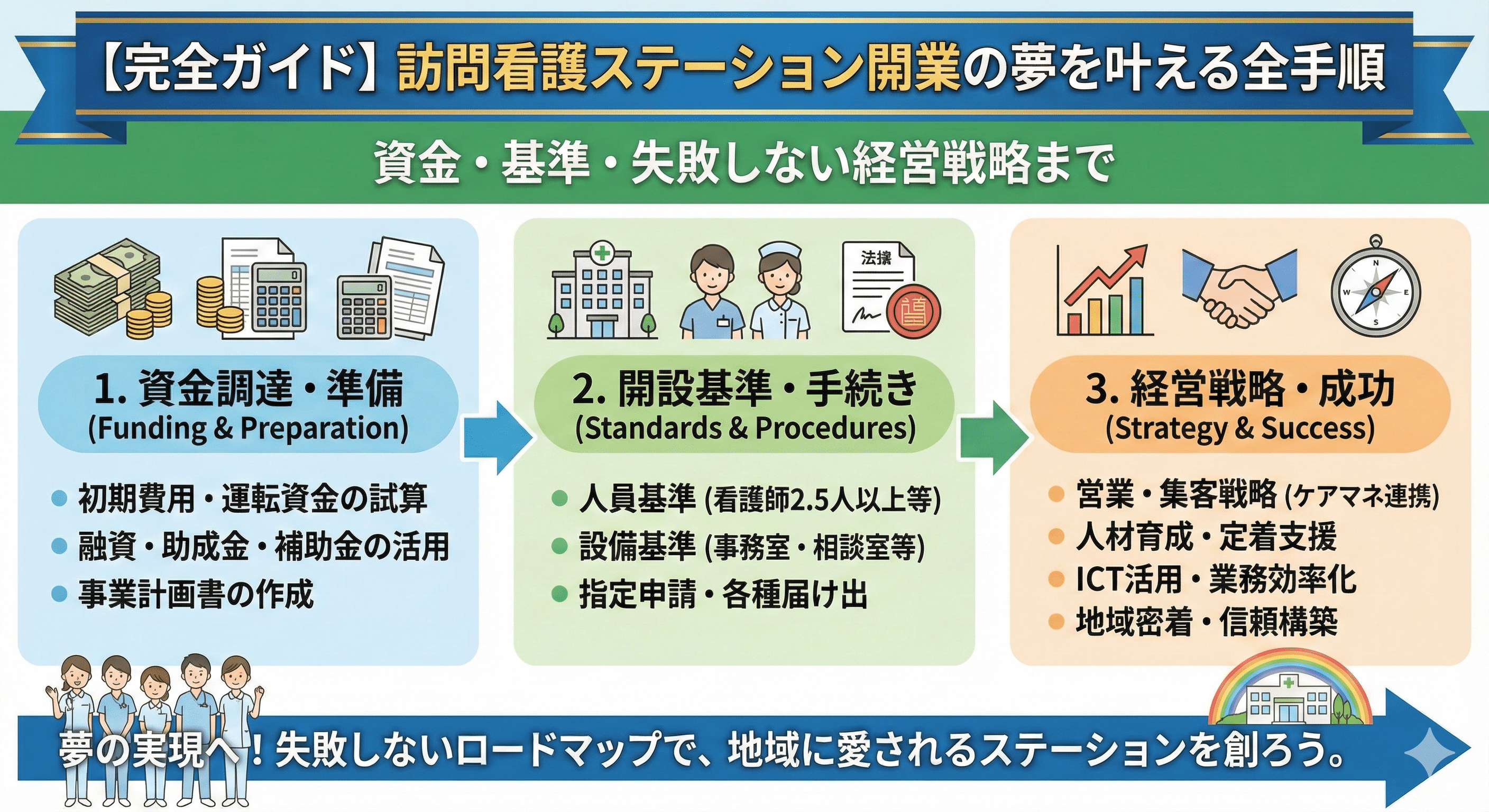

この記事は、そんなあなたのための「訪問看護開業 完全ガイド」です。

この記事を最後まで読めば、開業までの具体的なロードマップが明確になり、資金調達から人員基準、そして失敗を避けて事業を成功させるための実践的な知識まで、必要な情報がすべて手に入ります。

さあ、あなたの夢への第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。

サービスサイトを詳しく見るなぜ今「訪問看護」で開業?将来性と現実をデータで解説

「今から訪問看護ステーションを始めて、本当に成功できるのだろうか?」

開業を決意する上で、誰もが抱く疑問だと思います。

結論から言うと、訪問看護事業には大きな将来性があります。

しかし、同時に競争が激化しているという現実も知っておく必要があります。

まずは客観的なデータから、訪問看護市場の「今」を見ていきましょう。

高齢化で需要は右肩上がり!訪問看護市場の将来性

日本が超高齢社会であることは、ご存じの通りです。

国の予測によれば、2025年には高齢者人口が約3,600万人に達すると見込まれています。

それに伴い、住み慣れた自宅での療養を望む声はますます高まっています。

| 年 | 高齢者人口(65歳以上) | 総人口に占める割合 |

|---|---|---|

| 2020年 | 3,619万人 | 28.8% |

| 2025年(推計) | 3,677万人 | 30.0% |

| 2040年(推計) | 3,921万人 | 35.3% |

このような社会背景から、在宅医療の中核を担う訪問看護の需要は、今後も確実に増え続けると予測されています。

あなたの専門知識や経験は、まさにこれから社会が最も必要とするものなのです。

競争激化は本当?成功のカギは「差別化」戦略

需要の増加に伴い、訪問看護ステーションの数も年々増えています。

2023年には全国で約1万7,000ヶ所を超え、新規参入も活発です。

つまり、ただ開業するだけでは多くの競合の中に埋もれてしまう可能性があるということです。

しかし、これは悲観すべきことではありません。

多くのステーションがあるからこそ、他にはない独自の強み、つまり「差別化」が成功のカギを握ります。

| 差別化戦略の例 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 専門特化型 | 精神科、小児、ターミナルケア、難病など特定の分野に特化する |

| 高機能型 | 24時間365日の緊急対応、ICT(電子カルテなど)の積極活用 |

| リハビリ強化型 | 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)を多く配置する |

| 地域密着型 | 地域の医療機関や介護事業所との連携を密にし、顔の見える関係を築く |

あなたの理想とする看護は、どのような形ですか?

その答えこそが、あなたのステーション独自の強みになるはずです。

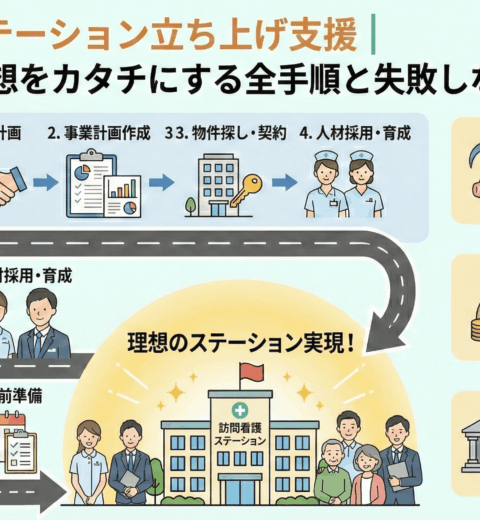

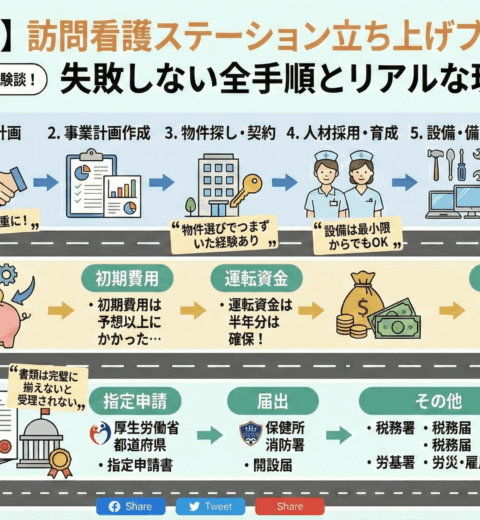

【開業ロードマップ】訪問看護ステーション設立までの9ステップ

「将来性は分かったけど、具体的に何をすればいいの?」

ここからは、そんな疑問にお答えします。

開業準備は、まるで地図のない旅のように感じるかもしれません。

しかし、やるべきことをステップごとに分解すれば、ゴールまでの道のりは明確になります。

以下の9つのステップが、あなたの旅の道しるべとなるでしょう。

- Step1:理念を固める事業計画の策定

- Step2:法人設立

- Step3:開業資金の調達

- Step4:事業所・備品の準備

- Step5:理念を共有するスタッフの採用

- Step6:最重要関門「指定申請」

- Step7:事業開始前の営業活動

- Step8:各種保険加入と届出

- Step9:いよいよ事業開始!

この順番通りに進めていけば、迷うことなく開業準備を進めることができます。

Step1:理念を固める事業計画の策定

まず最初に行うべきは、事業計画の策定です。

これは単なる書類作りではありません。

「なぜ開業したいのか」「どんな看護を提供したいのか」というあなたの熱い想いを、具体的な言葉や数字に落とし込む最も重要な作業です。

この事業計画書は、後の資金調達(融資)の際に金融機関へ提出するだけでなく、理念に共感してくれる仲間を集めるための羅針盤にもなります。

Step2:法人設立(株式会社?合同会社?どっちを選ぶべき?)

訪問看護ステーションは、個人事業主として開業することはできません。

株式会社や合同会社、NPO法人といった「法人格」を取得する必要があります。

多くの方が選ぶ株式会社と合同会社には、それぞれ特徴があります。

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 設立費用 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |

| 社会的信用度 | 高い | 株式会社に次ぐ |

| 意思決定 | 株主総会・取締役会など(時間がかかる場合も) | 原則、出資者全員の同意(迅速) |

| 特徴 | 資金調達(株式発行)の選択肢が広い | 設立費用が安く、経営の自由度が高い |

どちらが良いかは事業の規模や将来の展望によりますが、まずは設立費用を抑えられる合同会社からスタートするケースも多いです。

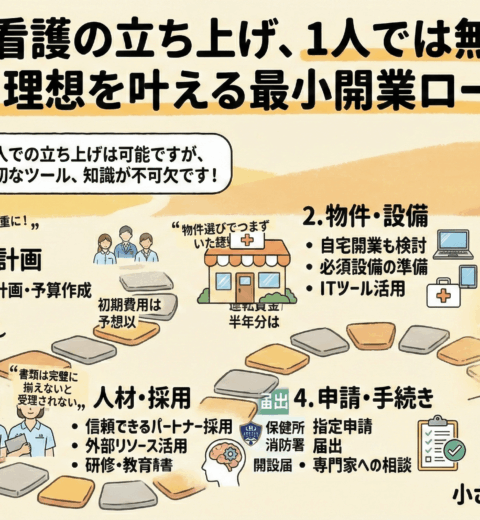

Step3:開業資金の調達

事業計画が固まり、法人設立の準備と並行して、開業資金の調達を進めます。

自己資金だけで全てを賄うのは難しいため、多くの場合、金融機関からの融資を受けることになります。

融資の申し込みには事業計画書が必須となるため、Step1が非常に重要になります。

資金調達の具体的な方法については、後の章で詳しく解説します。

訪問看護ステーションの開業費用については以下の記事も併せてご覧ください。

Step4:事業所・備品の準備

次に、事業の拠点となる事務所(事業所)を契約します。

訪問看護ステーションの開業には、広さや間取りに関する「設備基準」が定められています。

基準を満たす物件を探し、賃貸契約を結びましょう。

同時に、事業に必要な備品を揃えていきます。

- 事務用品: デスク、椅子、パソコン、電話、複合機など

- 車両: スタッフが訪問するための自動車やバイク

- 医療機器: 血圧計、体温計、聴診器、パルスオキシメーターなど

中古品やリースをうまく活用することで、初期費用を抑えることも可能です。

Step5:理念を共有するスタッフの採用

事業は一人ではできません。

特に訪問看護は、スタッフの質がサービスの質に直結します。

法令で定められた「人員基準」を満たすことはもちろんですが、それ以上に大切なのは、Step1で固めた事業理念に共感してくれる仲間を集めることです。

給与や待遇だけでなく、あなたの想いをしっかりと伝え、共に事業を成長させてくれるオープニングメンバーを採用しましょう。

訪問看護ステーションの立ち上げメンバーについては以下の記事も併せてご覧ください。

Step6:最重要関門「指定申請」

訪問看護ステーションとして介護保険や医療保険のサービスを提供するためには、都道府県(または指定都市・中核市)から「指定事業者」としての指定を受ける必要があります。

この手続きが「指定申請」であり、開業プロセスにおける最大の関門とも言えます。

多くの書類を準備し、審査を受ける必要があるため、通常1〜2ヶ月の期間を要します。

開業希望日から逆算して、計画的に申請準備を進めることが非常に重要です。

Step7:事業開始前の営業活動

無事に指定が下りても、利用者さんがいなければ事業は始まりません。

事業を開始する前から、地域のケアマネージャーや病院の医療ソーシャルワーカー、地域のクリニックなどに挨拶回りを行い、ステーションの存在を知ってもらう活動が必要です。

パンフレットなどを作成し、あなたのステーションの理念や特徴(強み)を伝え、信頼関係を築いていきましょう。

Step8:各種保険加入と届出

スタッフを雇用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入手続きが必要です。

また、医療過誤などの万が一の事態に備え、賠償責任保険への加入は必須と考えましょう。

これらの手続きは、スタッフが安心して働ける環境を整えると共に、事業のリスクを管理するために不可欠です。

Step9:いよいよ事業開始!

全ての準備が整い、指定申請で認められた事業開始日を迎えたら、いよいよ訪問看護ステーションのスタートです。

しかし、ここがゴールではありません。

あなたの理想とする看護を地域に届け、利用者さんやそのご家族、そしてスタッフから「このステーションがあって良かった」と思ってもらえるように、ここからが本当の始まりです。

必ず押さえるべき!訪問看護の開業に必要な3つの指定基準

訪問看護ステーションの「指定申請」を通るためには、国が定めた3つの基準をクリアする必要があります。

これは、利用者に安全で質の高いサービスを提供するための最低限のルールです。

専門用語が多く難しく感じますが、ポイントを押さえれば大丈夫です。

| 基準の種類 | 内容の概要 | なぜ必要か? |

|---|---|---|

| 人員基準 | どのような資格を持つスタッフを何人配置するかのルール | 専門的なケアを安定的に提供するため |

| 設備基準 | 事務所や相談室、備品など物理的な環境に関するルール | 利用者のプライバシーを守り、安全な環境を確保するため |

| 運営基準 | サービスの提供方法や契約、記録など運営上のルール | トラブルを防ぎ、事業を公正に運営するため |

【人員基準】管理者・看護師は何人必要?常勤換算の考え方

人員基準で最も重要なポイントは、看護職員の数です。

- 看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で2.5人以上配置すること

- うち1名は常勤であること

- 管理者は、常勤の保健師または看護師であること

「常勤換算」とは、非常勤スタッフの労働時間を常勤スタッフの労働時間で割り、常勤の人数に換算する計算方法です。

例えば、常勤が週40時間勤務の事業所で、週20時間勤務の非常勤スタッフは0.5人と計算します。

訪問看護ステーションの開設基準については以下の記事も併せてご覧ください。

【設備基準】事務所の広さや備品のルール

設備基準では、事業の運営に必要な場所と物品が定められています。

- 事業運営に必要な広さの事務室

- プライバシーが確保できる相談室(パーテーションなどで区切ることも可)

- 訪問に必要な車両、手指消毒液などの備品

特に相談室は、利用者や家族からの相談に落ち着いて対応するために重要なスペースです。

物件を契約する際には、これらの基準を満たせるか必ず確認しましょう。

訪問看護ステーションの設備基準については以下の記事も併せてご覧ください。

【運営基準】サービス提供のルールブック

運営基準は、訪問看護ステーションを適切に運営していくためのルール全般を定めたものです。

内容は多岐にわたりますが、主に以下のような項目が含まれます。

- 運営規程の作成・掲示:営業時間や利用料金などを定めた重要書類

- 契約・重要事項説明:サービス開始前に利用者へ内容を説明し、同意を得る

- 訪問看護計画書・報告書の作成:ケアの内容を計画・記録し、主治医と連携する

- 緊急時対応:24時間連絡できる体制や対応方法を定める

- 個人情報の保護:利用者情報の取り扱いルールを定め、遵守する

これらの基準を守ることが、利用者からの信頼につながり、安定した事業運営の土台となります。

訪問看護ステーションの運営基準については以下の記事も併せてご覧ください。

開業資金は総額いくら?費用内訳と賢い資金調達術

「理想はあっても、先立つものがなければ始まらない…」

開業を考える上で、資金の問題は最大の関心事であり、不安の種でしょう。

ここでは、開業にどれくらいの費用がかかるのか、そしてその資金をどうやって集めるのか、具体的な方法を解説します。

全体像を把握することで、資金計画への不安を解消していきましょう。

【シミュレーション】初期費用・運転資金のリアルな内訳

訪問看護ステーションの開業に必要な資金は、事業所の規模や地域によって異なりますが、一般的には総額800万円〜1,300万円程度が目安と言われています。

主な内訳は以下の通りです。

| 費目 | 金額の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 【初期費用】 | 合計:約300万円〜500万円 | |

| 法人設立費用 | 10万円 〜 25万円 | 株式会社か合同会社かによる。司法書士への依頼費用も含む。 |

| 事業所契約費用 | 50万円 〜 100万円 | 保証金、礼金、仲介手数料、前家賃など。 |

| 設備・備品購入費 | 150万円 〜 250万円 | 車両、PC、複合機、医療機器、什器など。 |

| 広告宣伝費 | 50万円 〜 80万円 | パンフレット作成、Webサイト制作、求人広告費など。 |

| 【運転資金】 | 合計:約500万円〜800万円(3〜6ヶ月分) | |

| 人件費 | 300万円 〜 600万円 | スタッフ3〜4名分の給与・社会保険料。 |

| 家賃・光熱費など | 100万円 〜 150万円 | 事業所の賃料、水道光熱費、通信費など。 |

| その他諸経費 | 100万円 〜 150万円 | 消耗品費、ガソリン代、雑費など。 |

特に重要なのが「運転資金」です。

介護保険・医療保険の報酬は、サービスを提供してから実際に入金されるまで約2ヶ月かかります。

その間の人件費や家賃を支払うために、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが、事業を軌道に乗せる上で極めて重要です。

訪問看護ステーションの立ち上げ費用については以下の記事も併せてご覧ください。

融資だけじゃない!返済不要の補助金・助成金活用リスト

開業資金の多くは、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などを利用して調達するのが一般的です。

しかし、融資はあくまで借金であり、返済の義務があります。

そこでぜひ活用したいのが、国や自治体が提供する返済不要の「補助金・助成金」です。

訪問看護事業で活用しやすい代表的な助成金には、以下のようなものがあります。

| 助成金の種類 | 対象となる取り組み |

|---|---|

| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用のスタッフを正社員化する、処遇改善を行うなど |

| 両立支援等助成金 | 育児や介護と仕事が両立できる職場環境を整備する |

| 業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資(電子カルテ導入など)を行う |

| IT導入補助金 | 業務効率化のためのITツール(ソフトウェアなど)を導入する |

これらの制度を賢く活用することで、融資の負担を軽減し、より安定した財務基盤で事業をスタートさせることができます。

訪問看護ステーション向けの助成金・補助金については以下の記事も併せてご覧ください。

先輩の失敗に学ぶ!訪問看護ステーションが潰れる理由と対策

夢と希望を持って開業したにもかかわらず、残念ながら事業の継続が困難になるケースも存在します。

しかし、失敗には必ず原因があります。

ここでは、先輩たちの苦い経験から、訪問看護ステーションが失敗に至る典型的な理由と、それを回避するための具体的な対策を学びましょう。

| 失敗例 | 主な原因 | 成功するための対策 |

|---|---|---|

| 資金ショート | 運転資金の見込みが甘く、報酬入金前に資金が尽きる | ・最低6ヶ月分の運転資金を確保する ・精緻な収支シミュレーションを行う |

| 人材不足・離職 | スタッフが集まらない、すぐに辞めてしまう | ・理念に共感できる人材を採用する ・働きやすい職場環境(給与、休暇、人間関係)を整備する |

| 利用者不足 | 営業活動が不足し、依頼が来ない | ・地域のケアマネ等への地道な営業を継続する ・WebサイトやSNSなども活用して情報発信する |

理由1:甘い事業計画による資金ショートと対策

最も多い失敗原因は、資金繰りの悪化です。

特に、報酬の入金がサービス提供の約2ヶ月後になるというキャッシュフローの特性を理解していないと、「売上は立っているのに手元にお金がない」という黒字倒産のリスクに陥ります。

【対策】

開業前に、最低でも6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが絶対条件です。

また、家賃や人件費などの固定費を正確に把握し、利用者数に応じた現実的な収支計画を立て、定期的に見直す習慣をつけましょう。

理由2:人材が集まらない・定着しない問題と対策

訪問看護業界は、慢性的な人材不足という課題を抱えています。

特に、経験豊富な看護師の採用は簡単ではありません。

せっかく採用できても、職場環境に不満があればすぐに離職してしまい、人員基準が満たせなくなって事業停止に追い込まれるケースもあります。

【対策】

給与や休日といった待遇面はもちろん重要ですが、それ以上に「ここで働き続けたい」と思える魅力的な職場を作ることが大切です。

風通しの良い人間関係、スキルアップを支援する研修制度、個々の事情に配慮した柔軟な勤務体系など、スタッフを大切にする姿勢が、人材の確保と定着につながります。

理由3:利用者が増えない「待ち」の営業と対策

「質の高いケアを提供していれば、評判が広まって自然に利用者は増えるはず」

これは残念ながら幻想です。

地域のケアマネージャーや医療機関は、すでに取引のある信頼できるステーションを持っています。

新規参入した事業者が「待ち」の姿勢でいては、依頼が舞い込んでくることはありません。

【対策】

事業所の特徴や理念をまとめたパンフレットを作成し、地域のケアマネージャーやクリニック、病院の連携室などへ地道に足を運んで顔を覚えてもらう、能動的な営業活動が不可欠です。

一度断られても諦めず、定期的に訪問して情報提供を続けることで、信頼関係が生まれ、利用者紹介につながっていきます。

開業後の事業を軌道に乗せる!安定経営のための2つの秘訣

無事に開業にこぎつけ、最初の利用者さんを獲得できたとしても、それで安心はできません。

事業を長期的に安定させ、成長させていくためには、継続的な努力が必要です。

ここでは、開業後の事業を軌道に乗せるために特に重要な「集客」と「業務効率化」の2つの秘訣をご紹介します。

秘訣1:Webも活用した効果的な集客戦略【みつける訪看exの活用】

従来の足で稼ぐ営業活動はもちろん重要ですが、現代においてはWebを活用した集客戦略も欠かせません。

特に、専門的なケアを必要としている利用者さんや、その方に合ったステーションを探しているケアマネージャーは、インターネットで情報を探しています。

そこで活用したいのが、全国の訪問看護ステーションを検索できるポータルサイト「みつける訪看ex」です。

| 「みつける訪看ex」の強み |

|---|

| 圧倒的な情報量:全国600以上のステーションが登録されており、多くのケアマネージャーが利用。 |

| 詳細な検索機能:場所だけでなく、専門資格(特定看護師、PT/OT/STなど)や対応疾患で絞り込み可能。 |

| 高い信頼性:利用者満足度調査で92%以上が「適切なケアを迅速に見つけられた」と回答。 |

「みつける訪看ex」にあなたのステーション情報を登録することで、24時間365日、あなたのステーションを必要としている人へ、その存在と強みをアピールできます。

これは、忙しい開業当初の営業活動を強力にサポートしてくれるツールとなるでしょう。

秘訣2:ICT導入で業務効率とケアの質を両立する

訪問看護の現場では、訪問記録や計画書の作成、スタッフ間の情報共有、スケジュール調整など、ケア以外の間接業務に多くの時間が費やされています。

これらの業務に追われ、スタッフが疲弊し、本来のケアに集中できなくなっては本末転倒です。

この課題を解決するのが、ICT(情報通信技術)の活用です。

- 電子カルテ:タブレット端末で訪問先でも記録が可能。情報の共有もスムーズに。

- スケジュール管理システム:効率的な訪問ルートを自動で作成。移動時間を短縮。

- ビジネスチャットツール:スタッフ間の迅速な情報共有や相談が可能に。

ICTを導入することで、間接業務を大幅に効率化できます。

これにより生まれた時間は、スタッフの負担軽減や、利用者一人ひとりと向き合う質の高いケアの提供に繋がります。

まとめ:不安を乗り越え、理想の訪問看護を実現するために

訪問看護ステーションの開業は、事業計画の策定から法人設立、資金調達、指定申請、人材採用まで、数多くのステップを踏む必要があり、決して簡単な道のりではありません。

しかし、この記事で解説したロードマップに沿って一つひとつ準備を進め、先輩たちの失敗から学ぶことで、あなたが抱える漠然とした不安は、具体的な「やるべきこと」へと変わったはずです。

開業はゴールではありません。

それは、あなたが長年培ってきた経験と知識を活かし、理想とする看護を地域社会に届け、利用者さんやそのご家族の支えとなるための、新たなスタートラインです。

この記事が、あなたの夢を実現するための一助となれば幸いです。

サービスサイトを詳しく見る訪問看護ステーションを開業するために必要な初期費用はどれくらいですか?

訪問看護ステーションの開業にかかる初期費用は一般的に800万円から1300万円程度で、法人設立費用、設備・備品購入費、広告宣伝費、運転資金などが含まれます。

訪問看護ステーションの指定申請を成功させるための基準は何ですか?

指定申請成功には、人員基準、設備基準、運営基準の三つの最低基準を満たす必要があり、適切な資格を持つスタッフや適正な施設・運営ルールの整備が求められます。

訪問看護の競争力を高めるための差別化戦略にはどのようなものがありますか?

差別化には、精神科や小児、ターミナルケアなどの専門性の追求や、24時間365日の緊急対応、ICTの積極活用、地域医療機関との連携による地域密着型サービスなどがあります。

訪問看護の開業資金を調達する方法は何ですか?

開業資金は、日本政策金融公庫の融資、補助金・助成金の利用、自己資金の投入など多様な方法で調達可能です。特に返済不要の補助金や助成金は負担軽減に役立ちます。

訪問看護ステーション開業後の成功と安定経営のための秘訣は何ですか?

WebやICTを活用した集客と業務効率化により、スタッフ負担の軽減と質の高いケアを提供し、長期的な事業の継続と成長を図ることが重要です。