「営業に行かなければいけないのは分かっているけど、具体的にどこへ、どうアプローチすれば良いか分からない…」

「日々の業務に追われて、効果的な営業活動まで手が回らない…」

訪問看護ステーションの経営者や管理者の方々から、このようなお悩みをよく伺います。

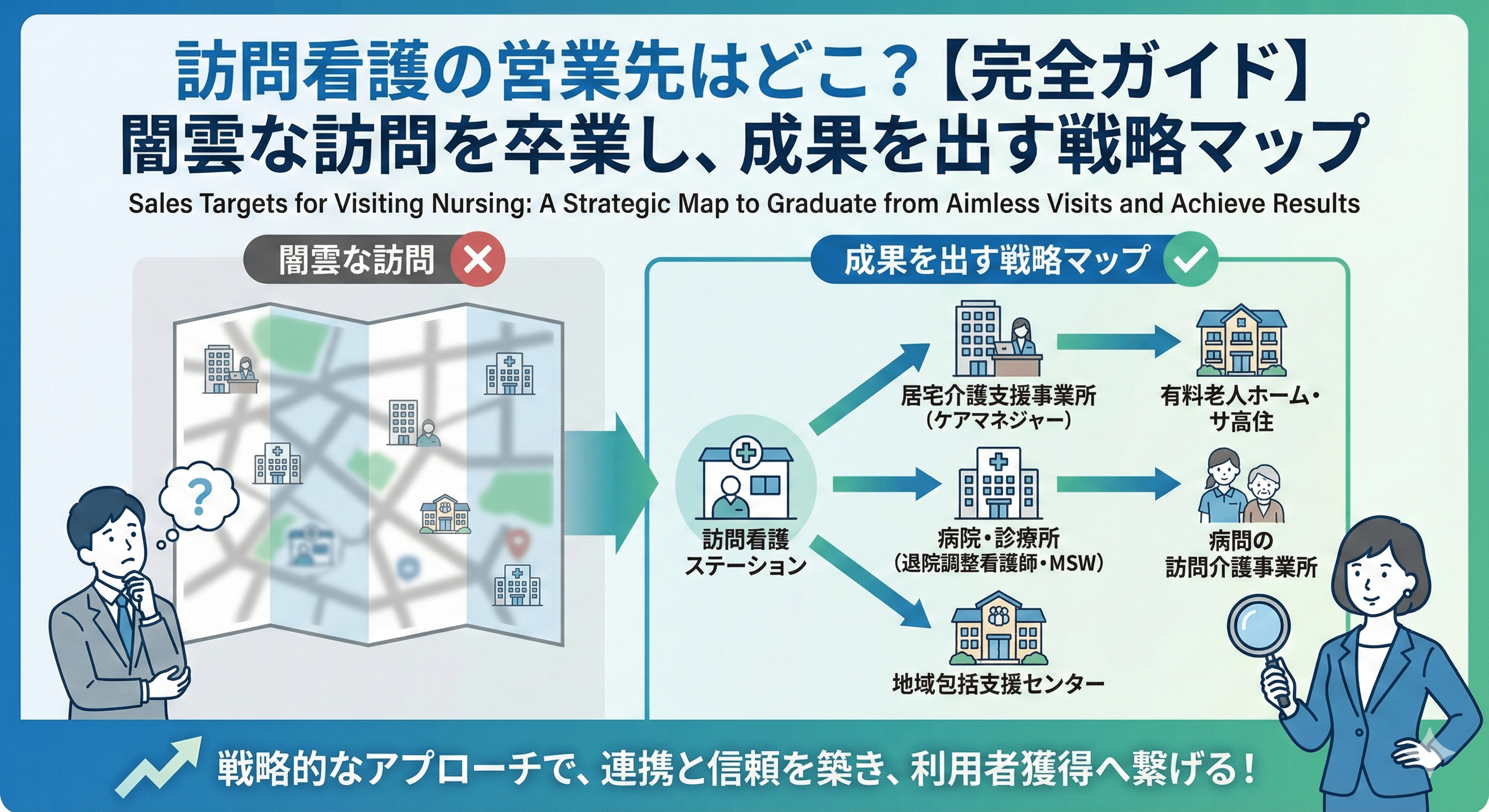

闇雲に訪問を繰り返しても、なかなか成果に繋がらず、時間と労力ばかりが過ぎていくことに、焦りや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、単なる営業先のリストアップに留まりません。

数多くのステーションの成功事例を分析し、自社の強みや地域特性に合わせて「どこに」「どのような順番で」「どうやって」アプローチすれば良いのかを具体的に解説します。

この記事を読めば、非効率な訪問から卒業し、地域から選ばれるための戦略的な営業マップを手に入れることができます。

まずは押さえるべき!訪問看護の主要営業先リスト

訪問看護の営業活動は、ステーションの存在を地域に知らせ、必要な方にサービスを届けるための重要な第一歩です。

まずは、どのような場所が主要な営業先となるのか、全体像を把握しましょう。

これらの機関は、在宅療養を必要とする方々と密接に関わっており、連携を深めることで安定した利用者様の紹介に繋がります。

次の章からは、それぞれの営業先に対する具体的なアプローチ方法を詳しく解説していきます。

①居宅介護支援事業所:利用者紹介の基盤となる最重要パートナー

居宅介護支援事業所に在籍するケアマネジャーは、利用者様のケアプランを作成する中心的な役割を担っています。

そのため、利用者様を紹介いただく上で、最も重要なパートナーと言えるでしょう。

大切なのは、単に空き状況を伝えるだけでなく、ケアマネジャーが抱える課題を解決できる存在として認識してもらうことです。

例えば、医療依存度の高いケースや、看取りの対応など、自ステーションの強みを具体的に伝えることで、「このケースなら、あのステーションに相談してみよう」と思ってもらえます。

定期的な情報交換会や合同研修会を開催し、顔の見える関係を築くことが、信頼獲得への近道です。

| アプローチ方法 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| 定期的な訪問・情報提供 | 信頼関係の構築・空き状況の共有 | 月に1回、パンフレットやニュースレターを持参して訪問する |

| 合同事例検討会 | 相互理解の深化・連携強化 | 近隣の事業所と共同で、困難事例について検討会を実施する |

| ケアマネジャー向け勉強会 | 専門性のPR・課題解決 | 医療保険制度や特定の疾患に関する勉強会を主催する |

②病院・クリニック:退院後の在宅療養を支える連携体制を構築

入院患者様が退院し、在宅療養へ移行する際には、訪問看護が不可欠なケースが数多くあります。

病院の「地域医療連携室」や「退院支援室」、そして地域のかかりつけ医であるクリニックは、安定的な利用者様確保に繋がる重要な営業先です。

特に退院時カンファレンスには積極的に参加し、患者様の情報をスムーズに引き継ぎ、切れ目のないケアを提供できる体制をアピールしましょう。

また、医療機関の医師や看護師向けに、在宅での療養生活の実際や訪問看護の役割についての勉強会を開催することも、連携強化に非常に効果的です。

| 連携先の部署・職種 | 主な役割 | アプローチのポイント |

|---|---|---|

| 地域医療連携室 | 地域の医療・介護機関との連携調整 | ステーションの受け入れ体制や特徴を明確に伝え、紹介しやすい環境を作る |

| 退院支援看護師/MSW | 退院患者の在宅移行支援 | 退院前カンファレンスに積極的に参加し、密な情報共有を図る |

| クリニックの医師・看護師 | 地域住民の日常的な診療 | 訪問診療との連携や、緊急時の対応体制を具体的に提案する |

③地域包括支援センター:地域の潜在ニーズを発掘する情報拠点

地域包括支援センターは、高齢者の介護、福祉、医療などに関する総合的な相談窓口です。

直接的な紹介だけでなく、地域におけるステーションの認知度を高め、潜在的なニーズを掘り起こす上で重要な拠点となります。

地域ケア会議への積極的な参加は、地域の課題やニーズを把握する絶好の機会です。

また、センターが主催する介護予防教室や健康相談会に協力することで、地域住民や他の専門職との繋がりが生まれます。

公的な機関と連携しているという事実は、ステーションの信頼性を高める効果もあります。

- 地域ケア会議に参加し、専門的な視点から意見を提供する

- 介護予防教室やイベントに看護師を派遣し、健康講話や相談会を実施する

- センター職員向けに訪問看護の役割に関する研修会を行う

④その他(相談支援事業所、市役所、就労支援事業所など)

ステーションの専門性によっては、さらに多様な機関との連携が考えられます。

特に精神科訪問看護や難病、小児などを専門とする場合は、以下の機関へのアプローチが効果的です。

| 営業先 | 役割と特徴 | アプローチのポイント |

|---|---|---|

| 相談支援事業所 | 障害福祉サービスの利用計画を作成 | 精神症状や医療的ケアに対応できる専門性を具体的に伝える |

| 市役所(障害福祉課など) | 福祉制度の窓口、生活保護の担当 | 制度利用者の支援実績や、連携可能な内容を情報提供する |

| 就労支援事業所 | 障害者の就労をサポート | 利用者様の健康管理や服薬指導で貢献できることを提案する |

【戦略が9割】成果を最大化する営業先の優先順位付け

主要な営業先を把握した上で、次に重要になるのが「どこから、どのようにアプローチするか」という戦略的な優先順位付けです。

ステーションの立ち上げ時期や規模、人員体制といった内部環境によって、最適な戦略は異なります。

限られたリソース(時間・人)をどこに集中させるべきか、冷静に判断することが成功のカギを握ります。

ここでは、事業所のフェーズに応じた優先順位の考え方を解説します。

自社の状況と照らし合わせながら、最適な営業戦略を組み立てていきましょう。

最優先:まずは基盤固め!「居宅介護支援事業所」との関係構築

特に新規開設したばかりのステーションにとって、最優先で取り組むべきは地域の居宅介護支援事業所との関係構築です。

なぜなら、ケアマネジャーからの紹介がなければ、事業の基盤を築くことは極めて難しいからです。

まずは地域の事業所をリストアップし、管理者や看護師が直接挨拶に伺いましょう。

パンフレットを渡すだけでなく、ステーションの理念やどのような看護を目指しているのか、想いを伝えることが大切です。

はじめは小さな相談からでも、一つひとつ丁寧に対応し、信頼を積み重ねていくことが重要です。

第二優先:安定した紹介へ「病院・診療所」との連携強化

地域のケアマネジャーとの関係性ができ、ある程度事業が軌道に乗ってきたら、次に病院や診療所との連携強化に力を入れましょう。

退院患者様の紹介は、安定的かつ継続的な利用者様確保に繋がります。

特に、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟を持つ病院は、在宅復帰支援に積極的であり、訪問看護のニーズが高い部署です。

これらの部署の退院支援担当者と定期的に情報交換できる関係を築くことを目指しましょう。

第三優先:認知度向上とブランディング「地域包括・公的機関」

長期的な視点でステーションの価値を高めていくためには、地域包括支援センターや市役所といった公的機関との連携が欠かせません。

これらの活動は、すぐには利用者様の紹介に結びつかないかもしれません。

しかし、地域のイベントに協力したり、専門職として情報提供を行ったりすることで、「地域に貢献する信頼できるステーション」というブランドイメージが醸成されます。

この信頼が、将来的に他の事業者や住民からの紹介に繋がっていくのです。

成功と失敗から学ぶ!実際の営業事例を徹底分析

戦略や理論だけでなく、実際の事例から学ぶことは非常に重要です。

ここでは、具体的な成功事例と失敗事例を分析し、自社の営業活動に活かせるヒントを探ります。

何が成果に繋がり、何が落とし穴になるのかを見ていきましょう。

【成功事例】多職種連携プログラムで紹介数が1.5倍になったD訪問看護ステーション

静岡県にあるD訪問看護ステーションは、地域の医療機関と連携し、糖尿病患者様向けの専門的な訪問看護プログラムを開発しました。

このプログラムでは、看護師だけでなく、理学療法士や栄養士もチームに加わり、包括的な支援を提供したことが特徴です。

プログラム参加者の血糖コントロールが目に見えて改善したことから、医療機関からの信頼を獲得。

結果として、プログラム経由での紹介件数が1.5倍に増加しました。

| 成功要因 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 地域のニーズ把握 | 地域の基幹病院と連携し、糖尿病の重症化予防という課題を共有した |

| 専門性の発揮 | 看護師、理学療法士、栄養士による多職種チームを結成した |

| 成果の可視化 | プログラムの効果を定期的に医療機関へフィードバックした |

【失敗事例】無計画なエリア拡大で経営が悪化したE訪問看護ステーションの教訓

北海道のE訪問看護ステーションは、事業拡大を目指して対応エリアを大幅に広げました。

しかし、移動時間が増加したことでスタッフの負担が急増し、一人ひとりの利用者様にかけられる時間が減少。

結果的にサービスの質が低下し、利用者様やケアマネジャーからのクレームが増える事態となりました。

最終的には利用者数が減少し、経営が悪化。

この事例は、計画性のない事業拡大が、いかにリスクを伴うかを示しています。

- 教訓1:リソースの把握

- スタッフの数や移動手段を考慮し、現実的な対応エリアを設定する。

- 教訓2:サービス品質の維持

- エリア拡大が、既存のサービス品質を低下させないか慎重に検討する。

- 教訓3:段階的な拡大

- 一気に拡大するのではなく、まずは隣接エリアから少しずつ広げるなど、段階的な計画を立てる。

信頼を勝ち取るための営業準備と必須ツール

戦略を立て、アプローチする優先順位を決めたら、次はいよいよ実践です。

しかし、準備なくして成功はありません。

「何を持っていき、どう話せばいいのか」を事前にしっかりと準備することで、営業の成果は大きく変わります。

「私たちの強みは〇〇です」相手に響くアピールポイントの作り方

営業先に対して、自ステーションの強みを的確に伝えることは非常に重要です。

しかし、単に「24時間対応しています」「リハビリスタッフがいます」と伝えるだけでは、相手の心には響きません。

大切なのは、「だから、あなた(営業先)のどんな課題を解決できるか」という視点です。

相手のメリットに変換して伝えることで、強みは初めて価値を持ちます。

| 悪い伝え方(機能の羅列) | 良い伝え方(相手のメリットを提示) |

|---|---|

| 「私たちは24時間対応です」 | 「夜間の急変が不安な独居の利用者様も、私たちが24時間サポートしますので安心してお任せください」 |

| 「精神科の経験がある看護師がいます」 | 「服薬管理が難しい方や、ご家族との関係に悩む方のケースも、専門の看護師が対応可能です」 |

| 「リハビリスタッフが在籍しています」 | 「退院直後で集中的なリハビリが必要な方も、ご自宅で切れ目なくリハビリを提供できます」 |

効果的な営業ツール(パンフレット・名刺・紹介資料)と訪問マナー

営業活動には、想いを形にするツールが不可欠です。

多忙なケアマネジャーや医師が、短時間でステーションの特徴を理解できるよう、工夫を凝らしたツールを準備しましょう。

また、信頼関係の基本となる訪問時のマナーも徹底することが大切です。

| ツール | 役割とポイント |

|---|---|

| パンフレット | ステーションの全体像を伝える。写真や図を多用し、視覚的に分かりやすくする。 |

| 名刺 | 顔と名前を覚えてもらう。専門分野や資格などを記載し、個性を出す。 |

| 紹介資料(1枚もの) | 強みや受け入れ体制を簡潔にまとめる。FAXでも送りやすいようA4サイズ1枚が基本。 |

訪問マナー チェックリスト

- 事前にアポイントを取る(飛び込み営業は避ける)

- 清潔感のある身だしなみを心掛ける

- 相手の時間をいただきすぎない(5〜10分が目安)

- 訪問後は、お礼のメールやハガキを送る

【専門領域別】精神科訪問看護ならではの営業先とアプローチ法

精神科に特化した訪問看護ステーションの場合、一般的なステーションとは異なる視点での営業戦略が求められます。

利用者様の生活を支えるネットワークが多岐にわたるため、より幅広い機関との連携が重要になります。

ここでは、精神科訪問看護ならではの主要な営業先と、専門性を活かしたアプローチ方法を解説します。

精神科病院・心療内科クリニックとの専門的連携

精神科医療機関は、退院後の患者様を紹介いただく上で最も重要な連携先です。

アプローチすべきは、医師だけでなく、地域連携室の精神保健福祉士(PSW)やソーシャルワーカーです。

彼らは患者様の生活全体の相談に乗っており、在宅での支援体制を整えるキーパーソンとなります。

営業時には、以下のような専門的な対応力を具体的にアピールすることが効果的です。

- 症状への対応力:幻覚や妄想といった陽性症状、意欲低下などの陰性症状への具体的な関わり方

- 服薬管理支援:内服薬の管理だけでなく、持効性注射剤(LAI)の投与実績など

- 行動制限最小化:自傷行為や暴力行為のリスクがある利用者様への対応ノウ’ハウ

保健所・精神保健福祉センターなど公的機関との関係構築

地域の精神保健福祉ネットワークにおいて、公的機関との連携は不可欠です。

これらの機関は、医療に繋がっていない方や、ひきこもり、社会的孤立といった複雑な課題を抱えるケースを把握しています。

ステーションとして積極的に関わる姿勢を示すことで、地域に不可欠な社会資源として認識されます。

| 連携すべき公的機関 | 主な担当者 | アプローチのポイント |

|---|---|---|

| 保健所・保健センター | 保健師 | 地域の精神保健に関する相談対応やアウトリーチ支援での連携を提案する |

| 精神保健福祉センター | 精神保健福祉士、相談員 | 困難事例に関する相談や、技術的支援(スーパービジョン)を依頼する |

| 市役所(障害福祉課) | ケースワーカー | 障害福祉サービスの利用調整や、生活保護受給者の支援で連携を図る |

経営を安定させる未来志向の営業戦略

日々の営業活動に追われるだけでなく、経営者・管理者としては、常に3年後、5年後を見据えた戦略を持つことが重要です。

訪問看護を取り巻く環境は、法改正や地域のニーズ変化など、常に変わり続けています。

ここでは、ステーションの経営を長期的に安定させるための、未来志向の営業戦略について解説します。

目標設定がカギ!追うべきKPI(重要業績評価指標)とは?

「今月も頑張って営業した」という感覚的な評価から脱却し、活動の成果を客観的に測るためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

数値を追いかけることで、営業活動の課題が明確になり、改善策を立てやすくなります。

| KPIの例 | なぜこの指標が重要か? | 目標設定の例 |

|---|---|---|

| 新規利用者獲得数 | 事業の成長性を測る基本的な指標 | 月間 5名 |

| 紹介元別利用者数 | どの営業先との関係が強いか、弱いかを可視化する | ケアマネジャー経由:60%、病院経由:30% など |

| 既存利用者継続率 | サービスの質と顧客満足度を測る指標 | 95% 以上 |

| 看護師一人当たり訪問件数 | 生産性と業務効率を測る指標 | 月間 100件 |

2025年介護報酬改定も視野に。地域包括ケアシステムで果たすべき役割

2025年には、団塊の世代が75歳以上となることで、医療・介護のニーズがさらに増大します。

これに対応するため、国は地域包括ケアシステムの深化を推進しており、訪問看護ステーションに求められる役割も大きくなっています。

今後の営業戦略においては、こうした法改正や業界の動向を常に念頭に置く必要があります。

- アウトカム評価への対応:単に「訪問した」だけでなく、「利用者の状態がどう改善したか」という成果をデータで示せる体制を整える。

- 多職種連携のハブ機能:医師やケアマネジャーだけでなく、薬剤師やリハビリ職、地域の様々なサービスと連携する中心的な役割を担う。

- 地域への情報発信:在宅医療や介護に関する啓発活動を行い、地域全体のケアの質向上に貢献する。

まとめ:戦略的な営業で地域から選ばれ続けるステーションへ

訪問看護の営業は、単なる「お願い」ではありません。

自ステーションの価値を正しく伝え、地域の医療・介護関係者と対等なパートナーシップを築くための戦略的な活動です。

この記事で解説したポイントを、改めて振り返ってみましょう。

- 主要な営業先を把握する:居宅、病院、地域包括など、それぞれの役割を理解する。

- 戦略的に優先順位をつける:事業所のフェーズに合わせて、限られたリソースを集中させる。

- 具体的な準備を怠らない:相手に響く強みを言語化し、効果的なツールを用意する。

- 未来を見据えた視点を持つ:KPIを設定し、法改正などの業界動向を常にキャッチアップする。

これらのステップを一つひとつ着実に実行することで、闇雲な訪問から脱却し、地域から選ばれ、信頼され続けるステーションへと成長できるはずです。

まずは、自ステーションの強みを整理し、次の訪問計画を立てることから始めてみてください。

【独自データ】新規開業を成功に導く「みつける訪看EX」徹底解説:集客と採用を両立させるプラットフォーム

訪問看護ステーションの事業成功には、立ち上げ初期の利用者獲得(集客)と、質の高い人材の確保(採用)が不可欠です。テクロ株式会社が提供する「みつける訪看EX」は、この二つの課題を解決し、貴施設の成長を強力にバックアップする国内最大級の訪問介護ステーション検索プラットフォームです。

1. 業界トップクラスの規模と広域なサービスエリア

「みつける訪看EX」は、現在6,000事業所以上を掲載する国内最大級の訪問介護ステーション検索プラットフォームです。サービスエリアは、東京23区、札幌市、仙台市、新潟市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、豊中市、吹田市、八尾市、東大阪市、枚方市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、久留米市、熊本市といった主要都市をカバーしており、未対応エリアでも掲載が可能です。これにより、立ち上げエリアに関わらず、広範なユーザー層に情報を届けることが可能です。

2. 高精度なターゲティングと効果的な集客機能

立ち上げ期において、最も重要なのは「必要な人に情報が届く」ことです。「みつける訪看EX」は、業界No.1相当の掲載数と高精度ターゲティングを提供します。

本プラットフォームは、ケアマネジャーや相談支援専門員といった利用者の紹介に不可欠な専門職や、看護師などの採用ターゲットに対し、必要なタイミングで情報をターゲティングして届けることができます。

また、集客においては、SEO(検索エンジン最適化)に強い点が大きな特徴です。これは、Google検索エンジンからの自然流入をメインの集客源としており、地域特化型コンテンツによる検索ランキングの向上を実現しているためです。実際に「東京都+訪問看護ステーション」「横浜市+訪問看護ステーション」「地域名+訪問看護ステーション」といったキーワードで上位表示を実現しています。

ユーザーインサイトの分析に基づくと、ケアマネジャーや相談支援専門員は地域検索を起点として情報収集を行う傾向があり、看護師は施設比較と雇用条件を重視していることがわかっています。みつける訪看EXは、探しやすいシンプルなデザインと情報掲載によりユーザビリティを向上させ、両方のターゲットに対して効果的な情報提供を可能にしています。このSEOによる自然流入は、持続的な集客を可能にするため、立ち上げ初期から安定した集客基盤を築く上で強力なサポートとなります。

3. 貴施設の成長を後押しする採用・情報発信サポート

新規事業者が安定的に成長するためには、集客だけでなく情報発信と採用活動も不可欠です。みつける訪看EXは、「貴社の情報発信・採用・成長を全力支援」します。

特に立ち上げ後の成長戦略に直結する今後の拡張機能として、以下の機能が予定されています。

- スタッフブログ機能: 各施設ページでスタッフが情報発信を行い、日々の活動や事例を通じて施設の雰囲気を伝えることができます。これは、特に施設の雰囲気を重視する傾向がある看護師などの採用活動に有効です。

- 採用・信頼性アップ機能: 看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)などの採用サポートや、施設の特徴や雰囲気をより伝える機能、転職希望会社と施設のマッチング向上機能などが計画されています。

- マーケティング支援機能: 集客力の向上、ケアマネジャーとの連携強化、地域内での知名度向上を支援する機能も拡張予定です。

これらの機能は、立ち上げ期に重要な集客や採用といった貴施設の成長をバックアップするために用意されています。ぜひみつける訪看exを利用して、訪問看護ステーション事業を成功に導かれてください。

サービスサイトを詳しく見る訪問看護事業の将来性はどのように見込まれていますか?

訪問看護の需要は高齢化社会の進展と在宅医療の普及により、今後も拡大する見込みです。2020年代から2040年にかけて高齢者や利用者数が増加すると予測されており、適切な経営を行えば安定した事業基盤を築くことが可能です。

訪問看護ステーションを起業するためにはどのくらいの資金が必要ですか?

訪問看護ステーションの立ち上げには、一般的に約500万円から1,500万円の資金が必要です。この金額には法人設立費、設備や備品の購入費、車両費や広告宣伝費、そして最低6ヶ月の運転資金が含まれます。

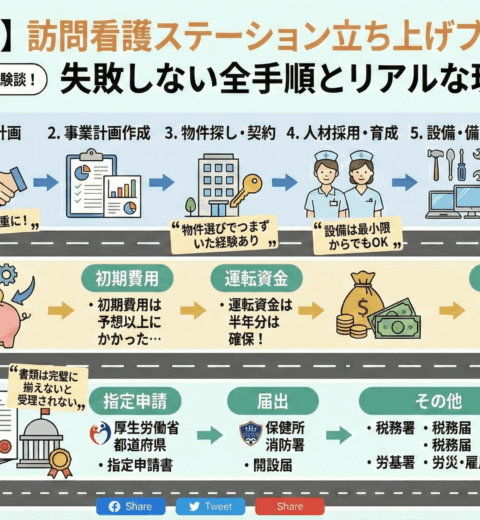

訪問看護ステーションを開業するための具体的なステップは何ですか?

開業の基本的な手順は、理念の明確化と事業計画書の作成、法人設立、設備や人員の整備、行政への指定申請、地域医療関係者との協力、認定取得、そして営業活動の継続です。

訪問看護の起業に成功した人が重視するポイントは何ですか?

成功者は事業計画書や資金計画をしっかりと作り、経営戦略や差別化を図ります。スタッフの採用と育成、行政手続きの正確さ、地域医療との連携も重要なポイントです。失敗事例から学び計画的に事業を進めることが成功の鍵です。

起業時に避けるべき失敗とその対策は何ですか?

資金不足やスタッフの離職、マーケティング不足による利用者の獲得失敗は典型的な失敗例です。これらを防ぐには、慎重な資金計画や労働法令の順守、良好なスタッフ関係、市場調査と差別化戦略の徹底が必要です。