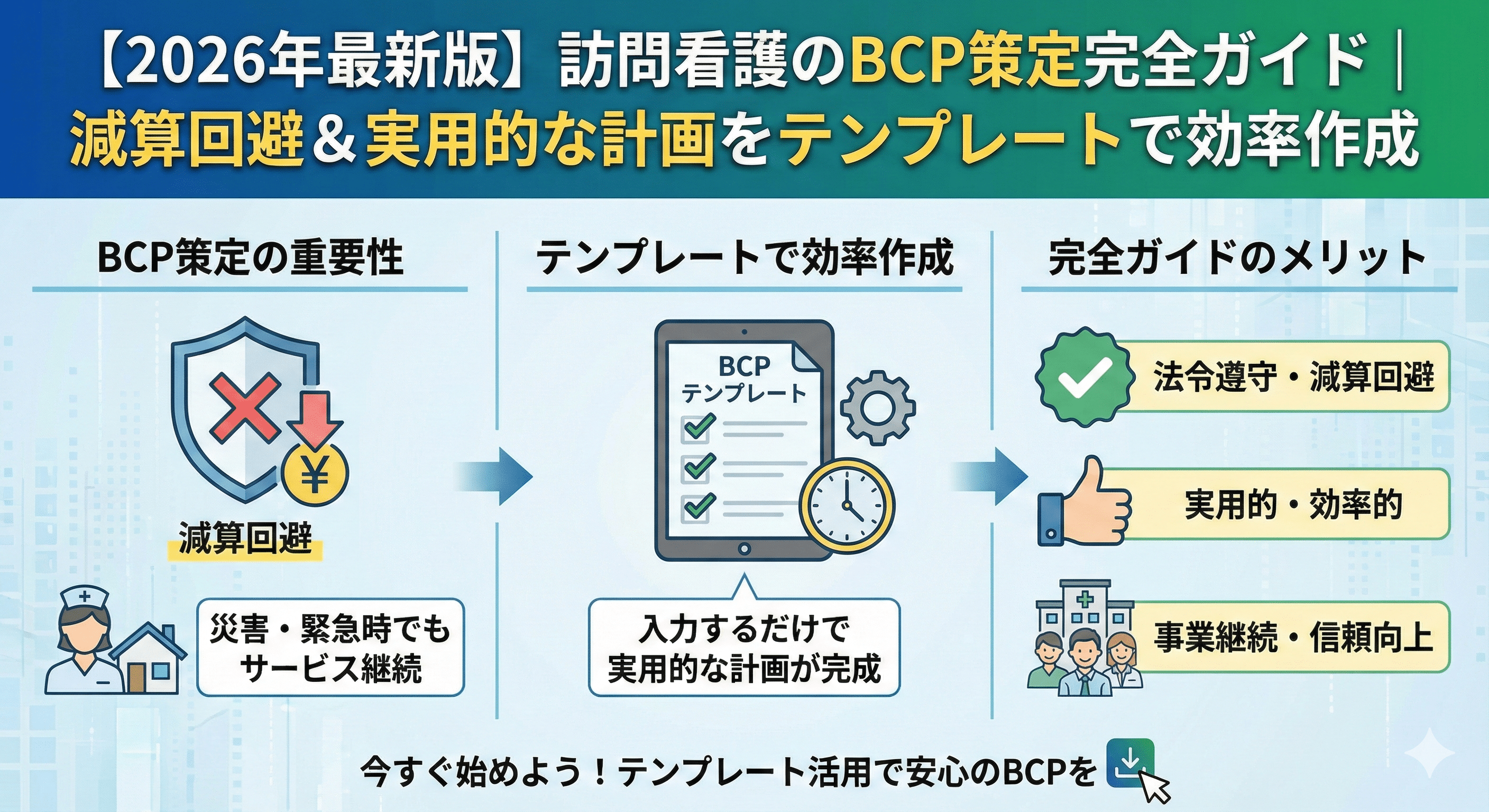

「2024年度から訪問看護のBCP策定が義務化されたと聞いたけど、何から手をつければいいのか…」

「日々の業務に追われて、正直BCP作成まで手が回らない」

「もし未策定だったら、報酬が減算されるって本当?」

訪問看護ステーションの管理者やBCP策定担当者の皆様は、このような焦りや不安を抱えているのではないでしょうか。

期限が迫る中、ただでさえ多忙な業務に加えて、複雑そうなBCPを策定するのは大きな負担に感じられますよね。

ご安心ください。

この記事では、厚生労働省のガイドラインに沿って、監査でも指摘されない実効性のあるBCPを、誰でも効率的に作成できる方法を徹底解説します。

すぐに使えるテンプレートや具体的な記入例も交えながら、多忙な皆様のBCP策定を強力にサポートします。

この記事を最後まで読めば、BCP未策定による介護報酬の減算を確実に回避できるだけでなく、災害や感染症の発生時に利用者と職員の安全を守り、地域から信頼される事業所になるための一歩を踏み出せます。

サービスサイトを詳しく見るなぜ今、訪問看護にBCP策定が急務なのか?義務化の背景と目的

近年、大規模な地震や豪雨といった自然災害が頻発し、さらに新型コロナウイルスのような新興感染症の脅威も身近なものとなりました。

このような予測困難な事態が発生した際に、地域医療の重要な担い手である訪問看護ステーションが機能停止に陥ることは、利用者の生命や健康に直結する大きなリスクとなります。

こうした背景から、緊急時においても必要なサービスを継続できる体制を確保することの重要性が高まりました。

BCPの策定は、単なる行政上の義務ではなく、利用者と職員の安全を守り、地域における事業所の社会的責任を果たすための不可欠な取り組みなのです。

2024年度から完全義務化!BCP未策定による介護報酬減算とは

2024年度の介護報酬改定により、すべての訪問看護ステーションに対してBCPの策定が義務付けられました。

これには経過措置期間が設けられていましたが、2025年3月31日をもって終了します。

つまり、2025年4月1日以降、BCPが未策定の事業所は基本報酬が減算されることになります。

これは経営に直接的な影響を及ぼすため、早急な対応が不可欠です。

| 減算項目 | 業務継続計画未策定減算 |

|---|---|

| 適用開始日 | 2025年4月1日 |

| 減算率 | 所定単位数の 1% 減算 |

| 対象 | すべての訪問看護ステーション |

| 要件 | – 感染症および災害に対応したBCPを策定していること – BCPについて全職員に周知していること – 必要な研修および訓練(シミュレーション)を年 1 回以上実施していること |

減算を回避するためには、期限までにBCPを策定し、研修・訓練を実施した上で、行政に届け出る必要があります。

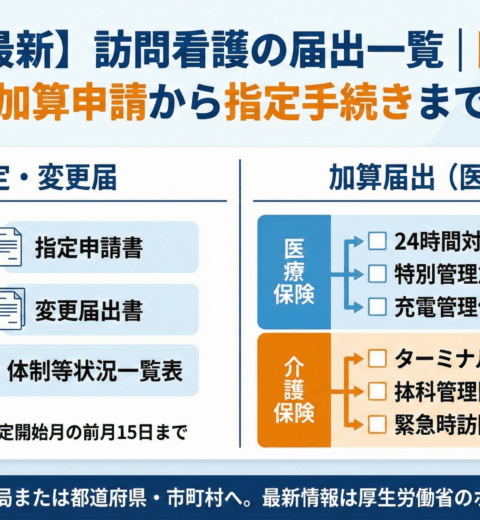

なお、訪問看護ステーションの加算一覧については以下の記事もご覧ください。

BCPは単なる義務ではない!災害対策マニュアルとの違いと本当の価値

「BCPと、昔からある災害対策マニュアルとは何が違うの?」という疑問を持つ方も多いかもしれません。

両者は似ているようで、その目的と視点が根本的に異なります。

災害対策マニュアルは、災害発生直後の「初動対応」に重点が置かれています。

一方でBCPは、事業を継続・早期復旧させるための「経営戦略」という、より広い視点を持っています。

| 比較項目 | BCP(事業継続計画) | 災害対策マニュアル |

|---|---|---|

| 目的 | 重要業務の継続と早期復旧 | 人命の安全確保、被害の軽減 |

| 視点 | 経営的視点(事業全体) | 現場的視点(目の前の対応) |

| 対象範囲 | 自然災害、感染症、サイバー攻撃などあらゆるリスク | 主に自然災害 |

| 時間軸 | 発災前(平時)から復旧後まで長期的 | 発災直後の短期的対応が中心 |

| 役割 | 経営判断の指針 | 現場職員の行動手順書 |

BCPを策定する本当の価値は、減算を回避することだけではありません。

緊急時にどの業務を優先し、限られた資源をどう配分するかを平時から決めておくことで、組織全体の危機管理能力が向上し、利用者と職員の命を守ることにつながるのです。

厚労省のひな形を基に解説!訪問看護BCP作成の5ステップ

「BCPの重要性はわかったけれど、具体的に何から始めればいいの?」

ご安心ください。

ここからは、厚生労働省のガイドラインに基づき、BCP策定のプロセスを5つの具体的なステップに分けて解説します。

この手順に沿って進めることで、誰でも迷うことなく実用的なBCPを作成できます。

- ステップ1:基本方針の決定と体制構築

- ステップ2:リスクの洗い出しと業務影響度分析(BIA)

- ステップ3:優先業務の決定と継続戦略の策定

- ステップ4:BCP文書化と具体的な対応計画の作成

- ステップ5:研修・訓練の計画と実施

【ステップ1】基本方針の決定と体制構築

BCP策定の第一歩は、「何のためにBCPを作るのか」「緊急時に何を最優先で守るのか」という基本方針を定めることです。

この方針が、今後のすべての判断の拠り所となります。

例えば、以下のような基本方針を明確に文書化しましょう。

- 利用者および職員の生命・身体の安全を最優先とする。

- 重症度の高い利用者への訪問看護サービスを最優先で継続する。

- 地域社会の医療インフラとしての責任を果たす。

次に、BCP策定を推進するためのチームを立ち上げます。

多角的な視点を取り入れるため、以下のようなメンバー構成が理想的です。

- 管理者・経営者:最終的な意思決定を行う

- 看護師長・リーダー:現場の状況を把握し、実現可能な計画を立案する

- 事務職員:物品管理や連絡体制の構築を担う

- リハビリスタッフなど他職種:それぞれの専門的視点を提供する

【ステップ2】リスクの洗い出しと業務影響度分析(BIA)

次に、自分たちの事業所にどのようなリスクが存在するのかを具体的に洗い出します。

ハザードマップなどを活用し、客観的なデータに基づいてリスクを特定することが重要です。

- 自然災害:地震(建物の倒壊、インフラ停止)、水害(洪水、浸水)、土砂災害など

- 感染症:新型コロナウイルス、インフルエンザなどのまん延

- ライフライン:停電、断水、ガス停止、通信障害

- サプライチェーン:衛生材料や医薬品の供給停止

- その他:システム障害、交通事故など

リスクを洗い出したら、それぞれの事象が事業に与える影響を分析します(業務影響度分析:BIA)。

これにより、どのリスクに優先的に対策すべきかが見えてきます。

| リスク | 影響度(大・中・小) | 発生頻度(高・中・低) | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 震度 6 強の地震 | 大 | 低 | 高 |

| 台風による半日の停電 | 中 | 中 | 中 |

| 職員のインフルエンザ罹患 | 中 | 高 | 高 |

| 医療品供給業者のシステム障害 | 小 | 低 | 低 |

【ステップ3】優先業務の決定と継続戦略の策定

緊急時には、人、物、金といった資源が限られます。

そのため、平時のようにすべての業務を行うことはできません。

どの業務を優先して継続するのか、明確な基準を設けておく必要があります。

優先順位を判断する基準の例は以下の通りです。

- 利用者の生命維持に直結する医療処置(例:人工呼吸器管理、点滴、インスリン注射)

- 利用者のADL(日常生活動作)維持に不可欠なケア

- 緊急連絡や安否確認

- 職員の安全確保

優先業務が決まったら、それを継続するための具体的な戦略を立てます。

例えば、職員が不足した場合の応援体制や、物資が不足した場合の代替調達先などをあらかじめ決めておきましょう。

【ステップ4】BCP文書化と具体的な対応計画の作成

これまで検討してきた内容を、誰が見ても分かるように計画書として文書にまとめます。

この計画書が、緊急時の行動の羅針盤となります。

文書化する際は、文章だけでなく、後述するフローチャートやアクションカードなども活用し、視覚的に理解しやすい形にすることが重要です。

BCPに盛り込むべき主な項目は以下の通りです。

- 基本方針、目的

- 推進体制、緊急時の指揮命令系統

- 緊急連絡網、安否確認方法

- 優先業務と目標復旧時間

- 業務継続に必要な資源(人員、物品、資金)の確保・配分計画

- 代替拠点やテレワークの検討

- 行政や他機関との連携体制

すぐ使える!訪問看護BCPひな形(テンプレート)の活用法

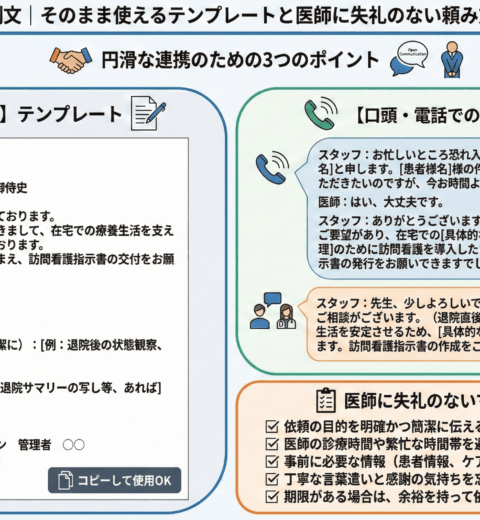

「一から文書を作るのは大変…」という方のために、厚生労働省は訪問看護ステーション向けのBCP作成ガイドラインとひな形を公開しています。

これを活用することで、策定の負担を大幅に軽減できます。

▼厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

(公式サイトへのリンクを想定)

ひな形はあくまで土台です。

以下の表を参考に、自事業所の実情に合わせて内容を追記・修正し、オリジナルのBCPを完成させましょう。

| ひな形に追記・修正すべき項目例 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 事業所の基本情報 | 所在地、建物の構造、周辺のハザード情報 |

| 職員の連絡先リスト | 緊急連絡網(複数手段を確保) |

| 利用者リストと優先順位 | 医療依存度や緊急連絡先を明記 |

| 備蓄品リスト | 衛生材料、非常食、医薬品などの品目と数量、保管場所 |

| 連携機関リスト | 近隣の医療機関、薬局、ケアマネジャー、行政の連絡先 |

| 具体的な対応手順 | 災害・感染症別の具体的な行動計画 |

緊急時の動きが一目でわかる!フローチャートの作り方

緊急時には、パニックで詳細なマニュアルを読む余裕がないことも想定されます。

そのような時でも、誰が何をすべきかが一目でわかるフローチャートは非常に有効です。

以下のような流れを、時系列に沿って図式化してみましょう。

- 災害発生/BCP発動

- 職員の安否確認

- 対策本部の設置

- 情報収集(被害状況、インフラ状況)

- 利用者の安否確認

- 出勤可能な職員の確保

- 優先業務の開始

- 関係機関への報告・連携

PowerPointや無料の作図ツールなどを活用すれば、簡単に作成できます。

職員一人ひとりが持つべき「アクションカード」の作成例

フローチャートが全体の流れを示すものであるのに対し、アクションカードは個々の職員が「今、何をすべきか」を具体的に示した携帯用の指示書です。

名刺サイズやラミネート加工されたカードにして、常に携帯できるようにしておくと効果的です。

| 職種 | 管理者 | 訪問看護師 | 事務職員 |

|---|---|---|---|

| 最優先行動 | 1. 自身の安全確保 2. 対策本部の設置 3. 職員の安否確認指示 | 1. 自身の安全確保 2. 安否報告 3. 担当利用者の情報確認 | 1. 自身の安全確保 2. 安否報告 3. 連絡網の準備 |

| 次の行動 | 4. 行政・関係機関への第一報 5. 利用者の安否確認状況の集約 | 4. 管理者からの指示を待つ 5. 訪問準備(可能な範囲で) | 4. 備蓄品の確認 5. 情報収集の補助 |

【ステップ5】研修・訓練の計画と実施

BCPは、策定して書棚に保管しておくだけでは何の意味もありません。

すべての職員が内容を理解し、いざという時に行動できるよう、定期的な研修と訓練が義務付けられています。

具体的な研修・訓練の内容については、次の章で詳しく解説します。

まずは、年間の計画に「BCP研修・訓練(年1回以上)」を明確に位置づけることが重要です。

BCPを「絵に描いた餅」にしないための運用と見直しのポイント

多くの事業所が陥りがちなのが、一度BCPを作成したことで満足してしまい、内容が形骸化してしまうことです。

BCPの実効性を保ち、本当に役立つものにするためには、継続的な運用と見直し、つまりBCM(事業継続マネジメント)の視点が不可欠です。

BCMとは、BCPを策定し、運用・見直し・改善していく一連のサイクル全体を管理する取り組みのことです。

年1回は必須!BCP研修・訓練の具体的な進め方(シナリオ例付き)

法令でも定められている年1回以上の研修・訓練は、BCPを組織に浸透させるための最も重要な活動です。

全職員が参加し、机上訓練(シミュレーション)を行うことで、計画の課題や改善点が見えてきます。

▼訓練の進め方

- シナリオの設定:具体的でリアリティのあるシナリオを設定します。(例:下記参照)

- 役割の付与:参加者それぞれにBCP上の役割(対策本部長、情報収集担当など)を割り振ります。

- 状況の付与:司会者が時系列に沿って「地震発生」「A利用者の家族と連絡が取れない」などの状況を付与します。

- 対応の検討・発表:参加者は自分の役割に基づき、BCPを見ながらどのように対応するかを検討し、発表します。

- 振り返り:訓練終了後、BCP通りに動けたか、計画に不備はなかったかなどを全員で振り返り、課題を洗い出します。

▼シナリオ例

- 自然災害編:「平日の午前10時、勤務エリアで震度6強の地震が発生。広範囲で停電し、固定電話・携帯電話が繋がりにくい状況。」

- 感染症編:「職員2名が新型コロナウイルスに感染、5名が濃厚接触者となり出勤停止。管内の小学校で学級閉鎖が相次ぎ、子育て中の職員も出勤が困難に。」

定期的な見直しと改善が実効性を高める鍵

訓練で明らかになった課題や、事業所の状況変化に応じて、BCPは定期的に見直す必要があります。

少なくとも年に1回は見直しを行い、常に最新の状態を保ちましょう。

▼BCP見直しの主なきっかけ

- 職員の入職・退職に伴う緊急連絡網の更新

- 利用者の新規契約・契約終了

- 事業所の移転やレイアウト変更

- 新たな医療機器やシステムの導入

- 地域のハザードマップの更新

- 連携先の医療機関や事業所の変更

自然災害?感染症?ケース別で見るBCP発動時の対応

策定したBCPは、発生するリスクの種類によって発動基準や初動対応が異なります。

ここでは、特に発生頻度が高い「自然災害」と「感染症」の2つのケースに分けて、対応のポイントを解説します。

地震・水害など自然災害発生時の初動対応

自然災害発生時は、情報が錯綜し混乱が生じやすい状況です。

迅速かつ冷静な初動対応が、被害を最小限に抑える鍵となります。

| 対応フェーズ | 主な行動内容 |

|---|---|

| 発災直後(〜1時間) | 1. 自身の安全確保 2. 職員の安否確認(安否確認システムやSNSなどを活用) 3. 対策本部の設置(代替拠点も想定) |

| 初期対応(〜24時間) | 4. 情報収集(テレビ、ラジオ、行政のウェブサイトなど) 5. 事業所の被害状況確認 6. 利用者の安否確認(電話、緊急連絡先、協力機関) 7. 関係機関への報告 |

| 業務再開準備 | 8. 出勤可能な職員の把握と参集 9. インフラ(電気、水道、ガス、通信)の状況確認 10. 優先業務の再開準備 |

特に、通信手段が途絶した際の連絡方法(災害用伝言ダイヤル、衛星電話、無線機など)や、事業所が使用不能になった場合の代替拠点をあらかじめ決めておくことが重要です。

新型コロナ・インフルエンザなど感染症まん延時の対応

感染症まん延時は、長期間にわたって職員の不足が続く可能性があるため、通常時とは異なる業務体制の構築が求められます。

▼感染症BCPのポイント

- 情報収集:保健所や行政からの最新情報を常に収集する体制を整える。

- 感染防止対策の徹底:標準予防策(スタンダード・プリコーション)の再徹底、個人防護具(PPE)の適切な使用と十分な備蓄。

- 職員の健康管理:毎日の検温、体調不良時の報告ルールを徹底する。職員や家族が感染した場合の就業規則を整備する。

- 業務の縮小・継続:職員の出勤状況に応じて、どのレベルまで業務を縮小するか(例:新規利用者の受け入れ停止、緊急度の低い訪問の延期)の基準を明確にする。

- 利用者・家族への説明:サービス内容の変更や感染対策について、丁寧に説明し理解を得る。

- ICTの活用:電話やオンラインでの状況確認(テレナーシング)を積極的に活用する。

地域との連携で事業継続力を強化する(連携型・地域BCP)

一つの事業所だけで対応できることには限界があります。

特に、スタッフや備蓄品などの資源が限られている小規模なステーションにとって、地域の他の事業所や医療機関との「連携」は、事業継続力を高めるための非常に有効な戦略です。

なぜ地域連携が重要なのか?小規模ステーションのBCP戦略

小規模ステーションが単独でBCPを運用しようとすると、様々な壁に直面します。

しかし、これらは地域連携によって克服できる可能性があります。

| 小規模ステーションが抱える課題 | 地域連携による解決策 |

|---|---|

| 職員不足:数人が欠勤すると業務が回らない | ・近隣ステーションとの人員の相互派遣協定 ・地域の看護師会などからの応援要請 |

| 備蓄品の限界:保管スペースが限られる | ・複数の事業所で共同備蓄を行う ・緊急時に物資を融通しあう協定を結ぶ |

| 情報の孤立:地域の被害状況が把握しにくい | ・地域のケアマネジャーや医療機関と情報共有ネットワークを構築 ・定例会などで顔の見える関係を作る |

| 専門性の偏り:特定のケアに対応できる職員が限られる | ・専門性の異なるステーション同士で、緊急時の利用者紹介や同行訪問を検討 |

平時から地域の他事業所と協力関係を築いておくことが、いざという時の助け合いにつながります。

連携先の探し方とは?「みつける訪看ex」の活用も

「連携が重要だとは分かっても、どうやって連携先を探せばいいの?」

そのような場合は、まず地域の医師会や訪問看護連絡協議会、ケアマネジャーの連絡会などに積極的に参加し、顔の見える関係を築くことが第一歩です。

さらに、弊社の運営する訪問看護ステーション検索プラットフォーム「みつける訪看ex」も、連携先探しに有効活用できます。

- 事業所検索:「みつける訪看ex」で自事業所の近隣エリアにあるステーションを検索します。

- 特徴で絞り込み:「小児対応」「24時間対応」など、自事業所にはない強みを持つステーションや、逆に同じような機能を持つステーションをリストアップします。

- 情報収集:各ステーションの詳細ページで、規模やスタッフ構成、サービス内容を確認します。

- アプローチ:平時に連絡を取り、情報交換会や合同勉強会の開催を提案するなど、協力関係構築のきっかけを作ります。

このように、オンラインプラットフォームを活用することで、効率的に連携候補先を見つけ、平時からのネットワーク構築を進めることができます。

訪問看護BCP策定に関するQ&A

最後に、BCP策定に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. BCP策定にどれくらいの時間がかかりますか?

A1. 事業所の規模や策定チームが確保できる時間によって大きく異なりますが、本記事で紹介したようなテンプレートを活用すれば、計画書の骨子部分は 1 ヶ月から 3 ヶ月程度で作成することが可能です。

ただし、BCPは一度作って終わりではありません。最も重要なのは、その後の研修・訓練を通じて内容をブラッシュアップし、継続的に見直していくことです。

Q2. 策定費用はどれくらい?補助金は使えますか?

A2. BCPは、基本的には事業所内で策定するものであり、必ずしも外部に費用を支払う必要はありません。

もちろん、専門のコンサルタントに策定支援を依頼する方法もありますが、その場合は費用が発生します。

自治体によっては、BCP策定にかかる費用(コンサルティング費用や備蓄品購入費など)に対する補助金・助成金制度を設けている場合があります。お住まいの都道府県や市区町村のウェブサイトで確認してみることをお勧めします。

Q3. 行政の監査では、BCPのどこを見られますか?

A3. 行政による実地指導(監査)では、主に以下の3点が確認されます。

| 監査の主要確認ポイント |

|---|

| 1. BCP文書の有無:感染症・災害の両方に対応した計画書が整備されているか。 |

| 2. 周知の状況:策定したBCPの内容が、全職員に周知徹底されているか。(会議の議事録などで確認) |

| 3. 研修・訓練の実施記録:法令で定められた年 1 回以上の研修または訓練が実施され、その記録が適切に保管されているか。 |

計画書の内容そのものよりも、「策定されていること」と「形骸化せず、きちんと運用されていること(研修・訓練の実施)」が重視される傾向にあります。

まとめ:減算回避は第一歩。実効性のあるBCPで信頼される事業所へ

本記事では、2024年度から義務化された訪問看護ステーションのBCPについて、減算の詳細から具体的な作成手順、運用のポイントまでを網羅的に解説しました。

BCP策定は、目前に迫った介護報酬の減算を回避するために不可欠な対応です。

しかし、その本質的な価値は、単なる義務の遵守にとどまりません。

実効性のあるBCPを策定し、組織全体で運用していくことは、

- 利用者と職員の生命・安全を守るための**「最強の備え」**となり、

- 緊急時にも地域医療を支え続けることで、**「社会的な信頼」**を高め、

- 結果として、事業所の**「持続可能な経営」**につながります。

この記事でご紹介したステップやテンプレートを活用し、まずは第一歩を踏み出してください。

その一歩が、あなたの大切な事業所と、それを必要とする利用者、そして共に働く仲間を守る力になるはずです。

2024年度からのBCP策定義務化に伴う報酬減算とは何ですか?

2024年度の介護報酬改定により、BCP未策定の訪問看護ステーションは、2025年4月以降、基本報酬が1%減算される措置が実施されます。

なぜ訪問看護ステーションにBCP策定が義務化されたのですか?

訪問看護ステーションが災害や感染症などの緊急事態において機能を維持し、利用者と職員の安全を守るために、BCP策定の義務化が進められました。

BCPと災害対策マニュアルの違いは何ですか?

BCPは事業継続と早期復旧を目的とし、経営的視点から自然災害や感染症など幅広いリスクに対応する計画です。一方、災害対策マニュアルは発災直後の初動対応に重点を置いた現場視点のマニュアルです。

訪問看護ステーションのBCP策定はどのような手順で進めればよいのでしょうか?

厚生労働省のガイドラインに基づき、基本方針の決定、リスクの洗い出しと影響分析、優先業務の決定と戦略策定、計画の文書化と訓練の実施の5ステップで進めることが推奨されます。

BCP策定後も継続的な見直しが必要な理由は何ですか?

BCPは状況やリスクの変化に対応し、実効性を保つために、定期的な見直しと改善が不可欠です。最低でも年1回の訓練や見直しを行うことで、最新の状態を維持できます。