「自分の理想とするケアを、自分の手で届けたい」

「地域医療にもっと深く貢献したい」

臨床現場で豊富な経験を積んだあなただからこそ抱く、その熱い想いは非常に尊いものです。

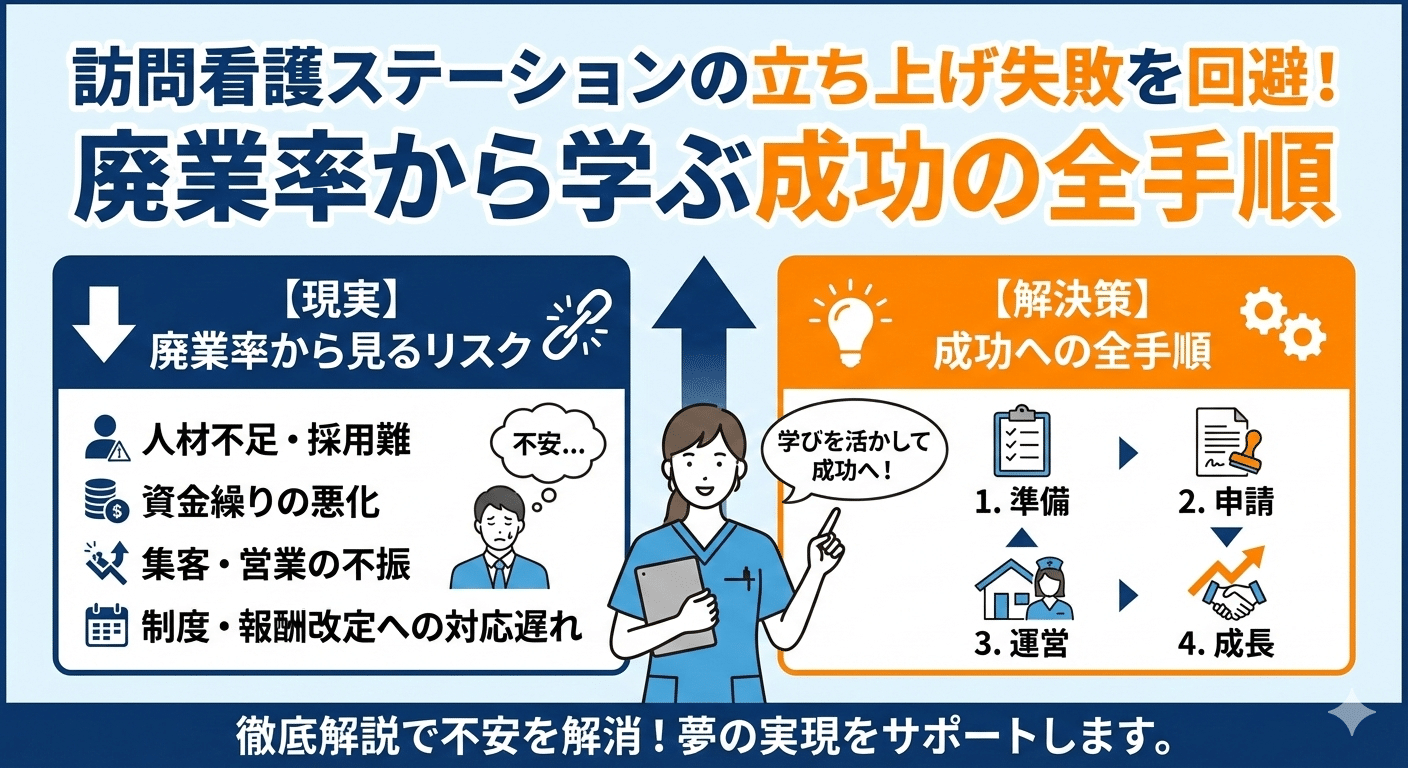

しかし、いざ独立して訪問看護ステーションを立ち上げるとなると、「経営の経験がない自分にできるだろうか」「もし失敗したら…」という大きな不安が押し寄せてくるのも事実でしょう。

この記事では、そんなあなたの不安を解消し、確かな一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

先輩たちが実際に直面した失敗事例を具体的に学び、その原因と対策を徹底的に解明します。

この記事を読めば、漠然とした不安が「何をすべきか」という明確な行動計画に変わり、成功への道筋を具体的に描けるようになるはずです。

訪問看護ステーション立ち上げの現実|廃業率は本当に高いのか?

訪問看護ステーションの立ち上げを検討する際、多くの方が「廃業率が高い」という話を耳にし、不安を感じるかもしれません。

確かに、事業を継続していくことは決して簡単ではありません。

しかし、不安に駆られる前に、まずは客観的なデータに基づいて現状を正しく理解することが重要です。

ここでは、訪問看護ステーションの廃業に関するデータと、その背景にある需要の動向について解説します。

冷静に現実を把握することが、失敗を避けるための第一歩となります。

データで見る廃業率と事業所数の推移

まず、訪問看護ステーションの事業所数がどのように推移しているかを見てみましょう。

厚生労働省のデータによると、事業所数は年々増加傾向にあります。

これは、社会的なニーズの高まりを反映した結果と言えます。

一方で、休止・廃止する事業所の数も決して少なくありません。

以下の表は、近年の事業所数の推移と休廃止の状況をまとめたものです。

| 年度 | 事業所数 | 休止・廃止事業所数 | 休廃止率 (概算) |

|---|---|---|---|

| 2020年度 | 12,953箇所 | 682箇所 | 約5.3% |

| 2021年度 | 13,828箇所 | 741箇所 | 約5.4% |

| 2022年度 | 14,668箇所 | 813箇所 | 約5.5% |

| 2023年度 | 15,531箇所 | (非公開) | – |

このデータから、毎年一定数の事業所が市場から撤退している厳しい現実がうかがえます。

しかし、全体の事業所数が増加していることも見逃せません。

なぜ廃業する?それでも訪問看護の需要が伸び続ける理由

毎年一定数の事業所が廃業に至る背景には、いくつかの共通した理由が存在します。

その一方で、社会全体の需要は確実に増加し続けています。

このギャップを理解することが、事業成功の鍵を握ります。

| 廃業に至る主な理由 | 需要が伸び続ける背景 |

|---|---|

| 経営ノウハウの不足(特に資金繰り) | 超高齢社会の進展による在宅医療ニーズの増大 |

| 深刻な人材不足(採用難・高い離職率) | 国が推進する「地域包括ケアシステム」の中核的役割 |

| 地域内での競争激化 | 医療技術の進歩による、在宅で可能な医療ケアの拡大 |

| 医療機関やケアマネジャーとの連携不足 | 「住み慣れた家で最期まで」という国民の意識変化 |

つまり、訪問看護事業は大きな可能性を秘めているものの、臨床スキルだけでは乗り越えられない「経営の壁」が存在するのです。

この壁をいかにして乗り越えるかが、成功と失敗の分かれ道となります。

【先輩の失敗談】訪問看護ステーション立ち上げで陥りがちな5つの罠

「自分だけは大丈夫」と思っていても、多くの先輩たちが同じような過ちを繰り返しています。

ここでは、訪問看護ステーションの立ち上げで特に陥りやすい5つの具体的な失敗パターンを「罠」として紹介します。

これらのリアルな失敗談から学ぶことで、あなたは同じ轍を踏むことを避けられるはずです。

自分自身の計画と照らし合わせながら、一つずつ確認していきましょう。

罠1:資金計画の甘さ – 「運転資金が足りない…」

最も多くのステーションが陥るのが、資金繰りの失敗です。

特に、開業資金(初期投資)は準備していても、事業が軌道に乗るまでの「運転資金」の見積もりが甘く、資金ショートしてしまうケースが後を絶ちません。

介護保険の報酬はサービス提供から入金まで約2ヶ月のタイムラグがあります。

その間の人件費や家賃、その他経費を賄うだけの十分な運転資金がなければ、たとえ利用者が順調に増えていても黒字倒産しかねません。

| 見落としがちな運転資金の内訳 | 費用の目安(月額・3名体制の場合) |

|---|---|

| 人件費(給与・社会保険料) | 100万円~150万円 |

| 事務所賃料・共益費 | 10万円~30万円 |

| 車両関連費(リース代・ガソリン代・駐車場代) | 5万円~15万円 |

| 通信費・水道光熱費 | 3万円~5万円 |

| 広告宣伝費・営業雑費 | 5万円~10万円 |

| 消耗品費・その他雑費 | 5万円~10万円 |

最低でも6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが、安心して事業を立ち上げるための生命線となります。

罠2:市場調査の不足 – 「利用者が集まらない…」

「質の高い看護を提供すれば、自然と利用者は集まるはずだ」

これは、臨床経験が豊富な専門職だからこそ陥りやすい危険な思い込みです。

開業する地域の人口動態や高齢化率、競合ステーションの数やその特徴を全く調べずに開業してしまうと、提供するサービスと地域のニーズが噛み合わないという事態が発生します。

例えば、がん末期のターミナルケアに特化したステーションを立ち上げても、その地域にニーズがなければ利用者は集まりません。

| 市場調査で最低限確認すべき項目 |

|---|

| 地域の人口動態:総人口、高齢化率、世帯構成 |

| 介護ニーズ:要介護認定者数、認定レベル別の割合 |

| 競合分析:近隣の訪問看護ステーションの数、規模、サービス内容、強み |

| 連携先の把握:地域の主要な病院、クリニック、居宅介護支援事業所のリストアップ |

| 地域の特性:交通網、地理的条件、住民の所得水準など |

事前の徹底したリサーチが、事業の成否を大きく左右します。

罠3:人材確保の失敗 – 「スタッフが辞めていく…」

訪問看護ステーションは、看護師などの専門職がいなければ成り立たない「労働集約型」の事業です。

人員基準(常勤換算で2.5名以上の看護職員等)を満たせなければ、そもそも開業すらできません。

多くの失敗例では、開業準備に追われてスタッフの採用活動の開始が遅れ、オープン時に必要な人員を確保できないという問題が起こります。

また、たとえ採用できても、経営者がマネジメント未経験のために適切な労務管理ができず、すぐに離職されてしまうケースも少なくありません。

| 人材確保で失敗しないためのポイント |

|---|

| 早期の採用活動開始:開業予定日の少なくとも6ヶ月前には募集を開始する。 |

| 魅力的な労働条件の提示:給与だけでなく、休暇制度や福利厚生、研修制度を充実させる。 |

| 明確な理念の共有:ステーションが目指すケアの方向性や価値観を伝え、共感する人材を集める。 |

| 適切な労務管理:労働時間や休暇を適切に管理し、働きやすい環境を整備する。 |

理念に共感してくれる仲間集めは、立ち上げプロセスの中でも最も重要かつ困難なタスクの一つです。

訪問看護ステーションの立ち上げメンバーについては以下の記事も併せてご覧ください。

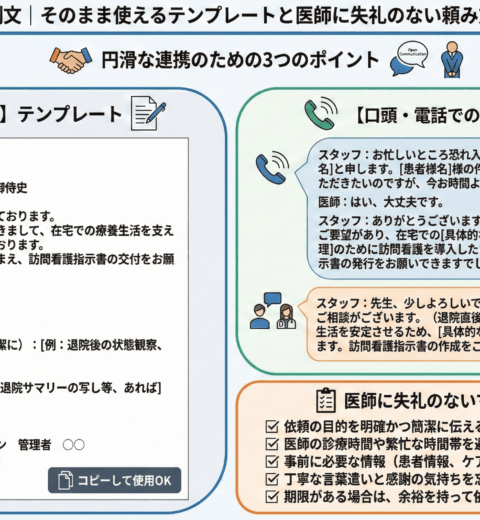

罠4:地域連携の軽視 – 「紹介がもらえない…」

訪問看護の利用者の多くは、病院の退院支援室や地域のケアマネジャーからの紹介によって決まります。

つまり、これらの連携先との信頼関係を築く「営業活動」が極めて重要になるのです。

しかし、経営未経験の立ち上げ者は、事務所の契約や備品購入などの物理的な準備に追われ、最も重要な地域連携の構築を後回しにしがちです。

いざ開業しても、地域のキーパーソンにステーションの存在すら知られておらず、全く紹介が来ないという悲惨な状況に陥ります。

| 開業前に挨拶回りすべき主要な連携先 |

|---|

| 地域の居宅介護支援事業所(ケアマネジャー) |

| 地域の主要な病院(特に地域医療連携室・退院支援部署) |

| 近隣のクリニック・診療所 |

| 地域包括支援センター |

開業準備の早い段階から積極的に顔を出し、自ステーションの強みや特色を伝え、信頼関係を築く地道な活動が不可欠です。

罠5:法令・基準の無知 – 「行政指導が入った…」

訪問看護ステーションは、介護保険法や健康保険法など、様々な法律や制度のもとで運営されます。

人員基準、設備基準、運営基準など、遵守すべき項目は多岐にわたります。

臨床のプロであっても、これらの複雑な制度や法律を正確に理解しているとは限りません。

知識不足から知らず知らずのうちに基準違反を犯し、行政の実地指導で指摘を受け、最悪の場合、指定取り消しなどの重い処分に至るケースもあります。

| 特に注意すべき運営基準のポイント |

|---|

| 人員基準:常勤換算方法や管理者の要件を正しく理解しているか。 |

| 記録の整備:訪問看護計画書や報告書など、必要な書類が適切に作成・保管されているか。 |

| 運営規程の整備:事業の目的、営業時間、利用料などを定めた規程を作成し、周知しているか。 |

| 秘密保持:利用者やその家族の個人情報が適切に管理されているか。 |

「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。

必要であれば、行政書士などの専門家の助けを借りることも検討すべきです。

失敗を成功に変える!立ち上げ成功のための具体的なアクションプラン

これまでに見てきた5つの「罠」は、裏を返せば、事前に知って対策を講じることで回避できるリスクでもあります。

漠然とした不安を具体的な行動に変えるため、ここからは失敗を成功に転換するためのアクションプランを3つのステップで解説します。

このステップに沿って準備を進めることで、あなたの立ち上げは成功へと大きく近づくでしょう。

STEP1:事業計画と資金調達 – 融資・助成金をフル活用する

成功の土台となるのが、緻密な事業計画と安定した資金繰りです。

「罠1:資金計画の甘さ」と「罠2:市場調査の不足」を回避するために、以下の行動を取りましょう。

- 事業計画書の作成: あなたの想いを具体的な数値と戦略に落とし込みます。

- 資金調達の実行: 自己資金に加えて、公的な融資や助成金を積極的に活用します。

| 事業計画書に盛り込むべき必須項目 |

|---|

| 事業理念・ビジョン:どのようなステーションを目指すのか。 |

| 市場分析:地域のニーズや競合の状況。 |

| サービス内容:提供するサービスの詳細と、他社との差別化ポイント。 |

| マーケティング計画:どのように利用者を獲得していくか(営業戦略)。 |

| 人員計画:スタッフの採用・育成計画。 |

| 収支計画:売上予測、経費見積もり、損益分岐点分析、資金繰り表。 |

特に重要なのが収支計画です。

楽観的な予測はせず、利用者数が伸び悩んだ場合なども想定した複数のシナリオを用意しましょう。

作成した事業計画書は、金融機関からの融資を受ける際の必須書類となります。

| 主な資金調達方法 | 特徴 |

|---|---|

| 日本政策金融公庫 | 新規創業者向けの融資制度が充実しており、比較的低金利で借りやすい。 |

| 制度融資(信用保証協会) | 自治体・金融機関・信用保証協会が連携して行う融資。 |

| 創業補助金・助成金 | 国や自治体が提供する返済不要の資金。公募期間や要件の確認が必要。 |

これらの制度を最大限活用することで、自己資金だけでは困難な安定した経営基盤を築くことが可能です。

STEP2:人材採用と育成 – 理念を共有できるチームを作る

ステーションの質は、スタッフの質で決まります。

「罠3:人材確保の失敗」を避け、最高のチームを作り上げるためには、戦略的な採用活動と定着のための環境づくりが不可欠です。

| 採用から定着までのアクションプラン |

|---|

| 1. 採用計画の立案(開業6ヶ月前~):求める人物像を明確にし、給与体系や福利厚生などの労働条件を決定する。 |

| 2. 募集活動の開始(開業5ヶ月前~):ハローワーク、人材紹介会社、専門求人サイトなど複数の媒体で募集を開始する。 |

| 3. 面接・選考(開業4ヶ月前~):スキルだけでなく、理念への共感度や人柄を重視して選考する。 |

| 4. 内定・雇用契約(開業3ヶ月前~):労働条件を明記した雇用契約書を交わす。 |

| 5. 開業前研修の実施(開業1ヶ月前~):理念の共有、業務フローの確認、情報共有ツールの研修などを行う。 |

| 6. 定着のための環境整備(開業後~):定期的な面談、キャリアアップ支援、風通しの良い職場づくりを継続する。 |

特に、ステーションの理念やビジョンを繰り返し伝え、共感してくれる仲間を集めることが、離職率を下げ、強い組織を作る上で最も重要です。

STEP3:地域連携と営業 – ケアマネ・医療機関との関係構築

利用者の紹介という生命線を確保するため、「罠4:地域連携の軽視」を回避する地道な営業活動が求められます。

開業準備の段階から計画的に動き始めましょう。

| 開業に向けた地域連携・営業スケジュール |

|---|

| 開業6ヶ月前~4ヶ月前 |

| 開業3ヶ月前~2ヶ月前 |

| 開業1ヶ月前~開業直後 |

| 開業後 |

ただパンフレットを置くだけでなく、「顔の見える関係」を築くことが信頼につながります。

管理者自身が積極的に地域に出ていき、自ステーションの情熱と専門性を伝えることが成功への近道です。

【独自情報】ライバルに差をつける!開業準備に役立つ「みつける訪看ex」活用法

ここまで失敗を避けるための基本的なアクションプランを解説してきましたが、ライバルがひしめく中で一歩抜きん出るためには、より効率的で戦略的な情報収集が不可欠です。

そこで、私たちが運営する全国訪問看護ステーション検索ポータル「みつける訪看ex」が、あなたの開業準備を強力にサポートします。

このツールを使いこなすことで、市場調査や競合分析、営業先リストの作成といった煩雑な作業を、劇的に効率化できるのです。

「みつける訪看ex」は、2025年9月時点で全国1,700ヶ所以上のステーション情報が登録されており、主要都市圏のカバー率は90%を超えています。

この豊富なデータベースを、あなたの開業準備に最大限活用する方法を具体的にご紹介します。

活用法1:地域のリアルなニーズを詳細検索で「見える化」する

「罠2:市場調査の不足」を回避するためには、地域の詳細なニーズ把握が欠かせません。

「みつける訪看ex」なら、それが可能です。

| 検索条件 | 活用方法 |

|---|---|

| 対応疾患・医療処置 | 開業予定地で「がん末期」「小児」「ALS」「精神」などで検索。競合が少ない、または全くない領域がブルーオーシャン(狙い目)になる可能性がある。 |

| 専門資格者 | 「緩和ケア認定看護師」「認知症ケア専門士」などで検索。専門性の高いスタッフが地域に不足している場合、そこが自ステーションの強みとなりうる。 |

| 24時間対応・看取り対応 | これらの条件で検索し、対応している事業所が少なければ、地域で重要な役割を担える可能性がある。 |

これらの検索を組み合わせることで、データだけでは見えない「現場のニーズ」をあぶり出し、他社と差別化された事業コンセプトを練り上げることができます。

活用法2:競合ステーションの強みと弱みを徹底分析する

開業予定地の競合ステーションをリストアップし、各事業所の詳細ページを読み込むことで、その強みと弱みを分析できます。

分析を通じて、自ステーションがどのようなポジションを取るべきか、戦略を立てることが可能になります。

活用法3:営業リスト作成とアポイントの効率化

「罠4:地域連携の軽視」を防ぐためにも、効率的な営業活動は必須です。

「みつける訪看ex」で地域のケアマネジャーや退院調整看護師がどのステーションを参考にしているかを把握し、連携すべきキーパーソンや事業所をリストアップできます。

このように「みつける訪看ex」は、単なる検索サイトではなく、訪問看護ステーション立ち上げにおける強力な戦略ツールとなり得るのです。

サービスサイトを詳しく見るまとめ:不安を自信に変えて、理想の訪問看護ステーションを実現しよう

訪問看護ステーションの立ち上げは、確かに多くの困難を伴う挑戦です。

しかし、本記事で解説したように、失敗には必ず原因があり、その多くは事前の周到な準備と正しい知識によって防ぐことができます。

「資金計画」「市場調査」「人材確保」「地域連携」「法令遵守」という5つの罠を理解し、それぞれに対する具体的なアクションプランを実行すること。

そして、「みつける訪看ex」のようなツールを活用して情報戦を制すること。

これらが、あなたの事業を成功へと導くための鍵となります。

あなたの臨床現場での豊富な経験と、地域に貢献したいという熱い想いは、何物にも代えがたい財産です。

その想いを理想の形で実現するために、どうかこの記事で得た知識を羅針盤としてください。

漠然とした不安は、具体的な行動を起こすことで、必ずや成功への自信に変わるはずです。

あなたの挑戦を、心から応援しています。

訪問看護ステーションの廃業率は本当に高いのか?

厚生労働省のデータによると、2020年度から2023年度までの間に事業所数は増加していますが、毎年一定の廃止・休止事業所の数もあります。ただし、全体としては市場の需要は拡大しているため、過度に悲観する必要はありません。

訪問看護ステーションを立ち上げる際に最も避けるべき失敗は何ですか?

最も避けるべき失敗は資金計画の甘さと市場調査の不足です。資金繰りの見積もりが甘いと、運転資金不足に陥り事業継続が困難になります。また、地域のニーズや競合状況を調べずに開業すると、サービスと需要のミスマッチが起こりやすくなります。

人材確保の失敗を防ぐためにはどうすればいいですか?

早期の採用活動を行い、求める人材像を明確にし、魅力的な労働条件と理念を共有することが重要です。さらに、働きやすい環境を整え、離職を防ぐための支援や定着施策も不可欠です。

地域連携を構築し、紹介件数を増やすにはどうしたらいいですか?

開業前から地域のケアマネジャーや医療機関と積極的に顔を合わせて信頼関係を築き、ステーションの特徴や強みを伝えることが重要です。定期的な挨拶回りや情報提供、地域イベントへの参加も効果的です。

法令や基準を理解し、違反を防ぐにはどうしたらいいですか?

介護保険法や健康保険法、その他の関連法律や制度の基本知識を身につけ、必要に応じて専門家の助言や行政書士の支援を受けることが推奨されます。適切な記録・規程の整備と、定期的な研修も重要です。