「現場での経験を活かし、自分の理想とする訪問看護ステーションを立ち上げたい」。

そう強く願う一方で、このような不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

- 「開業には数百万単位のお金が必要と聞くけど、自己資金だけではとても足りない…」

- 「経営の経験がないから、事業が失敗したらどうしよう…」

- 「返済不要の助成金があると聞いたけど、種類が多くてどれを使えるのか分からない」

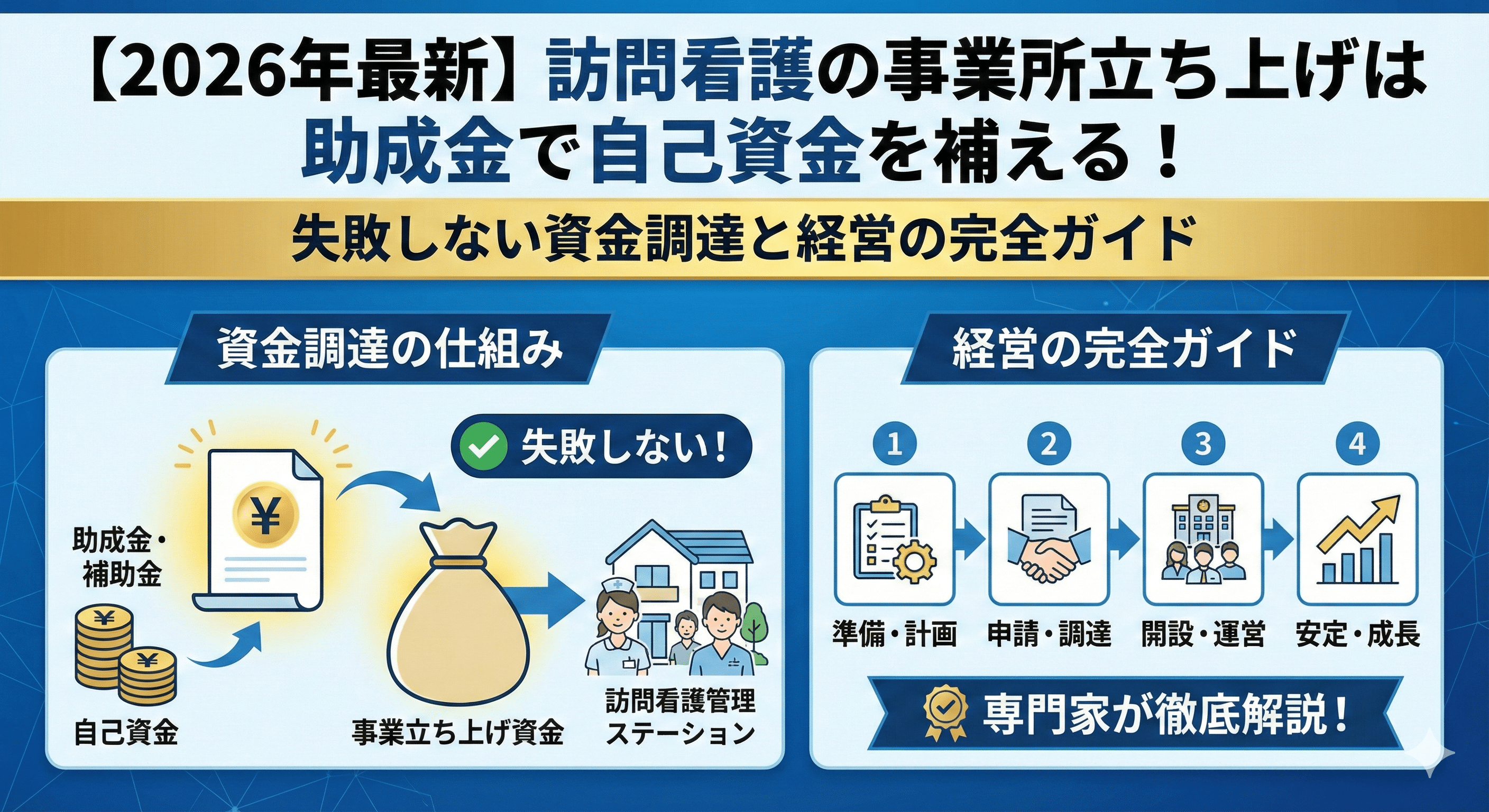

この記事は、そんなあなたのための「訪問看護ステーション立ち上げの資金調達マニュアル」です。

最大の懸念である資金問題を解決するため、返済不要の助成金・補助金を最大限に活用する方法を徹底解説します。

さらに、資金調達だけでなく、事業を成功に導くための必須知識まで網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、資金計画への不安は解消されているはずです。

そして、あなたの理想とする訪問看護の実現に向け、自信を持って具体的な第一歩を踏み出せるでしょう。

そもそも訪問看護の立ち上げにいくら必要?初期費用・運転資金の内訳と年収モデル

訪問看護ステーションの立ち上げを考える際、最初に直面するのが「結局、総額でいくら必要なのか」という疑問です。

漠然とした資金への不安は、事業計画を立てる上で大きな障壁となります。

まずは費用の全体像を正確に把握し、具体的な資金計画を立てるための土台を築きましょう。

ここでは、初期費用と運転資金のリアルな内訳、そして経営者となった場合の年収モデルを解説します。

このセクションを読むことで、なぜ助成金の活用が事業成功の鍵となるのかを具体的にイメージできるはずです。

【シミュレーション】初期費用500万~1,000万円のリアルな内訳

訪問看護ステーションの立ち上げに必要な初期費用は、事業所の規模や立地によって変動しますが、一般的には500万円から1,000万円が目安とされています。

自己資金だけで全てを賄うのは簡単ではありません。

まずは、どのような費用がどれくらいかかるのか、具体的な内訳を見ていきましょう。

| 費用項目 | 金額の目安(円) | 備考 |

|---|---|---|

| 法人設立費用 | 25万~30万 | 株式会社か合同会社かで変動します。司法書士への依頼費用も含まれます。 |

| 事務所契約費 | 50万~100万 | 敷金、礼金、前家賃、仲介手数料などです。都市部では高くなる傾向があります。 |

| 内装・設備工事費 | 50万~150万 | 面談スペースの確保や通信環境の整備など、指定基準を満たすための工事です。 |

| 什器・備品費 | 100万~200万 | 机、椅子、鍵付き書庫、パソコン、複合機、電話、医療備品(体温計、血圧計など)の購入費用です。 |

| 車両購入費 | 100万~300万 | 訪問用の自動車や電動自転車の購入費用です。台数によって大きく変動します。 |

| 採用・広告宣伝費 | 50万~100万 | 求人広告の掲載費用や、事業所を知ってもらうためのパンフレット・Webサイト作成費用です。 |

| その他諸経費 | 30万~50万 | 賠償責任保険の加入費用や、行政手続きに関する費用などです。 |

| 合計 | 455万~1,030万 | – |

これらの費用はあくまで一例です。

中古の備品を活用したり、リース契約を利用したりすることで、初期投資を抑える工夫も可能です。

訪問看護ステーション立ち上げ時の費用については以下の記事も併せてご覧ください。

意外と見落とす「運転資金」の重要性

初期費用をなんとか準備できても、それだけでは事業を継続できません。

意外と見落としがちなのが、事業が軌道に乗るまでの「運転資金」です。

訪問看護事業は、介護保険や医療保険からの報酬が主な収入源となります。

しかし、この報酬はサービス提供から実際に入金されるまで約2ヶ月のタイムラグがあります。

つまり、開業してすぐに売上があっても、最初の数ヶ月は現金収入がない状態が続くのです。

この期間を乗り切るためには、最低でも3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を別途確保しておく必要があります。

資金ショートは廃業に直結する最も大きなリスクの一つです。

運転資金が不足し、スタッフへの給与支払いや事務所の家賃が滞れば、事業の継続は困難になります。

| 運転資金の主な内訳(1ヶ月あたり) | 金額の目安(円) |

|---|---|

| 人件費(看護師3名、事務1名想定) | 120万~150万 |

| 事務所賃料 | 10万~20万 |

| 水道光熱費・通信費 | 5万~10万 |

| 車両維持費(ガソリン、保険など) | 5万~10万 |

| その他雑費 | 5万~10万 |

| 合計(1ヶ月) | 145万~200万 |

| 3ヶ月分合計 | 435万~600万 |

初期費用に加えて、この運転資金も考慮した上で全体の資金計画を立てることが、失敗しないための絶対条件です。

訪問看護ステーション立ち上げ時の自己資金については以下の記事も併せてご覧ください。

経営者(オーナー)の年収は?事業の収益モデルを解説

独立を考える上で、経営者としてどれくらいの収入が見込めるのかは、非常に重要な関心事でしょう。

訪問看護ステーションの経営者の年収は、事業所の規模や利用者数、提供するサービスの単価によって大きく変動します。

一般的に、事業が安定期に入れば年収600万円から1,000万円以上を目指すことも可能です。

しかし、立ち上げ当初は自身の給与を抑え、事業への再投資に回す経営者がほとんどです。

まずは事業を軌道に乗せ、安定した収益基盤を確立することが最優先となります。

| 事業フェーズ | 利用者数(目安) | 経営者の年収(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 立ち上げ期(~1年) | 0~30人 | 300万~500万円 | 自身の給与よりも事業の安定を優先する時期です。 |

| 成長期(2~3年) | 30~60人 | 500万~800万円 | 利用者数が増え、経営が安定してくる時期です。 |

| 安定期(4年目以降) | 60人以上 | 800万~1,000万円以上 | 黒字経営が定着し、さらなる事業拡大も視野に入ります。 |

この収益モデルは、あくまで一つの目安です。

加算の取得や多様なサービス展開により、さらなる収益アップも期待できます。

しっかりとした事業計画を立て、目標とする収益を達成するための戦略を練ることが重要です。

返済不要が最大の魅力!訪問看護の立ち上げで使える助成金・補助金

ここまで見てきたように、訪問看護ステーションの立ち上げには多額の資金が必要です。

この大きなハードルを乗り越えるための強力な味方となるのが、国や自治体が提供する「助成金」や「補助金」です。

これらの最大の魅力は、銀行からの融資とは異なり「原則、返済が不要」である点です。

事業の元手となる資金を返済のプレッシャーなく活用できることは、特に立ち上げ期の経営において計り知れないメリットがあります。

ただし、メリットばかりではありません。

申請の手間や注意すべき点もしっかりと理解した上で、賢く活用することが成功への近道です。

メリット:初期費用削減と経営安定化

助成金・補助金を活用することで、事業に多くのメリットがもたらされます。

これらは単なる資金援助にとどまらず、事業の成長を加速させる起爆剤となり得ます。

- 初期費用の大幅な軽減

- 自己資金や融資で賄うべき金額を減らし、資金調達のハードルを下げます。

- 経営基盤の安定化

- 返済義務のない資金を得ることで、立ち上げ初期のキャッシュフローに余裕が生まれます。

- 事業計画の早期実現

- 資金的な制約で諦めていた設備投資(電子カルテ導入など)や人材採用が可能になります。

- 企業の信用力向上

- 公的機関の審査を通過したという事実は、金融機関からの融資審査においても有利に働くことがあります。

- 人材の確保と定着

- 雇用関連の助成金を活用し、働きやすい環境を整備することで、優秀な人材の獲得や離職防止に繋がります。

デメリット:申請の手間と後払いの実情

魅力的な制度である一方、活用にあたっては注意すべき点も存在します。

これらのデメリットを事前に把握し、対策を講じることが重要です。

- 申請手続きが煩雑

- 事業計画書をはじめ、多くの書類作成が必要となり、時間と労力がかかります。

- 審査があり必ず受給できるとは限らない

- 人気の助成金は競争率が高く、計画の妥当性や将来性が厳しく審査されます。

- 原則として後払い(精算払い)

- 設備購入や人材雇用など、対象となる経費を一旦自己資金で支払う必要があります。

- 助成金の入金は事業報告後となるため、それまでの「つなぎ資金」が必須です。

- 経費の使途が限定される

- 申請時に計画した目的以外に資金を使用することは認められません。

- 常に最新情報の収集が必要

- 制度は年度ごとに見直されるため、公募期間や要件などを常にチェックする必要があります。

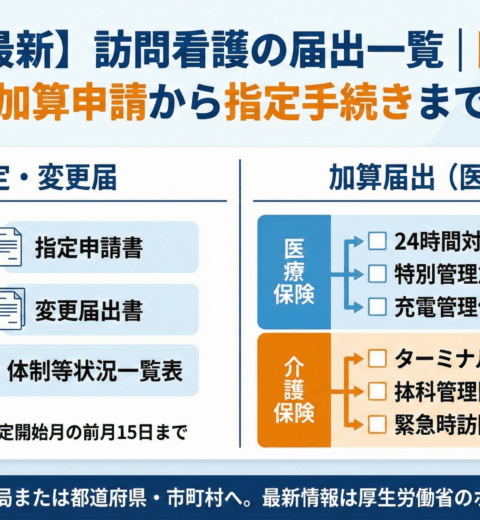

【2025年最新・令和6年度版】国や自治体が提供する主要な助成金・補助金一覧

訪問看護ステーションの立ち上げや運営に活用できる助成金・補助金は多岐にわたります。

ここでは、全国の事業所が対象となる国の主要な制度を中心に、それぞれの目的や特徴を分かりやすくまとめました。

ご自身の事業計画と照らし合わせ、どの制度が活用できそうか検討してみてください。

| 制度名 | 目的・概要 | 対象経費の一例 |

|---|---|---|

| 業務改善助成金 | 事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資を行う事業者を支援 | 電子カルテシステム、PC・タブレット、訪問用車両、勤怠管理システム |

| IT導入補助金 | 中小企業の業務効率化や生産性向上を目的としたITツールの導入費用を補助 | 介護請求ソフト、スケジュール管理ソフト、コミュニケーションツール |

| 両立支援等助成金 | 従業員の仕事と育児・介護の両立を支援する職場環境の整備に取り組む事業者を支援 | 育児・介護休業制度の導入、短時間勤務制度の導入、代替要員の確保 |

| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用スタッフの正社員化や処遇改善に取り組む事業主を支援 | 正社員転換に伴う賃金増額分、研修費用、諸手当制度の導入 |

| 創業支援制度 | 各都道府県や市区町村が独自に設けている、新規事業の立ち上げを支援する制度 | 事務所賃借料、設備購入費、広告宣伝費など(自治体により異なる) |

業務改善助成金:生産性向上と賃金アップを支援

業務改善助成金は、事業所内の最も低い時給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に繋がる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

訪問看護ステ-ションでは、スタッフの待遇改善と業務効率化を同時に実現できるため、非常に人気の高い助成金です。

電子カルテや記録用のタブレット端末の導入、訪問用の車両購入などが対象となり、人材の定着とサービス品質の向上に直結します。

IT導入補助金:電子カルテやシステムの導入に

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。

訪問看護ステーションにおいては、日々の記録業務を効率化する電子カルテシステムや、煩雑なレセプト業務を簡素化する介護請求ソフトの導入などに活用できます。

手書きの記録や紙ベースでの情報共有から脱却し、ICT化を進める第一歩として最適な補助金です。

両立支援等助成金:働きやすい職場環境づくりを支援

両立支援等助成金は、従業員が育児や介護と仕事を両立できるような職場環境の整備に取り組む事業主を支援する制度です。

看護業界は女性が多く、結婚や出産、親の介護などを理由に離職するケースが少なくありません。

この助成金を活用して育児休業制度や短時間勤務制度を整えることは、優秀な人材の確保と定着に繋がり、結果的に事業所の安定経営に貢献します。

キャリアアップ助成金:非正規スタッフの正社員転換に

キャリアアップ助成金は、パートタイマーや契約社員といった非正規雇用のスタッフを、正社員へ転換したり、待遇を改善したりする取り組みを行った事業主に対して助成する制度です。

経験豊富なパートの看護師を正社員として雇用し、事業所の中核を担う人材に育成したい場合などに活用できます。

スタッフのモチベーション向上にも繋がり、組織全体の活性化が期待できます。

【見落とし厳禁】地域独自の「創業支援制度」も必ずチェック

国の制度に加えて、各都道府県や市区町村が独自に設けている「創業支援制度」の存在も見逃せません。

これらの制度は、地域経済の活性化や新たな雇用の創出を目的としており、創業者に対して手厚い支援を用意している場合があります。

助成内容や金額、要件は自治体によって様々ですが、事務所の家賃補助や設備投資費用の一部補助など、立ち上げ期に直接的な助けとなるメニューが多いのが特徴です。

まずは、ご自身が開業を予定している「市区町村名 + 創業支援 助成金」などのキーワードで検索し、どのような制度があるか必ず確認しましょう。

助成金申請で失敗しないための3つの鉄則と実践ロードマップ

「せっかく時間をかけて準備したのに、審査に落ちてしまった…」

助成金申請において、このような事態は絶対に避けたいものです。

受給を成功させるためには、単に制度を知っているだけでなく、申請プロセスにおける重要なポイントを理解し、戦略的に準備を進める必要があります。

ここでは、多くの人がつまずきがちなポイントを踏まえ、申請で失敗しないための「3つの鉄則」を具体的なロードマップと共に解説します。

鉄則1:事業計画を固め、申請スケジュールを逆算する

助成金申請の成否は、準備段階で8割決まると言っても過言ではありません。

最も重要なのは、申請の公募期間から逆算して、余裕を持ったスケジュールを立てることです。

多くの助成金は、事業を開始する前、あるいは設備などを購入・契約する前に申請することが絶対条件となっています。

「知らずに契約してしまい、対象外になった」という失敗は後を絶ちません。

まずは利用したい助成金の公募スケジュールを公式サイトで確認し、そこから事業計画の策定、必要書類の準備期間などを逆算して具体的な行動計画を立てましょう。

鉄則2:「後払い」を念頭に置いた資金繰り計画を立てる

助成金・補助金における最大の注意点が、原則として「後払い(精算払い)」であるという点です。

これは、申請が採択された後、まず事業者が自己資金で設備購入や支払いを済ませ、その実績を報告した後に、初めて助成金が振り込まれるという仕組みです。

つまり、助成金が入金されるまでの間、必要な費用を全額立て替えなければなりません。

この「つなぎ資金」を考慮せずに計画を進めると、採択されたにもかかわらず、支払いができずに事業が頓挫するという最悪のケースも考えられます。

助成金をあてにしつつも、まずは自己資金や融資で必要経費を支払えるだけの資金繰り計画を立てることが不可欠です。

鉄則3:書類の不備は命取り。専門家への相談も視野に入れる

助成金の審査では、提出された書類のみで事業の妥当性や将来性が判断されます。

そのため、書類の不備や記載内容の矛盾は、審査落ちに直結する致命的なミスとなります。

特に事業計画書は、なぜこの事業が必要で、どのように収益を上げ、社会に貢献していくのかを、誰が読んでも理解できるように、論理的かつ情熱的に記述する必要があります。

もし、ご自身での書類作成に不安を感じる場合は、社会保険労務士や中小企業診断士といった専門家への相談も有効な選択肢です。

費用はかかりますが、専門家の知見を借りることで、採択の可能性を大きく高めることができます。

無料相談を実施している専門家も多いので、一度話を聞いてみることをお勧めします。

自己資金が足りない場合も諦めない!助成金と併用できる資金調達法

「助成金だけでは、初期費用と運転資金の全額をカバーするのは難しい…」

「自己資金がほとんどない状態からでも、開業は可能なのだろうか?」

このような不安を抱えている方も多いでしょう。

しかし、諦める必要はありません。

助成金と他の資金調達方法を効果的に組み合わせることで、自己資金が少ない場合でも開業資金を確保することは十分に可能です。

ここでは、助成金と併用できる代表的な資金調達法をご紹介します。

| 資金調達法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 日本政策金融公庫 | 政府系の金融機関で、創業者への融資に積極的。 | 低金利、無担保・無保証人制度あり、審査期間が比較的短い。 | 事業計画書の作り込みが重要。 |

| 制度融資 | 自治体・金融機関・信用保証協会が連携した融資制度。 | 金利が低い、自治体による利子補給がある場合も。 | 審査に時間がかかる傾向がある。 |

| 銀行・信用金庫 | 地域の民間金融機関。 | 地域に密着しており、経営相談にも乗ってもらいやすい。 | 実績がないと審査のハードルが高い場合がある。 |

| クラウドファンディング | ネットを通じて不特定多数から資金を調達。 | PR効果が高い、共感を得られれば多くの資金が集まる可能性。 | 手数料がかかる、目標金額に達しないリスクがある。 |

最優先で検討すべき「日本政策金融公庫」の創業融資

これから事業を始める方にとって、最も身近で頼りになるのが「日本政策金融公庫」です。

日本政策金融公庫は、国の政策に基づき、民間金融機関の取り組みを補完する役割を担っており、特に創業者への融資に非常に積極的です。

「新規開業資金」などの制度を利用すれば、低金利かつ無担保・無保証人で融資を受けられる可能性があります。

審査では事業計画の実現可能性や経営者の資質が重視されます。

助成金の申請と並行して、まずは日本政策金融公庫への相談を検討することをお勧めします。

自治体の「制度融資」や銀行・信用金庫からの融資

「制度融資」とは、お住まいの都道府県や市区町村が、地域の金融機関や信用保証協会と連携して提供する融資制度です。

自治体が利子の一部を負担(利子補給)してくれる場合もあり、通常のプロパー融資よりも有利な条件で借入ができる可能性があります。

ただし、複数の機関が関わるため、融資実行までに時間がかかる傾向があります。

また、地域の銀行や信用金庫からの融資も選択肢の一つです。

最初は審査のハードルが高いかもしれませんが、事業を開始し、取引実績を積むことで、将来的な追加融資や経営相談など、長期的なパートナーシップを築ける可能性があります。

共感を資金に変える「クラウドファンディング」

クラウドファンディングは、インターネットを通じて自社の事業計画や理念を発信し、それに共感した不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する方法です。

「地域のお年寄りが安心して自宅で過ごせる社会を作りたい」といった想いをストーリーとして伝えることで、多くの支援者を集められる可能性があります。

資金調達だけでなく、開業前から事業所のファンを獲得し、地域の認知度を高めるPR効果も期待できます。

新しい資金調達の形として、挑戦してみる価値は十分にあるでしょう。

資金だけでは成功できない!立ち上げ前に押さえるべき3つの必須要件

ここまで資金調達の方法を中心に解説してきましたが、お金さえ集まれば事業が成功するわけではありません。

訪問看護ステーションの経営を軌道に乗せ、地域から信頼される事業所となるためには、資金以外の要素も非常に重要です。

ここでは、多くの開業者が直面する課題を踏まえ、立ち上げ前に必ず押さえておくべき「3つの必須要件」を解説します。

これらの準備を怠ると、せっかく集めた資金も無駄になりかねません。

事業全体の成功を見据え、しっかりと準備を進めましょう。

【要件1】指定基準をクリアする「人員基準」と「設備基準」

訪問看護ステーションは、介護保険法や健康保険法に基づく「指定事業者」として認可を受ける必要があります。

この指定を受けるためには、法律で定められた「人員基準」と「設備基準」をクリアしなければなりません。

| 基準の種類 | 主な内容 |

|---|---|

| 人員基準 | **管理者:**保健師または看護師の資格を持つ常勤者1名。 **看護職員:**保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5名以上配置(管理者含む)。 **理学療法士等:**必要に応じて理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)を配置。 |

| 設備基準 | **事務室:**事業運営に必要な広さを確保し、机や椅子などを設置。 **相談室:**プライバシーに配慮された面談スペースを確保。 **設備・備品:**鍵付きの書庫、手指消毒液、感染症対策備品などを常備。 |

これらの基準は、安全で質の高いサービスを提供するための最低条件です。

特に人員の確保は、開業準備において最も時間と労力がかかる部分の一つです。

早めに採用活動を開始し、基準を満たす体制を整えることが重要です。

【要件2】融資審査の鍵を握る「事業計画書」の作り方

「事業計画書」は、助成金の申請や金融機関からの融資審査において、あなたの事業の将来性を示す最も重要な書類です。

単なる作文ではなく、客観的なデータに基づき、説得力のある内容に仕上げる必要があります。

優れた事業計画書には、以下の要素が不可欠です。

- 事業理念・ビジョン: なぜこの事業を始めたいのか、どのような社会貢献を目指すのか。

- サービス内容: 提供する看護サービスの特徴や強み、競合との差別化ポイント。

- 市場・競合分析: 開業エリアの高齢化率やニーズ、近隣の競合ステーションの状況。

- 人員計画: どのようなスタッフを何名採用し、どのように育成していくか。

- 集客戦略: どのようにして利用者(お客様)を獲得していくか。

- 収支計画: 売上予測、経費計算、資金繰り計画などを具体的な数字で示す。

この計画書をしっかり作り込むことが、資金調達の成功、そして事業そのものの成功に直結します。

【要件3】開業後の最重要課題!安定経営のための「利用者集客」戦略

どんなに素晴らしい理念とスタッフを揃えても、サービスの利用者様がいなければ事業は成り立ちません。

開業後の経営を安定させるためには、継続的に利用者を確保するための「集客戦略」が不可欠です。

特に開業初期は、事業所の認知度が低いため、積極的な営業活動が求められます。

地域のケアマネージャーや医療機関との連携を深める営業活動

訪問看護の利用者の多くは、地域の居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーや、病院・クリニックの退院支援担当者からの紹介によって決まります。

そのため、開業前からこれらの関係各所へ地道に挨拶回りを行い、良好な関係を築くことが最も重要です。

その際には、単にパンフレットを渡すだけでなく、自社ステーションの強み(例:24時間対応可能、特定の疾患に強い、リハビリ専門職が在籍している等)を明確に伝え、信頼できるパートナーとして認知してもらう努力が求められます。

【独自情報】Webで効率的に事業所をPR!「みつける訪看ex」の活用法

一件一件の営業活動と並行して、Webを活用した効率的なPRも重要です。

新規開業したステーションにとって、地域のケアマネージャーや利用を検討しているご家族に、事業所の存在と特徴を知ってもらうための強力なツールが、全国の訪問看護ステーション検索プラットフォーム「みつける訪看ex」です。

「みつける訪看ex」に事業所情報を登録することで、以下のようなメリットがあります。

- 詳細な条件で強みをアピール

- 「24時間対応」「ALS対応」「小児対応」といった詳細なタグやバッジ機能で、専門性や対応力を的確に伝えられます。

- 高いマッチング成功率

- 利用者アンケートでは、問い合わせの約70%が実際のサービス利用に繋がっており、効率的な集客が期待できます。

- 現場のニーズに応える情報提供

- ケアマネージャーからは「緊急依頼の際に、実績タグや24時間対応バッジで絞り込めて助かった」との声も寄せられています。

開業直後でまだ実績が少ない時期でも、「みつける訪看ex」を活用すれば、自社の強みを必要としている人にダイレクトに届けることが可能です。

サービスサイトを詳しく見るまとめ:助成金を賢く活用し、地域に貢献できる理想の訪問看護ステーションを実現しよう

本記事では、訪問看護ステーションの立ち上げにおける最大の課題である「資金調達」に焦点を当て、返済不要の助成金・補助金を活用する方法から、事業を成功させるための必須要件までを網羅的に解説しました。

訪問看護ステーションの立ち上げには、初期費用と運転資金を合わせて数百万円から1,000万円以上の資金が必要です。

この大きなハードルを乗り越えるため、「業務改善助成金」や「IT導入補助金」といった国の制度、そして地域独自の「創業支援制度」などを賢く活用することが成功の鍵となります。

しかし、忘れてはならないのは、資金調達はあくまでスタートラインに立つための手段であるということです。

事業を継続させ、地域社会に貢献していくためには、法令で定められた人員・設備基準の遵守、説得力のある事業計画、そして何よりも安定した利用者確保のための集客戦略が不可欠です。

この記事で得た知識をもとに、まずはご自身の事業計画を具体化し、活用できる助成金や融資制度について情報収集を始めてみてください。

あなたの熱意と行動が、理想の訪問看護ステーションの実現、そして地域医療への貢献へと繋がることを心から願っています。

訪問看護ステーションの立ち上げに必要な初期費用はいくらですか?

訪問看護ステーションの立ち上げに必要な初期費用は、一般的に500万円から1,000万円が目安であり、法人設立費用、事務所契約費、内装・設備工事費、備品購入費、車両購入費、採用・宣伝費、その他諸経費などが含まれます。

運転資金とは何ですか?また、その重要性は何ですか?

運転資金は、事業が軌道に乗るまでの給与や家賃など日常的な経費を賄うための資金です。特に、報酬の入金までに2ヶ月のタイムラグがある訪問看護事業では、最低でも3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を確保することが事業継続のために重要です。

訪問看護ステーションの経営者の年収はどのくらいですか?

経営者の年収は事業規模や利用者数、提供サービスの単価によって異なりますが、立ち上げ期では300万から500万円、安定期には800万円以上を目指すことも可能です。

返済不要の助成金や補助金にはどのようなメリットがありますか?

返済不要の助成金や補助金の最大のメリットは、事業開始時の資金負担を軽減し、資金繰りの負担を抑えられることです。これにより、設備投資や人材採用など事業の成長を促進する投資が容易になります。

助成金申請を成功させるための重要なポイントは何ですか?

助成金申請成功のためには、事業計画をしっかりと策定し、申請スケジュールを逆算して準備することが重要です。また、「後払い」制度を理解し、必要な資金をあらかじめ確保しておくことや、書類の不備を避けるために専門家に相談することも成功の鍵となります。