ご自身の親や配偶者の退院が決まったとき、「自宅での療養生活をどう支えればいいのだろう」と不安に感じる方は少なくありません。

「訪問看護」という選択肢があることは知っていても、具体的に何から始めれば良いのか、誰に相談すれば良いのか分からず、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。

この記事では、そんなお悩みを持つあなたのために、訪問看護の利用開始までの流れを、専門知識がない方でも理解できるよう、図や表を使いながら5つのステップで分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、複雑に見える手続きの全体像が明確になり、次に何をすべきかが具体的にわかります。

漠然とした不安を解消し、安心して在宅療養の準備を進めるための羅針盤として、ぜひお役立てください。

まずは知っておきたい「訪問看護」の基本

訪問看護の手続きについて知る前に、まずは「訪問看護」がどのようなサービスなのかを理解しておきましょう。

利用後の生活を具体的にイメージすることで、より前向きに準備を進めることができます。

訪問看護は、病気や障害を持つ方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送るための心強い味方です。

訪問看護と訪問介護の違いについては以下の記事も併せてご覧ください。

訪問看護ってどんなサービス?受けられること一覧

訪問看護では、看護師や理学療法士などの専門家がご自宅を訪問し、主治医の指示に基づいてさまざまなケアを提供します。

単に医療的な処置を行うだけでなく、日常生活の支援やご家族からの相談対応まで、幅広くサポートしてくれます。

| サービス分類 | 具体的なサービス内容の例 |

|---|---|

| 病状の観察・健康管理 | – 血圧、体温、脈拍などのバイタルチェック – 病状や障害の状態の確認 – 薬の飲み方の指導、副作用の確認 |

| 主治医の指示による医療処置 | – 点滴、注射、インスリン注射 – 褥瘡(床ずれ)の予防や処置 – 胃ろうや在宅酸素、人工呼吸器などの管理 |

| 日常生活の支援とリハビリ | – 食事や排泄の介助、指導 – 体を拭く、髪を洗うなどの清潔ケア – 寝たきり予防や機能回復のためのリハビリテーション |

| ご家族への支援 | – 介護方法に関する相談や指導 – 介護負担に関する精神的なサポート – 社会福祉制度の活用方法に関するアドバイス |

訪問看護の対象となるのはどんな人?

「自分の家族は利用できるのだろうか」と心配になるかもしれませんが、訪問看護は特定の病気や年齢の方だけを対象とするサービスではありません。

主治医(かかりつけ医)が訪問看護の必要性を認めれば、赤ちゃんから高齢者まで、年齢に関わらず誰でも利用することができます。

病気や障害を抱えながらご自宅で療養されている、すべての方が対象となります。

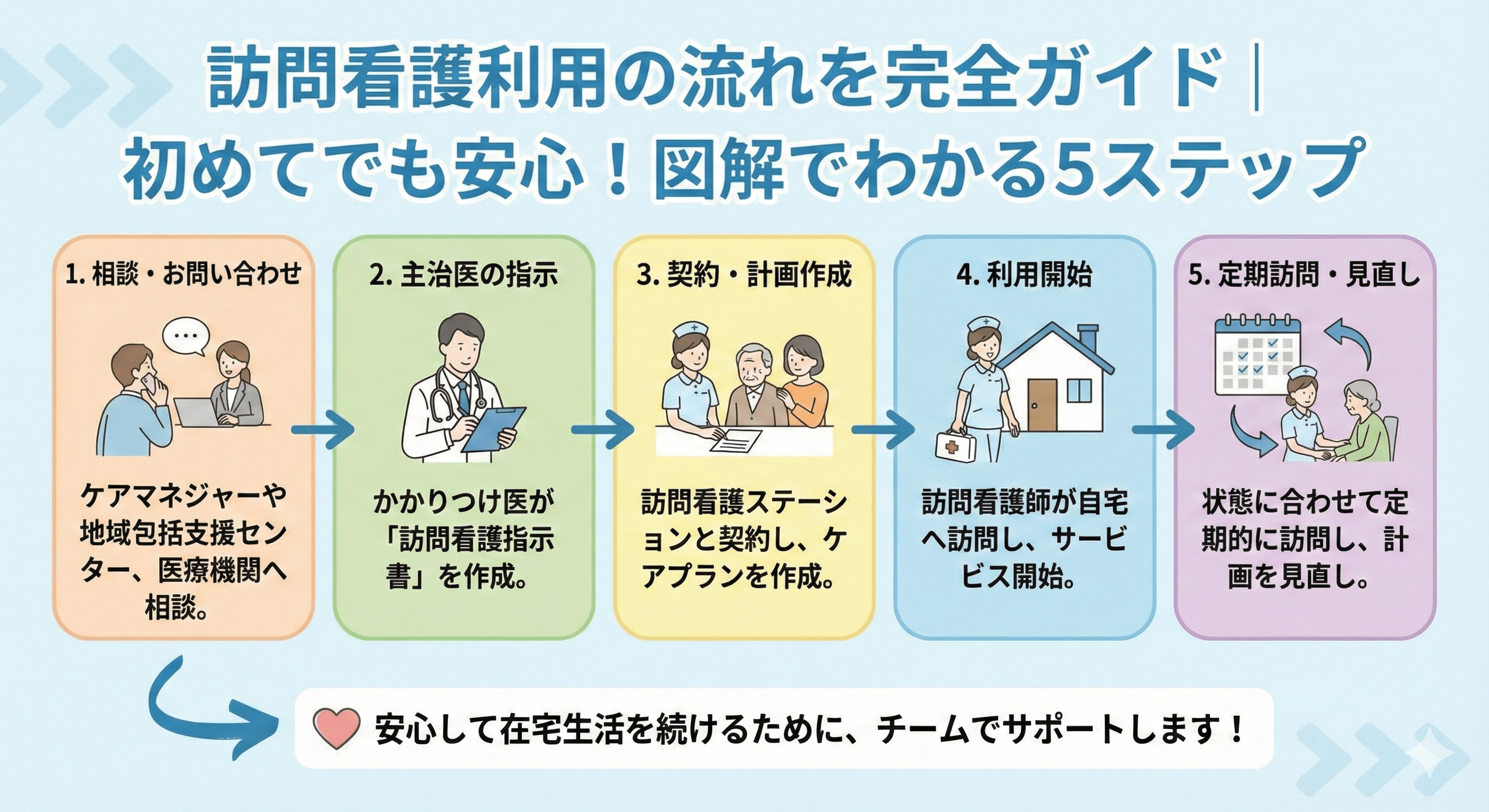

【全体像】ひと目でわかる!訪問看護利用開始までの5つのステップ

訪問看護の利用手続きは、保険の種類によって細かい違いはありますが、大まかな流れは共通しています。

まずは全体像を掴むことで、「今どの段階にいるのか」「次に何をすべきか」が明確になり、安心して進めることができます。

ここでは、保険の種類を問わない共通の5つのステップを図解します。

| ステップ | 主なアクション | 誰が行うか |

|---|---|---|

| STEP 1: 相談する | 訪問看護を利用したい旨を専門家に伝える。 | ご本人・ご家族 |

| STEP 2: 主治医の許可を得る | 訪問看護の利用に必要な「指示書」の発行を依頼する。 | 主治医 |

| STEP 3: ケアプラン・計画書を作成する | どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用するか計画を立てる。 | ケアマネジャー・看護師 |

| STEP 4: 事業者と契約する | 利用する訪問看護ステーションと正式に契約を結ぶ。 | ご本人・ご家族・事業者 |

| STEP 5: 利用を開始する | 計画に沿って、看護師などが自宅への訪問を開始する。 | 看護師など |

このように、まずは専門家に相談することからすべてが始まります。

一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら進めていくことが重要です。

私はどっち?介護保険と医療保険、適用されるのはどちらかセルフチェック

訪問看護は、「介護保険」または「医療保険」のどちらかを使って利用します。

どちらの保険が適用されるかによって、手続きの窓口や利用できるサービス量が異なります。

まずはご自身(またはご家族)がどちらに該当するのか、簡単なフローチャートで確認してみましょう。

【訪問看護 保険適用セルフチェック】

- 年齢は65歳以上ですか?

- はい → 要介護・要支援認定を受けていますか?

- はい → 原則【介護保険】(※一部例外あり)

- いいえ → 【医療保険】

- いいえ → 2へ進む

- はい → 要介護・要支援認定を受けていますか?

- 年齢は40歳〜64歳ですか?

- はい → 特定の16疾病に該当し、要介護・要支援認定を受けていますか?

- はい → 【介護保険】

- いいえ → 【医療保険】

- いいえ → 3へ進む

- はい → 特定の16疾病に該当し、要介護・要支援認定を受けていますか?

- 年齢は40歳未満ですか?

- はい → 【医療保険】

介護保険が適用されるケース

基本的には、介護サービスを利用するための保険である「介護保険」が優先されます。

具体的には、以下の条件に当てはまる方が対象です。

| 対象者 | 条件 |

|---|---|

| 65歳以上の方 | 市区町村から「要支援」または「要介護」の認定を受けていること |

| 40歳以上64歳以下の方 | がん末期や関節リウマチなど、定められた16種類の「特定疾病」が原因で「要支援」または「要介護」の認定を受けていること |

医療保険が適用されるケース

介護保険の対象でない方や、特定の条件に当てはまる方は「医療保険」を利用します。

主なケースは以下の通りです。

| 対象者 | 条件 |

|---|---|

| 年齢による対象者 | – 40歳未満の方 – 65歳以上で、要介護・要支援認定を受けていない方(非該当の方) – 40歳以上64歳以下で、特定疾病に該当せず、要介護・要支援認定を受けていない方 |

| 病状による対象者 | – 厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、難病など)に該当する方 – 病状の急性増悪などにより、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された方 |

原則は介護保険優先!迷ったときの判断基準

要介護認定を受けている方が厚生労働大臣の定める疾病等にも該当する場合など、どちらの保険も使えるケースがあります。

その場合、原則として「介護保険」が優先的に適用されます。

ただし、病状が急に悪化した場合などは、一時的に医療保険に切り替わることもあります。

ご自身のケースがどちらに該当するか迷った場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センター、主治医に相談すれば、適切な案内をしてもらえます。

【ケース別】訪問看護の具体的な利用手続きを徹底解説

ご自身がどちらの保険に該当するかがわかったら、いよいよ具体的な手続きに進みます。

ここからは「介護保険」と「医療保険」それぞれのケースに分けて、利用開始までの流れを詳しく解説します。

必要な書類や相談先などを確認しながら、一つずつ進めていきましょう。

介護保険を利用する場合の流れ(4ステップ)

介護保険を利用する場合、サービスの調整役である「ケアマネジャー」が中心となって手続きを進めます。

STEP1: 相談する(ケアマネジャーや地域包括支援センターへ)

まず最初の行動は、地域の相談窓口へ連絡することです。

どこに相談すれば良いか分からない場合は、お住まいの市区町村の役所にある介護保険担当課や、地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。

すでに担当のケアマネジャーがいる場合は、その方に直接相談します。

| 相談時に伝えるとスムーズなこと |

|---|

| – 利用を希望する方の氏名、年齢、住所 – 現在の病状や体の状態 – 介護をしている家族の状況 – 訪問看護でどのような支援を希望するか – 主治医(かかりつけ医)の病院名と氏名 |

STEP2: 要介護認定を申請する

訪問看護を介護保険で利用するには、「要介護(要支援)認定」が必要です。

まだ認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で申請手続きを行います。

申請後、認定調査員による聞き取り調査や、主治医の意見書などを基に審査が行われ、結果が通知されるまで通常1ヶ月程度かかります。

STEP3: ケアプランを作成してもらう

要介護認定の結果が出たら、ケアマネジャーが本人や家族の希望を聞き取りながら、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

このケアプランの中に、訪問看護の利用が位置付けられます。

「週に何回、何時間利用するか」「どのようなケアをしてもらうか」など、具体的な希望をしっかりと伝えましょう。

STEP4: 訪問看護ステーションと契約し利用開始

ケアプランに基づき、ケアマネジャーが連携して訪問看護ステーションを紹介・調整してくれます。

利用するステーションが決まったら、担当者と面談を行い、サービス内容や料金などの重要事項について説明を受けます。

内容に納得できたら契約書を取り交わし、いよいよサービスの利用開始となります。

| 契約時に確認すべきチェックリスト |

|---|

| □ ケアプラン通りのサービスが提供されるか □ 利用料金(自己負担額)と支払い方法はどうか □ 交通費など、保険適用外の費用は発生するか □ 緊急時(24時間)の連絡先と対応方法はどうか □ 訪問日の変更やキャンセルは可能か、キャンセル料はかかるか |

医療保険を利用する場合の流れ(4ステップ)

医療保険を利用する場合は、治療の一環として位置づけられるため、「主治医」が手続きの中心となります。

STEP1: 主治医(かかりつけ医)に相談する

まずは、治療を受けている主治医(かかりつけ医)に「自宅での療養にあたり、訪問看護を利用したい」と相談します。

医師が診察に基づき、訪問看護が必要であると判断することが、利用の前提条件となります。

入院中の場合は、病院の医療ソーシャルワーカーや退院調整看護師に相談するのも良いでしょう。

STEP2: 「訪問看護指示書」を発行してもらう

主治医が訪問看護の必要性を認めたら、訪問看護ステーション宛に「訪問看護指示書」を作成・発行してもらいます。

これは、どのようなケアが必要かを具体的に指示する、いわば「処方箋」のような重要な書類です。

通常、指示書の有効期間は最長で6ヶ月間です。

| 訪問看護指示書の主な内容 |

|---|

| – 患者の氏名、生年月日、傷病名 – 必要な観察や処置の内容(点滴、褥瘡ケアなど) – リハビリテーションの指示 – 訪問の頻度や期間に関する指示 – その他、看護上の留意事項 |

STEP3: 訪問看護ステーションを探して契約する

指示書を発行してもらったら、利用する訪問看護ステーションを探します。

主治医や病院から紹介してもらえることが多いですが、自分で探すことも可能です。

利用したいステーションが決まったら連絡を取り、初回面談の日程を調整します。

面談では、看護師がご本人の状態を確認し、サービス内容や契約について詳しく説明してくれます。

STEP4: 訪問看護計画に沿って利用開始

契約後、訪問看護ステーションの看護師が、主治医の指示書と初回面談の内容に基づいて、より具体的な「訪問看護計画書」を作成します。

この計画書の内容について本人・家族に説明があり、同意を得た上で、計画に沿った訪問看護サービスが開始されます。

気になる疑問を解消!訪問看護利用に関するQ&A

ここでは、訪問看護の利用を検討する中で、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。

手続きを進める上での不安や悩みを解消していきましょう。

Q1. 退院後すぐに利用したい場合はどうすればいい?

入院中から準備を始めることが重要です。

病院にいる医療ソーシャルワーカーや退院調整看護師に、退院後の生活について早めに相談しましょう。

退院前に、医師や看護師、ケアマネジャー、訪問看護ステーションの担当者などが集まる「退院前カンファレンス」を開き、情報を共有することで、退院当日からスムーズに訪問看護を開始できます。

Q2. 精神疾患や難病、子どもの場合でも利用できる?

はい、利用できます。

それぞれのケースに特化した訪問看護サービスがあります。

| ケース | 特徴と手続きのポイント |

|---|---|

| 精神疾患の場合 | 精神科の専門知識を持つ看護師が訪問する「精神科訪問看護」が利用できます。医療保険が適用され、主治医は精神科の医師である必要があります。 |

| 難病の場合 | 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、医療保険で訪問看護を利用できます。専門的なケアや医療機器の管理に対応できるステーションを選ぶことが重要です。 |

| 子どもの場合 | 小児科の経験が豊富な看護師が訪問する「小児訪問看護」があります。医療的ケアが必要なお子さんや、発達に支援が必要なお子さんが対象となります。 |

Q3. 費用はどのくらいかかるの?自己負担額の目安

費用は、利用する保険の種類、所得に応じた自己負担割合(1割〜3割)、利用時間、サービス内容によって異なります。

以下はおおよその目安です。

| 保険の種類 | 自己負担割合 | 1回あたりの料金目安(60分未満) | 1ヶ月あたりの料金目安(週1回利用) |

|---|---|---|---|

| 介護保険 | 1割負担の場合 | 約830円〜 | 約3,320円〜 |

| 医療保険 | 1割負担の場合 | 約555円〜 | 約2,220円〜 |

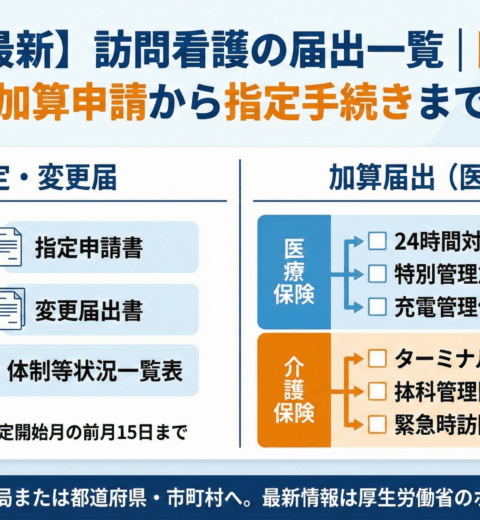

この基本料金に加えて、利用者の状態や提供するサービスに応じて「加算」がつく場合があります。

例えば、24時間対応の体制をとる「緊急時訪問看護加算」や、終末期のケアを行う「ターミナルケア加算」などがあります。

正確な料金は契約時に必ず確認しましょう。

Q4. 相談から利用開始まで、どのくらいの期間がかかる?

利用する保険によって、必要な期間は大きく異なります。

| 保険の種類 | 目安期間 | 主な理由 |

|---|---|---|

| 介護保険 | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 要介護認定の申請から結果通知までに約1ヶ月かかるため。 |

| 医療保険 | 最短数日〜1週間程度 | 主治医の指示書があれば、ステーションとの契約後すぐに開始できるため。 |

退院日が決まっているなど、急ぐ場合は早めに相談を開始することが大切です。

Q5. 手続きでよく聞く「2時間ルール」「3ヶ月ルール」って何?

これらは訪問看護特有のルールで、知っておくとサービスをスムーズに利用できます。

| ルール名 | 内容 | 対象保険 |

|---|---|---|

| 2時間ルール | 1日に複数回の訪問看護を利用する場合、訪問の間隔を原則として2時間以上空けなければならないというルールです。 | 介護保険のみ |

| 3ヶ月ルール | 訪問看護ステーションの理学療法士などによるリハビリを利用する場合、少なくとも3ヶ月に1回は看護師も訪問し、利用者の状態を確認するというルールです。 | 介護保険・医療保険 |

これらのルールには、利用者の状態に応じた例外もありますので、詳しくはケアマネジャーや訪問看護ステーションにご確認ください。

失敗しない!信頼できる訪問看護ステーションの選び方と比較ポイント

手続きの流れがわかったら、次は実際にサービスを提供してくれる「訪問看護ステーション」を選ぶ段階です。

安心して在宅療養を送るためには、信頼できるパートナーとなるステーションを見つけることが非常に重要です。

ここでは、ステーション選びで失敗しないためのポイントをご紹介します。

確認すべき5つのチェックポイント

複数のステーションを比較検討する際は、以下の5つのポイントを確認しましょう。

| チェックポイント | 確認する内容 |

|---|---|

| 1. 対応体制 | – 24時間365日、緊急時の連絡や訪問に対応してくれるか。 – 土日祝日の訪問は可能か。 |

| 2. 専門性・実績 | – 利用者の病気や障害(がん末期、難病、精神疾患、小児など)に対応した経験や実績が豊富か。 – 専門的な資格を持つ看護師(認定看護師など)が在籍しているか。 |

| 3. スタッフ体制 | – 看護師や理学療法士などのスタッフ数は十分か。 – スタッフの定着率は良いか(担当者が頻繁に変わらないか)。 |

| 4. 事業所の場所 | – 自宅からの距離は近いか(緊急時にすぐ駆けつけてもらえるか)。 – 訪問エリアの範囲内か。 |

| 5. 人柄・相性 | – 初回面談時の担当者の説明は丁寧で分かりやすいか。 – 利用者や家族の気持ちに寄り添った対応をしてくれるか。 |

良いステーションを見つけるための情報収集術

信頼できるステーションを見つけるためには、さまざまな方法で情報を集めることが大切です。

一つの情報源だけでなく、複数の視点から比較検討しましょう。

| 情報収集の方法 | メリット |

|---|---|

| 主治医や病院に紹介してもらう | 医療的な連携がスムーズに進みやすい。 |

| ケアマネジャーに相談する | 地域のさまざまな事業所の情報を持っており、利用者の状況に合った場所を提案してくれる。 |

| 市区町村の窓口や地域包括支援センターで聞く | 公的な立場で、地域の事業所リストなどを提供してくれる。 |

| 都道府県の訪問看護ステーション協会に問い合わせる | 地域のステーションに関する情報を提供している。 |

| インターネットで検索する | 各ステーションのウェブサイトで、サービス内容や理念、スタッフの様子などを比較できる。 |

【PR】全国の事業所探しなら「みつける訪看ex」

「たくさんの事業所があって、どこに連絡すればいいか分からない」という方には、全国の訪問看護ステーションを検索できるポータルサイト「みつける訪看ex」がおすすめです。

このサイトを使えば、お住まいの地域だけでなく、より詳細な条件でご自身にぴったりのステーションを効率的に探すことができます。

| 「みつける訪看ex」の強み |

|---|

| 全国を網羅する情報量 |

| 高度な検索機能 |

| 信頼できる情報 |

| 利用者のための情報提供 |

「みつける訪看ex」を活用することで、情報収集にかかる時間と手間を大幅に削減し、よりスムーズに最適な訪問看護ステーションを見つける手助けとなります。

まとめ:訪問看護利用の第一歩は「相談」から始めよう

この記事では、訪問看護の利用開始までの流れを、基本知識から保険の仕組み、具体的な手続き、事業者選びのポイントまで、順を追って解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 訪問看護は、医師が必要と認めれば年齢や病名に関わらず誰でも利用できる。

- 利用には「介護保険」と「医療保険」の2種類があり、どちらが適用されるかで手続きの窓口が異なる。

- 手続きの全体像は「相談→指示書→計画作成→契約→開始」の5ステップ。

- 信頼できる事業者を選ぶには、対応体制や専門性などを複数の視点から比較検討することが重要。

複雑な制度や手続きに、最初は戸惑うかもしれません。

しかし、最も大切なのは、一人で抱え込まず、まずは身近な専門家に「相談」することです。

地域包括支援センター、ケアマネジャー、病院の相談員、そして主治医。

あなたの周りには、在宅療養を支えてくれる心強い味方がたくさんいます。

ぜひ勇気を出して、その第一歩を踏み出してください。

訪問看護の基本とは何ですか?

訪問看護は、看護師や理学療法士などの専門家が自宅を訪問し、病気や障害を持つ方が安心して療養できるように、医療的ケアや日常生活の支援、家族への指導などを行うサービスです。

訪問看護の利用対象者は誰ですか?

訪問看護は、赤ちゃんから高齢者まで、病気や障害を抱える自宅療養者であれば、主治医の必要性の認定を得られれば誰でも利用可能です。

訪問看護の利用手続きの流れはどうなっていますか?

利用手続きは、まず専門家に相談し、次に主治医の許可を得て、ケアプランや計画書を作成し、事業者と契約してサービスを開始するという5つのステップから成ります。

介護保険と医療保険、どちらを使うべきですか?

ご自身の年齢や病状により異なりますが、要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が適用され、特定の疾病や条件の場合は医療保険が適用されます。迷ったときはケアマネジャーや医師に相談してください。

信頼できる訪問看護ステーションの選び方は?

対応体制や専門性、スタッフの質や場所などを比較検討し、複数の情報源から情報収集を行うことが重要です。地域の医療機関や相談窓口、インターネットなども活用しましょう。