「営業経験がないのに、急に担当者に任命されてしまった」

「ステーションを開設したものの、思うように利用者が増えず経営が不安…」

訪問看護ステーションの運営において、このような悩みを抱えている方は少なくありません。

日々の看護業務に追われる中で、慣れない営業活動にまで手が回らず、何から手をつければ良いのか途方に暮れてしまうのも無理はないでしょう。

しかし、ご安心ください。

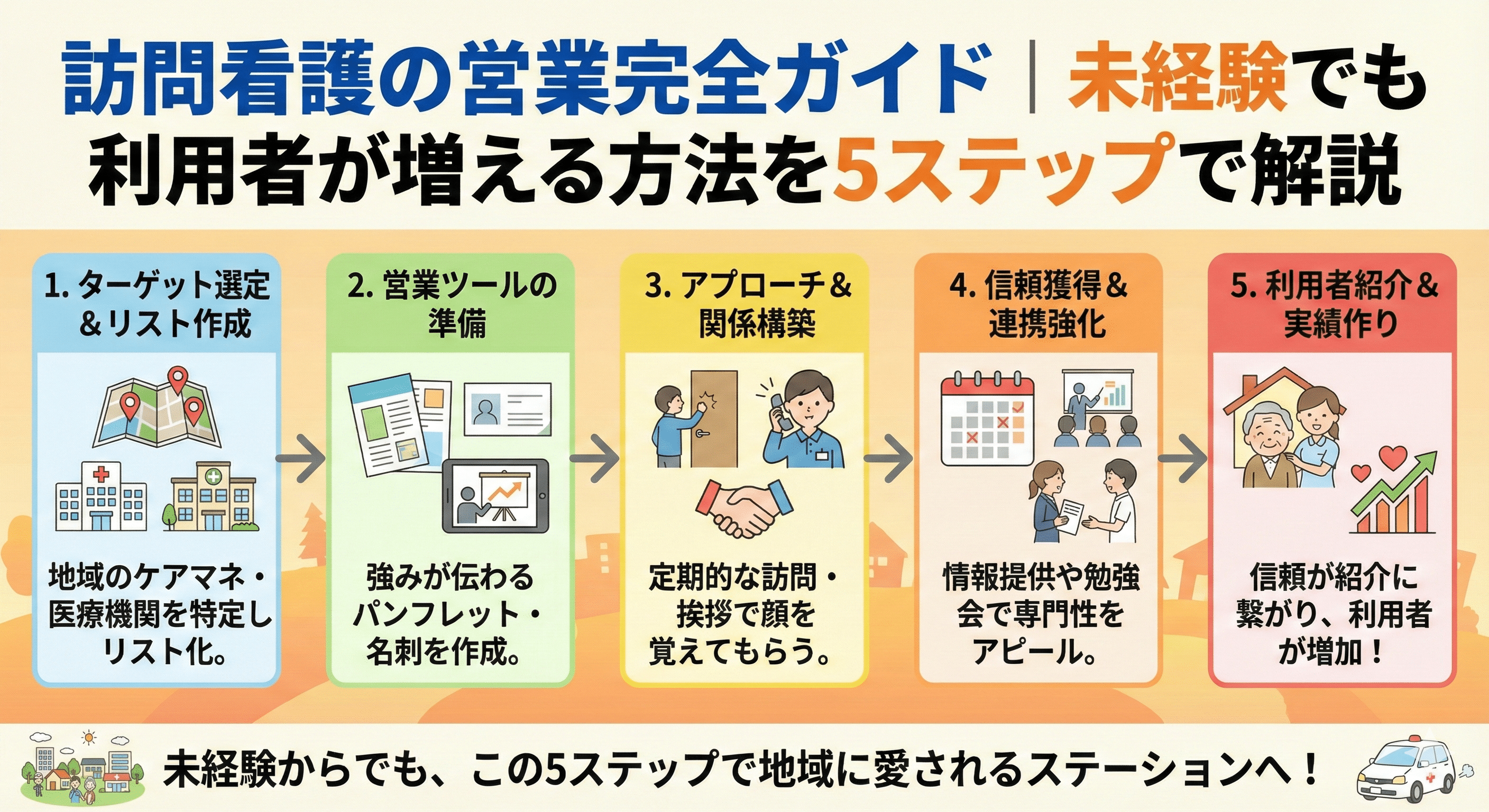

この記事では、営業初心者の方でも明日からすぐに実践できる、訪問看護の営業ノウハウを5つの具体的なステップで徹底解説します。

この記事を最後まで読めば、営業に対する苦手意識が払拭され、地域のケアマネジャーや医療機関から「選ばれるステーション」になるための道筋が明確に見えてくるはずです。

サービスサイトを詳しく見るなぜ今、訪問看護ステーションに「営業」が必要なのか?

具体的なノウハウを学ぶ前に、まずは「なぜ営業が必要なのか」という根本的な理由と、営業に対する心構えについて考えてみましょう。

多くの方が「営業」と聞くと、「頭を下げてお願いする」「売り込む」といったネガティブなイメージを持つかもしれません。

しかし、訪問看護における営業は、それとは全く異なります。

この章では、営業活動への心理的なハードルを下げ、前向きに取り組むためのマインドセットを解説します。

営業は「お願い」ではなく「価値提供」。地域連携の要です

訪問看護における営業の本当の目的は、単に利用者を増やすことだけではありません。

それは、地域のケアマネジャーや医師、そして何よりサービスを必要としている利用者様とそのご家族が抱える課題を解決するための「価値提供」活動です。

自ステーションの専門性や特色を正しく伝えることで、ケアマネジャーは利用者様に最適なプランを提案できます。

つまり、営業活動は地域全体の医療・介護連携を円滑にし、サービスの質を高めるための重要なコミュニケーションなのです。

「お願いする」のではなく、「お役に立つ情報をお届けする」というスタンプに立つことで、自信を持って営業活動に臨めるようになります。

競合増加と制度改定の波。待っているだけでは生き残れない理由

かつては、ただステーションを開設すれば自然と紹介が集まる時代もあったかもしれません。

しかし、高齢化の進展とともに訪問看護ステーションの数は年々増加し、業界は競争の時代に突入しています。

加えて、2024年度、2025年度と続く診療報酬・介護報酬の改定では、地域包括ケアシステムの深化が一層求められています。

これは、医療と介護の連携を強化し、地域全体で高齢者を支える体制を築くという国の大きな方針です。

| 外部環境の変化 | ステーションに求められる対応 |

|---|---|

| 訪問看護ステーションの増加 | 他社との差別化、自社の強みの明確化 |

| 診療・介護報酬の改定 | 多職種連携の強化、地域に根差した活動 |

| 在宅医療ニーズの多様化 | 専門性の高いケア、多様な疾患への対応力 |

このような状況下で、ただ漠然と依頼を待っているだけでは、ステーションの存在に気づいてもらうことすら難しくなります。

変化の波を乗りこなし、地域で必要とされ続けるためには、自ら積極的に情報を発信し、選ばれる理由を伝えていく能動的な「営業」活動が不可欠なのです。

【明日から実践】訪問看護の営業、成果を出すための5ステップ

「営業の重要性はわかったけれど、具体的に何から始めればいいの?」という疑問にお答えします。

ここからは、営業初心者の方でも迷わずに行動できるよう、準備から実践、そして改善までの一連の流れを5つの具体的なステップに分けて解説していきます。

この5つのステップを順番に進めることで、体系的かつ効果的に営業活動を行うことができます。

一つひとつ着実にクリアしていきましょう。

Step1: まずはここから!自ステーションの「強み」と「選ばれる理由」を明確にする

営業活動を始める前に、最も重要なのが「自分たちの売りは何か」を明確にすることです。

数多くの競合ステーションの中から、なぜ自分たちのステーションが選ばれるべきなのか、その理由を言語化しましょう。

「24時間365日対応」「小児・精神科もOK」といった体制面だけでなく、以下のような多角的な視点から自ステーションの「強み」を洗い出してみてください。

| 強みの分析視点 | 具体的な問いかけの例 |

|---|---|

| 専門性・スキル | – 特定の疾患(がん末期、難病等)のケア経験が豊富なスタッフはいるか? – 認定看護師や専門看護師は在籍しているか? – 褥瘡ケアやリハビリに特化したプログラムがあるか? |

| スタッフの人柄・チーム力 | – スタッフの平均年齢や男女比は? – 明るく元気、丁寧で物腰が柔らかいなど、チーム全体の雰囲気は? – 多職種との連携がスムーズであるか? |

| 地域との関わり | – 開設から何年で、地域での実績はどのくらいか? – 地域のイベントや勉強会に積極的に参加しているか? – 近隣の特定の医療機関との連携が深いか? |

| 理念・ビジョン | – ステーションが最も大切にしている看護観は何か? – 「最期まで自分らしく」など、利用者にどのような価値を提供したいか? |

これらの要素を整理し、簡潔に伝えられるようにまとめておくことが、効果的な営業の第一歩です。

Step2: 営業先はどこ?主要ターゲット5選と関係構築のコツ

自ステーションの強みが明確になったら、次にそれを「誰に伝えるか」を考えます。

訪問看護の営業先は多岐にわたりますが、やみくもに訪問しても非効率です。

まずは、利用者紹介のハブとなる主要なターゲットを理解し、優先順位をつけてアプローチすることが成功の鍵となります。

ここでは、特に重要な5つの営業先と、それぞれの関係構築のポイントを解説します。

訪問看護ステーションの営業先については以下の記事を併せてご覧ください。

【最重要】居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

利用者紹介の大部分を担う、最も重要な営業先がケアマネジャーです。

彼らは非常に多忙であり、常に多くの利用者様の情報を抱えています。

そんなケアマネジャーから信頼を得るためには、「迅速・丁寧・柔軟」な対応が何よりも重要です。

彼らが求めているのは、単なるサービスの案内ではなく、「このステーションなら安心して任せられる」という信頼感です。

| ケアマネジャーが重視するポイント | 具体的なアプローチ方法 |

|---|---|

| 迅速な対応 | – 電話やメールの返信は素早く行う。 – 緊急の依頼にも可能な限り対応する姿勢を見せる。 |

| 情報共有のしやすさ | – 利用者様の状況報告をこまめに行う(報告・連絡・相談の徹底)。 – ICTツールなどを活用し、効率的な情報共有を提案する。 |

| 多様なニーズへの対応力 | – 医療依存度の高いケースや、特別な配慮が必要なケースへの対応実績を伝える。 – 「できません」と断る前に、代替案や協力できる範囲を提示する。 |

| 課題解決のパートナー | – ケアマネジャーが抱える困難なケースについて、専門的な見地から相談に乗る。 – 「何かお困りのことはありませんか?」と積極的にヒアリングする。 |

病院・クリニック(地域医療連携室・退院支援室)

訪問看護指示書を発行する医師や、退院調整を行う看護師・ソーシャルワーカーも重要な連携先です 。

特に、病院の「地域医療連携室」や「退院支援室」は、退院後の在宅療養を支える訪問看護ステーションを探しています。

医療機関に対しては、自ステーションが連携することで、患者様のQOL向上や再入院率の低下に貢献できるというメリットを具体的に伝えることが効果的です。

| 医療機関が重視するポイント | 具体的なアプローチ方法 |

|---|---|

| 医療的な専門性 | – 対応可能な医療処置や、特定の疾患に関する専門知識を明確に伝える。 – 医師の指示を的確に理解し、実行できる体制があることをアピールする。 |

| スムーズな退院支援 | – 退院前カンファレンスに積極的に参加し、顔の見える関係を築く。 – 入院中から患者様の情報を共有してもらい、切れ目のないケアを提供する。 |

| 安定した在宅療養の実現 | – 急変時の対応力(24時間オンコール体制など)をアピールする。 – 定期的な報告を通じて、患者様の在宅での様子を医師にフィードバックする。 |

地域包括支援センター・介護施設・一般住民

上記の2つに加えて、地域に根ざした活動も欠かせません。

- 地域包括支援センター: 地域の高齢者の総合相談窓口であり、潜在的な利用者の情報が集まる場所です。定期的に訪問し、担当者と顔なじみになっておくことが重要です。

- 介護施設: 近隣の特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども、医療ニーズのある入居者様を紹介してくれる可能性があります。

- 一般住民: 地域の健康フェアや介護相談会などに参加し、訪問看護の役割やサービス内容を知ってもらうことで、将来的な利用者獲得に繋がります。

Step3: 相手の心に残る「営業ツール」を準備しよう(チラシ・名刺など)

多忙なケアマネジャーや医師は、営業担当者の話をじっくり聞く時間がないことも多いです。

そこで重要になるのが、短時間で自ステーションの魅力を伝え、後から見返してもらえる「営業ツール」です。

ただ情報を詰め込むのではなく、相手の視点に立って「分かりやすく」「心に残る」ツールを作成しましょう。

| 営業ツール | 作成のポイント |

|---|---|

| パンフレット・チラシ | – ターゲットを絞る: ケアマネジャー向け、ご家族向けなど、渡す相手によって内容やデザインを変える。 – 強みを一目で: Step1で明確にした「強み」をキャッチコピーにして大きく記載する。 – 顔が見える安心感: スタッフの顔写真や集合写真を掲載し、温かい雰囲気を伝える。 – 連絡先は大きく: 電話番号やウェブサイトのQRコードは、見やすく分かりやすい場所に配置する。 |

| 名刺 | – 情報を凝縮: 氏名や連絡先に加え、「精神科訪問看護認定看護師」などの資格や、対応可能な専門領域を簡潔に記載する。 – 裏面を活用: ステーションの理念や、簡単な事業所マップなどを裏面に印刷するのも効果的。 |

| 紹介資料 | – 詳細情報を提供: 対応可能な医療処置の一覧表や、料金体系、緊急時対応フローなど、より詳細な情報をまとめた資料。 – 更新日を明記: 常に最新の情報を提供していることを示すため、資料の作成日や更新日を記載する。 |

Step4: 初心者でも安心!アポ取りから訪問までの具体的な流れと会話術

ツールの準備ができたら、いよいよ実践です。

「何を話せばいいかわからない」「電話するのが怖い」といった不安を感じる方も多いでしょう。

しかし、きちんとした手順と「型」を知っておけば、自信を持って臨むことができます。

ここでは、アポイントの取り方から訪問時のマナー、具体的な会話術までを分かりやすく解説します。

【例文あり】ケアマネに嫌われない電話アポとトークスクリプト

ケアマネジャーは常に多忙です。電話をかける際は、相手への配慮が最も重要になります。

一般的に、午前中は利用者様の対応や訪問、午後は書類作成などで忙しいことが多いため、比較的余裕のある時間帯を狙いましょう。

| おすすめの時間帯 | 避けるべき時間帯 |

|---|---|

| 火曜〜木曜の14時〜16時頃 | – 週明けの月曜午前中 – 週末の金曜午後 – 昼休み(12時〜13時) |

以下に、そのまま使える基本的なトークスクリプトを紹介します。

| 場面 | トークスクリプト(例文) |

|---|---|

| 初回アポイント | 「お忙しいところ恐れ入ります。私、〇〇訪問看護ステーションの〇〇と申します。〇〇様(ケアマネジャー名)はいらっしゃいますでしょうか? (取り次ぎ後) はじめまして、〇〇訪問看護ステーション管理者の〇〇です。今、30秒ほどよろしいでしょうか? (許可を得て) ありがとうございます。当ステーションは〇〇(地域名)で〇〇(強み)に力を入れているステーションです。ぜひ一度、情報提供を兼ねてご挨拶にお伺いしたいのですが、来週あたりで5分ほどお時間をいただくことは可能でしょうか?」 |

| 定期的な情報提供 | 「いつもお世話になっております。〇〇訪問看護ステーションの〇〇です。今、少しだけよろしいでしょうか? (許可を得て) ありがとうございます。最近、〇〇といった症状の利用者様のご相談はございませんか?実は先日、〇〇の研修を受けまして、より専門的なご支援ができるようになりましたので、情報提供でした。また近くに寄った際にご挨拶させてください。」 |

訪問時のマナーと好印象を与える会話術(飛び込み営業はOK?)

アポイントが取れたら、いよいよ訪問です。

第一印象が非常に重要ですので、基本的なビジネスマナーを徹底しましょう。

- 身だしなみ: 清潔感のある服装を心がけ、名刺や資料はすぐに取り出せるように準備しておく。

- 時間厳守: 約束の5分前には到着するように行動する。

- 挨拶: 明るく、ハキハキとした声で挨拶し、自分のステーション名と氏名を名乗る。

会話で最も大切なのは、「売り込む」のではなく「相手の話を聞く」姿勢です。

- まずは感謝と自己紹介: 「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます」と感謝を伝え、簡潔に自己紹介します。

- 相手の状況をヒアリング: 「最近、お忙しいですか?」「何かお困りのケースなどはありませんか?」など、相手を気遣い、ニーズを引き出す質問をします。

- ニーズに合わせた情報提供: 相手の関心に合わせて、Step1で整理した自社の強みを簡潔に伝えます(目安は3分以内)。

- 次回に繋げる: 「本日はありがとうございました。また何かお役に立てることがあれば、いつでもご連絡ください」と締めくくり、定期的な訪問のきっかけを作ります。

【飛び込み営業はOK?】

結論から言うと、基本的には避けるべきです。アポイントなしの訪問は、多忙な相手の時間を奪ってしまい、かえって悪い印象を与えるリスクが高いです。ただし、近くまで来た際に「ご挨拶だけ」と短時間で済ませる、事前に電話で「今近くにおりますので、資料だけでもお渡ししてよろしいでしょうか?」と確認するなど、相手への配慮を前提とした形であれば有効な場合もあります。

Step5: やりっぱなしにしない!活動の記録と効果測定(KPI)

営業活動は、一度行ったら終わりではありません。

活動の成果をきちんと記録・分析し、次のアクションに繋げていく「PDCAサイクル」を回すことが、継続的な利用者獲得には不可欠です。

難しく考える必要はありません。まずは、営業活動の目標となる具体的な数値(KPI)を設定しましょう。

| KPI(重要業績評価指標)の例 | 目標設定の例 | 記録・分析方法 |

|---|---|---|

| 訪問件数 | 月に20件の事業所を訪問する | 訪問日、訪問先、担当者、会話内容をスプレッドシートやノートに記録 |

| 新規紹介件数 | 月に3件の新規紹介を獲得する | 紹介元、紹介日、契約に至ったか否かを記録 |

| 契約率 | 紹介件数のうち、50%を契約に繋げる | 「契約数 ÷ 紹介数」で月ごとに算出 |

| ケアマネジャーとの面談回数 | キーパーソンとなるケアマネジャーと月に1回は顔を合わせる | 担当者ごとに面談履歴を管理 |

これらの数値を毎月追いかけることで、「どの活動が成果に繋がっているのか」「どの部分を改善すべきか」が見えてきます。

例えば、「訪問件数は多いのに紹介に繋がらない」のであれば、トークの内容や営業ツールを見直す必要があるかもしれません。

もう悩まない!訪問看護の営業でよくある質問Q&A

ここでは、訪問看護の営業担当者が抱えがちな、よくある質問とその解決策をまとめました。

日々の活動の中で生まれる小さな疑問や不安を解消し、自信を持って営業に臨むためのヒントにしてください。

Q. 日々の業務が忙しく、営業に行く時間がありません。どうすれば良いですか?

A. 看護業務と営業活動の両立は、多くのステーションが抱える課題です。限られた時間の中で成果を出すためには、効率化が鍵となります。

- 時間と場所を決めて集中する: 「毎週水曜の午後は営業の時間」と決め、その時間は営業に集中する。

- ルートを最適化する: 訪問看護の空き時間を利用する場合、近隣の事業所をリストアップし、効率的に回れるルートを事前に計画しておく。

- 短時間での情報提供を極める: 5分で自社の魅力を伝えられるように、トークや資料を磨き上げる。長時間の面談が全てではありません。

- オンラインを活用する: Zoomなどを活用したオンライン面談を提案したり、メールやSNSで定期的な情報提供を行ったりするのも有効です。

Q. 誰が営業に行くのがベストですか?(管理者/看護師/専門スタッフ)

A. ステーションの規模や状況によって最適解は異なりますが、それぞれの立場にメリット・デメリットがあります。

| 担当者 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 管理者 | – 経営視点での話ができる。 – 責任者としてその場で判断できることが多い。 | – 現場の細かな状況を把握しきれない場合がある。 – 多忙で営業に割ける時間が限られる。 |

| 現場の看護師 | – 現場のリアルな声やケアの実践例を伝えられる。 – 相手(ケアマネ等)も同じ専門職として親近感を持ちやすい。 | – 営業経験がなく、苦手意識を持つ人が多い。 – 費用や契約に関する質問に即答できない場合がある。 |

| 専門の営業スタッフ | – 営業活動に専念できるため、訪問件数を増やせる。 – コミュニケーションスキルが高い。 | – 看護の専門知識が不足しがち。 – 人件費という固定費が発生する。 |

おすすめは「管理者と現場看護師の同行営業」です。

管理者が全体像や理念を語り、現場スタッフが具体的なケア事例を話すことで、説得力と信頼性が格段に増します。まずはこの形から始めてみるのが良いでしょう。

営業を仕組み化・効率化する外部サービスの活用

日々の業務に追われ、どうしても自ステーションだけでは営業活動に十分なリソースを割けない、という場合もあるでしょう。

そのような時は、無理にすべてを自前でやろうとせず、外部の専門サービスをうまく活用するのも賢い選択です。

ここでは、営業活動を仕組み化・効率化し、本来の看護業務に集中するための具体的な選択肢をご紹介します。

訪問看護に特化した営業代行という選択肢

「営業代行」とは、その名の通り、営業活動を外部の専門会社に委託するサービスです。

訪問看護業界に特化した営業代行会社も存在し、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 即戦力となるプロに任せられる | コスト(月額固定費や成果報酬)がかかる |

| 既に地域の人脈を持っている場合がある | 自社に営業ノウハウが蓄積されにくい |

| 営業活動に割いていた時間を看護業務に充てられる | サービス内容や理念の共有が不十分だとミスマッチが起こる可能性がある |

| 客観的な視点でのアドバイスがもらえる | 外部の人間であるため、深い信頼関係の構築が難しい場合がある |

営業代行を検討する際は、料金体系だけでなく、「訪問看護業界への理解度」や「自ステーションの理念への共感」などを重視して、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

【差別化の鍵】ケアマネに選ばれるための新常識「みつける訪看ex」活用術

営業代行とは別に、ITツールを活用して営業を効率化する方法もあります。

特に、ケアマネジャーが日常的に利用するツール上で、自ステーションの魅力を効果的にアピールすることは、これからの時代の必須戦略と言えるでしょう。

私たちテクロ株式会社が運営する「みつける訪看ex」は、まさにそのためのサービスです。

首都圏約500名のケアマネジャーが利用するこのプラットフォームでは、ケアマネジャーは以下のような詳細な条件でステーションを検索しています。

- 夜間対応は可能か?

- 吸引やALSに対応できるか?

- 精神科や小児の専門スタッフはいるか?

これらの情報を整備するだけでなく、「みつける訪看ex」の最大の特徴は動画コンテンツでステーションの魅力を伝えられる点です。

スタッフの自己紹介や事業所の雰囲気を動画で見せることで、ケアマネジャーやその先の利用者様・ご家族に、書類だけでは伝わらない「安心感」と「信頼感」を届けることができます。

実際に、利用者アンケートでは動画コンテンツがステーション選択の重要な決め手になっているという結果も出ています。

私たちテクロ株式会社は、マーケティング支援で培ったノウハウを活かし、訪問看護ステーションが地域で選ばれ続けるための情報発信をサポートします。

まとめ:信頼されるステーションを目指し、まずは一歩を踏み出そう

この記事では、訪問看護の営業未経験者の方に向けて、その心構えから具体的な5つの実践ステップ、さらには外部サービスの活用法までを網羅的に解説しました。

重要なポイントを振り返りましょう。

- 訪問看護の営業は「お願い」ではなく、地域の課題を解決する「価値提供」である。

- 成果を出すためには、「強みの明確化」「ターゲット設定」「ツールの準備」「実践」「効果測定」の5ステップが不可欠。

- ケアマネジャーとの信頼関係構築が最も重要。

- 自社だけでの活動が難しい場合は、営業代行やITツールといった外部サービスも有効な選択肢となる。

営業活動は、一朝一夕で結果が出るものではありません。

しかし、この記事で紹介したステップに沿って、一つひとつ誠実に取り組むことで、必ず道は開けます。

何よりも大切なのは、テクニック以上に「地域に貢献したい」「利用者様の力になりたい」という真摯な想いです。

まずは、自ステーションの「強み」を改めて見つめ直し、それを伝えるための第一歩を踏み出すことから始めてみてください。

なぜ訪問看護ステーションに営業活動が必要なのか?

訪問看護ステーションにおける営業活動は、単なる売り込みではなく、地域の課題解決を目的とした価値提供の活動です。これにより、適切な医療・介護連携を促進し、サービスの質向上と地域からの信頼獲得につながります。

営業初心者でもすぐにできる訪問看護の営業5つのステップとは何ですか?

訪問看護の営業初心者でも実践できる5つのステップは、自ステーションの強みと理由を明確にし、ターゲットを設定し、適切な営業ツールを準備し、アポイント取得と訪問を行い、活動の記録と効果測定を行うことです。

営業先のターゲットはどのように選べばよいですか?

営業先は、居宅介護支援事業所、医療機関(病院・クリニック)、地域包括支援センター、介護施設、一般住民の五つの主要ターゲットに優先順位をつけてアプローチすることが効果的です。それぞれの関係構築のコツもポイントです。

営業ツールの効果的な作り方は何ですか?

営業ツールはターゲットに合わせて内容やデザインを工夫し、分かりやすく、心に残るものを作成することが重要です。パンフレットや名刺には強みや資格などの情報を凝縮し、顔写真や連絡先を見やすく配置します。

営業活動の効果を測るためにはどうしたらいいですか?

営業活動の成果を測るには、訪問件数や新規紹介件数、契約率、ケアマネジャーとの面談回数などのKPIを設定し、記録・分析して改善に役立てることが重要です。