「親に訪問看護が必要になったけど、費用がいくらかかるか全くわからなくて不安…」

「医療保険と介護保険、どっちが使えるの?料金はどう違うの?」

ご家族の在宅療養を支えるため、訪問看護の利用を考え始めたとき、多くの方がまず費用の壁に直面します。

公的な制度は複雑で、自分の場合にいくらかかるのか、家計への負担はどのくらいなのか、正確な情報が見つけにくいのが現状です。

この記事を最後まで読めば、あなたのそんな不安や疑問が解消されます。

- 訪問看護の料金が決まる基本的な仕組み

- 医療保険と介護保険、どちらが適用されるかの判断基準

- 利用時間や頻度に応じた具体的な自己負担額の目安

- 費用負担を少しでも軽くするための公的制度

厚生労働省の資料など信頼できる情報に基づき、専門外の方でもわかるように丁寧に解説します。

費用の見通しを立てて、安心してご家族の在宅療養をサポートするための第一歩を踏み出しましょう。

訪問看護ステーションの利用の流れについては以下の記事併せてご覧ください。

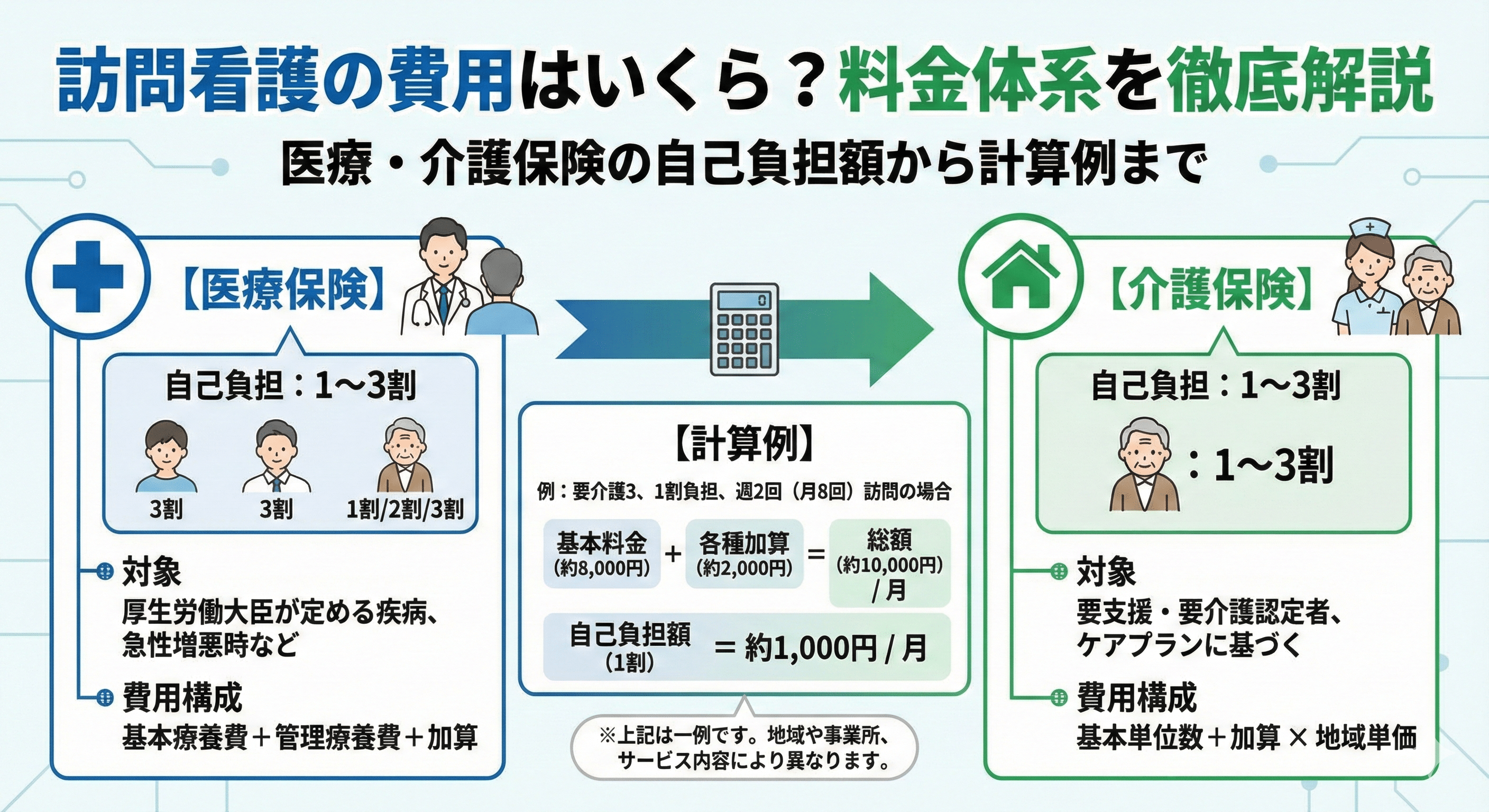

【図解】訪問看護の費用が決まる仕組み|料金体系の3つの基本要素

訪問看護の費用は、一見すると複雑に感じるかもしれません。

しかし、料金が決まる仕組みは、実は3つのシンプルな要素の組み合わせで成り立っています。

まずはこの全体像を把握することで、後の詳細な料金表もスムーズに理解できます。

訪問看護の費用は、基本的に以下の計算式で算出されます。

| 計算式 | |

|---|---|

| 自己負担額 | (①基本料金 + ②各種加算料金) × ③自己負担割合 |

それぞれの要素について、簡単に見ていきましょう。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ① 基本料金 | サービスの基本的な料金です。利用する保険の種類(医療保険か介護保険か)と、1回あたりの利用時間(30分、60分など)によって決まります。 |

| ② 各種加算料金 | 利用者の状態や特別なケア、事業所の体制に応じて追加される料金です。例えば、「深夜や早朝の訪問」や「緊急時の対応」などが該当します。 |

| ③ 自己負担割合 | 利用者が実際に支払う金額の割合です。年齢や所得に応じて、原則1割〜3割のいずれかに決まります。 |

このように、どの保険を使い、どのくらいの時間、どんなサービスを受けるかによって、費用は変わってきます。

次の章では、最も重要なポイントである「医療保険と介護保険のどちらが適用されるのか」について詳しく解説します。

あなたはどっち?医療保険と介護保険の選び方と適用条件

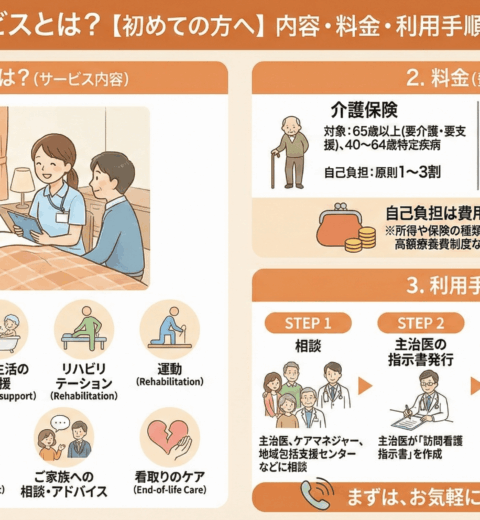

訪問看護を利用する際、医療保険と介護保険のどちらを使うかは、自分で選べるわけではありません。

利用者の年齢や病状によって、どちらが適用されるかルールが決まっています。

原則として、介護保険の認定(要支援・要介護)を受けている場合は、介護保険が優先されます。

ご自身のケースがどちらに該当するか、以下の表で確認してみましょう。

| 保険の種類 | 主な対象者 |

|---|---|

| 介護保険 | – 65歳以上で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方 – 40歳〜64歳で、特定疾病があり、要支援・要介護の認定を受けている方 |

| 医療保険 | – 40歳未満の方 – 40歳以上64歳以下で、特定疾病に該当せず、要支援・要介護認定を受けていない方 – 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けていない方 – 要支援・要介護認定を受けているが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方 – 精神科訪問看護が必要な方 – 病状の悪化などにより、医師から「特別訪問看護指示書」が交付された方 |

医療保険が適用される「厚生労働大臣が定める疾病等」

要介護認定を受けている方でも、以下の疾病等に該当する場合は、医療保険による訪問看護が適用されます。

| 対象となる疾病・状態 |

|---|

| – 末期の悪性腫瘍 |

| – 多発性硬化症 |

| – 重症筋無力症 |

| – スモン |

| – 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |

| – 脊髄小脳変性症 |

| – ハンチントン病 |

| – 進行性筋ジストロフィー症 |

| – パーキンソン病関連疾患 |

| – 多系統萎縮症 |

| – プリオン病 |

| – 亜急性硬化性全脳炎 |

| – 後天性免疫不全症候群(HIV) |

| – 頸髄損傷 |

| – 人工呼吸器を使用している状態 |

ご自身の状況がどちらに当てはまるか不明な場合は、かかりつけ医やケアマネージャー、地域包括支援センターに相談しましょう。

【料金表】介護保険・医療保険別の費用一覧と自己負担額

ここからは、実際に訪問看護を利用した場合の費用について、保険別に料金表でご紹介します。

1回あたりの自己負担額の目安としてご活用ください。

なお、これから示す金額はあくまで基本的な料金です。

事業所の体制による加算や、お住まいの地域区分によって多少変動する点にご注意ください。

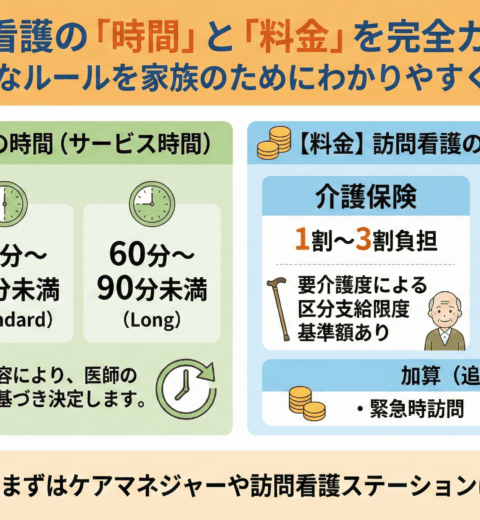

介護保険の訪問看護費用(1回あたり)

介護保険を利用する場合、費用は「単位」で計算され、1単位あたり約10円(地域により変動)で換算します。

以下は、1単位10円として計算した自己負担額の目安です。

| サービスの種類 | 利用時間 | 単位数 | 自己負担額の目安(1割) | 自己負担額の目安(2割) | 自己負担額の目安(3割) |

|---|---|---|---|---|---|

| 訪問看護 | 20分未満 | 313単位 | 約313円 | 約626円 | 約939円 |

| 30分未満 | 470単位 | 約470円 | 約940円 | 約1,410円 | |

| 30分以上60分未満 | 821単位 | 約821円 | 約1,642円 | 約2,463円 | |

| 60分以上90分未満 | 1,126単位 | 約1,126円 | 約2,252円 | 約3,378円 |

自己負担割合は、前年の所得に応じて市区町村が決定します。

お手元の「介護保険負担割合証」でご自身の負担割合を確認できます。

医療保険の訪問看護費用(1回あたり)

医療保険では、費用は「点数」で計算され、1点あたり10円で換算します。

週3日まで利用する場合の「訪問看護基本療養費」の目安は以下の通りです。

| 利用時間 | 点数 | 自己負担額の目安(1割) | 自己負担額の目安(2割) | 自己負担額の目安(3割) |

|---|---|---|---|---|

| 30分未満 | 555点 | 約555円 | 約1,110円 | 約1,665円 |

| 30分以上90分未満 | 1,125点 | 約1,125円 | 約2,250円 | 約3,375円 |

自己負担割合は、年齢や所得によって決まります。

- 75歳以上:原則1割(現役並み所得者は2割または3割)

- 70歳~74歳:原則2割(現役並み所得者は3割)

- 69歳以下:原則3割

基本料金以外にかかる費用(加算・交通費など)

訪問看護では、基本料金に加えて、利用者の状況や提供されるサービスに応じて「加算」料金が発生することがあります。

どのような場合に加算されるのか、主な例を見てみましょう。

| 主な加算の種類 | 内容 | 費用の目安(1回または1月あたり) |

|---|---|---|

| 緊急時訪問看護加算 | 24時間体制でいつでも相談や緊急訪問に対応できる体制を整えている場合に加算されます。 | 介護保険:約574円/月 医療保険:約5,400円/月 |

| 深夜・早朝加算 | 深夜(22時~翌6時)や早朝(6時~8時)に訪問した場合に加算されます。 | 介護保険:基本料金の25%~50%増 医療保険:規定の料金が加算 |

| 複数名訪問加算 | 利用者の身体的な状況などにより、2人以上の看護師等で訪問した場合に加算されます。 | 介護保険・医療保険ともに規定の料金が加算 |

| 交通費 | 事業所の規定により、訪問にかかる交通費が実費で請求される場合があります。 | 事業所により異なる(例:1訪問あたり〇〇円、事業所からの距離に応じて変動など) |

これらの加算は、より手厚いケアを受けるために必要な費用です。

契約を結ぶ前に、どのような場合に加算が発生するのか、交通費はかかるのかなどを訪問看護ステーションにしっかり確認しましょう。

【ケース別】月額いくら?訪問看護の費用シミュレーション

これまでの情報を基に、具体的なモデルケースで1ヶ月あたりの費用がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。

ご自身の状況に近いケースを参考に、費用のイメージを掴んでみてください。

【ケース1】要介護3の母親(80歳・自己負担1割)が、週2回(60分)の訪問看護を利用

| 項目 | 計算内容 | 金額(目安) |

|---|---|---|

| ① 基本料金 | 821単位(60分) × 10円/単位 × 1割負担 = 821円/回 821円 × 8回/月(週2回×4週) | 6,568円 |

| ② 加算料金 | 緊急時訪問看護加算:574単位 × 10円/単位 × 1割負担 | 574円 |

| ③ 交通費 | 0円(事業所の無料対応エリア内) | 0円 |

| 合計 | ① + ② + ③ | 月額 約7,142円 |

【ケース2】難病指定の夫(60歳・自己負担2割)が、毎日(30分)の訪問看護を利用

| 項目 | 計算内容 | 金額(目安) |

|---|---|---|

| ① 基本料金 | 医療保険が適用。毎日利用のため、週4日目以降は料金が異なる場合がありますが、ここでは基本料金で計算します。 555点(30分未満) × 10円/点 × 2割負担 = 1,110円/回 1,110円 × 30回/月 | 33,300円 |

| ② 加算料金 | 24時間対応体制加算:6,530点 × 10円/点 × 2割負担 | 13,060円 |

| ③ 交通費 | 5km圏内:300円/回 × 30回/月 | 9,000円 |

| 合計 | ① + ② + ③ | 月額 約55,360円 |

※上記はあくまで簡易的なシミュレーションです。正確な費用は必ずケアマネージャーや訪問看護ステーションにご確認ください。

知らないと損!費用負担を軽減する3つの公的制度

訪問看護の費用負担が家計を圧迫しないか心配な方も多いでしょう。

しかし、日本では高額な医療費や介護費に対する負担軽減制度が用意されています。

知っているだけで負担が大きく変わる可能性のある、代表的な3つの制度をご紹介します。

① 高額療養費制度・高額介護サービス費

これは、1ヶ月の医療費や介護サービスの自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。

- 医療保険の場合:高額医療費制度

- 介護保険の場合:高額介護サービス費

例えば、70歳以上で年収約370万円までの方の場合、医療費の自己負担上限額は月額57,600円です。

訪問看護とその他の医療費を合わせて、自己負担額がこの金額を超えた分は後から払い戻されます。

自動的に適用されるものではなく、申請が必要な場合が多いため、該当しそうな場合は加入している公的医療保険(健康保険組合や市区町村の国民健康保険課など)に問い合わせてみましょう。

② 医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超える場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税が還付・軽減される制度です。

訪問看護の費用も、医師の指示に基づいて行われるものであれば、医療費控除の対象となります。

| 医療費控除の対象になるもの | 医療費控除の対象にならないもの |

|---|---|

| – 訪問看護の基本利用料 – 交通費(公共交通機関利用の場合) | – おむつ代(医師の発行する証明書がない場合) – 自費で依頼したサービス料 |

毎年2月〜3月の確定申告の時期に、支払った費用の領収書をまとめて税務署に申告する必要があります。

領収書は必ず保管しておきましょう。

③ 自治体独自の助成制度

国が定める制度の他に、お住まいの市区町村が独自に医療費の助成制度を設けている場合があります。

- 難病患者医療費助成制度

- ひとり親家庭等医療費助成制度

- 重度心身障害者医療費助成制度

これらの制度が訪問看護費用に適用できるかは、自治体の制度内容によって異なります。

ご自身やご家族が何らかの助成制度の対象になっていないか、一度お住まいの市区町村の役所の担当窓口(福祉課や保健課など)に確認してみることをお勧めします。

まとめ:費用の不安を解消し、専門家へ相談しよう

今回は、訪問看護にかかる費用について、料金の仕組みから具体的な自己負担額、負担を軽減する制度まで詳しく解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 訪問看護の費用は「基本料金+加算料金」×「自己負担割合」で決まります。

- 要介護認定を受けている場合は原則「介護保険」が優先されますが、特定の疾病など例外的に「医療保険」になるケースもあります。

- 自己負担額は利用時間や頻度によって変動するため、事前にシミュレーションして見通しを立てることが大切です。

- 「高額療養費制度」や「医療費控除」など、費用負担を軽減できる公的制度も積極的に活用しましょう。

費用に関する知識を持つことで、漠然とした不安は大きく解消されるはずです。

しかし、最も確実で安心なのは、専門家に直接相談することです。

一人で悩まず、以下の窓口に気軽に問い合わせてみましょう。

| 相談先の例 | 主な相談内容 |

|---|---|

| ケアマネージャー | ケアプラン全体の相談、訪問看護の必要性の判断、事業所の紹介 |

| 地域包括支援センター | 介護に関する総合的な相談、制度の案内 |

| 訪問看護ステーション | 具体的なサービス内容、詳細な見積もり、利用開始までの流れ |

| 病院の医療ソーシャルワーカー | 退院後の在宅療養に関する相談、公的制度の案内 |

専門家は、あなたの状況に合わせた最適なプランを一緒に考えてくれる心強い味方です。

まずは電話一本から、安心して在宅療養を始めるための一歩を踏み出してみてください。

訪問看護の費用がどのように決まるのですか?

訪問看護の費用は、基本料金、加算料金、そして自己負担割合の3つの要素を元に計算されます。基本料金はサービスの種類と利用時間によって決まり、加算料金は特別なケアや緊急対応などによって追加されます。自己負担割合は、利用者の年齢や所得によって決定されます。

医療保険と介護保険のどちらが訪問看護に適用されるのですか?

訪問看護において、医療保険と介護保険のいずれが適用されるかは、利用者の年齢や身体状況により決まります。原則として、要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されますが、一部の疾病や状態では医療保険が適用されるケースもあります。

自己負担額はどのくらいですか?また、利用時間によって変わるのですか?

自己負担額は、利用者の所得や年齢に応じて一般的に1割から3割まで設定されており、利用時間や頻度、サービス内容によって異なります。具体的な金額は、利用形態や自己負担割合証に記載された比率によって計算されます。

訪問看護の費用負担を減らすための公的制度には何がありますか?

訪問看護の費用負担を軽減する制度として、高額療養費制度や高額介護サービス費、医療費控除、自治体の独自助成制度があります。これらの制度を利用することで、自己負担額を抑えることが可能です。

費用についての不安を解消し、正確な見積もりを得るにはどうすればいいですか?

費用について正確な見積もりを得るには、ケアマネージャーや訪問看護ステーションに直接相談し、詳細なサービス内容と料金の見積もりを確認することが最も確実です。専門家に相談することで、必要な支援と費用負担について正しい情報を得ることができます。